● মুক্তির তারিখ: ১০.১০.১৯৫৮

● প্রেক্ষাগৃহ: রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী

● পরিচালনা: নীরেন লাহিড়ী

● অভিনীত চরিত্র: সুদর্শন

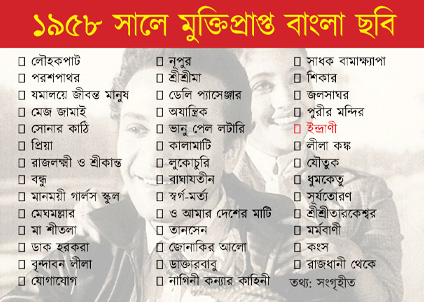

‘ইন্দ্রাণী’ ছবি উত্তম-সুচিত্রার আরও একটি ম্যাগনাম ওপাস। যে ‘অগ্নিপরীক্ষা’ দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল এই ছবিতে তা যেন ফুলে ফলে ভরে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বছরে তাদের সাফল্যের হার যে মান স্পর্শ করেছিল ‘ইন্দ্রাণী’ ছিল তার জিয়নকাঠি। অনেক ভেবেচিন্তে ছবির কর্তৃপক্ষ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি কাহিনি উপজীব্য করেছিলেন এ ছবির জন্য।

আসলে ছবিটির প্রতিটি পরত এমনভাবে বাধা হয়েছিল যে তাঁদের দুজনকে দেখতেই মানুষ হলমুখী হয়েছিলেন। যৌবনের পূর্ণ দূত উত্তমকুমার-র উপর এ ছবিতে যেন কামদেবের কান্তি ঝরে পড়েছিল। ক্যামেরার যেকোনও বিন্দুতে যে কোন অভিমুখ থেকেই তাদের দুজনকে এত ভালো আর কোনও ছবিতে লাগেনি। রূপোলি পর্দার মোহে বাঙালি জাতির চোখ আঠাকাঠির মতো পর্দায় আটকেছিল।

আসলে ছবিটির প্রতিটি পরত এমনভাবে বাধা হয়েছিল যে তাঁদের দুজনকে দেখতেই মানুষ হলমুখী হয়েছিলেন। যৌবনের পূর্ণ দূত উত্তমকুমার-র উপর এ ছবিতে যেন কামদেবের কান্তি ঝরে পড়েছিল। ক্যামেরার যেকোনও বিন্দুতে যে কোন অভিমুখ থেকেই তাদের দুজনকে এত ভালো আর কোনও ছবিতে লাগেনি। রূপোলি পর্দার মোহে বাঙালি জাতির চোখ আঠাকাঠির মতো পর্দায় আটকেছিল।

সুদর্শন দত্ত বলতে শালবনীর লোকেরা পাগল। যেমন লেখাপড়ায় তেমন ব্যবহারে। সে কিন্তু এমন ছিল না তার কুঁড়েমিতে অসহ্য হয়ে উঠত বাড়ির লোকজন। মনে পড়ে যায় ইন্দ্রাণী সঙ্গে পরিচয় এর কথা। পরিচয় থেকে প্রণয়, পরে পরিণয়। ইন্দ্রাণীর ব্রাহ্মণ পিতা মেয়েকে ত্যাগ করলেন। বিয়ের পর সুদর্শন-র ব্যবহার ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে ইন্দ্রাণীর কাছে। উপার্জনহীন, স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল সুদর্শনকে সে আর সহ্য করতে পারে না। সহকারী প্রধান শিক্ষিকার কাজ নিয়ে ইন্দ্রাণী চলে যায় দিনাজপুরে। কাজের মধ্যে ডুবে যায় সে। ইন্দ্রাণীর অবজ্ঞা সহ্য করতে না পেরে সুদর্শন কাজের সন্ধানে চলে আসে কলকাতায়। সেখানে মাস্টারমশাইয়ের কাছে কাজের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সম্পূর্ণ বদলে যায় সে। শালবনীতে এসে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। সেখানে তার কাজ আর জনপ্রিয়তার কথা পৌঁছে যায় ইন্দ্রাণীর কানে। সাধের স্কুল ছেড়ে ইন্দ্রাণী পৌঁছতে চায় তার প্রিয়পাত্রের কাছে।

আরও পড়ুন:

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৬৪: শিকারী ও ‘শিকার’

গীতা: সম্ভবামি যুগে যুগে, পর্ব-১৭: প্রবল অজেয় বাণী তব

এরকম একটি কাহিনিকে ঘটনার ঘনঘটায় মুড়ে চোখাচোখা সংলাপের প্রেম মন্দির করে পরিচালক উপহার দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষকে। ছবির আরো একটি বড় সম্পদ ছিল গান। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং গীতা দত্তের আলাদা গান ছাড়াও দ্বৈত-সংগীত এবং তার সাথে নবতম সংযোজন মহম্মদ রফি নামক মহাগায়কের এই ছবিতে কণ্ঠ দান। আসলে সে সময় যখন একটি ছবির নির্মাণ পর্ব সূচিত হত, প্রতিটি অংশে তাকে চূড়ান্ত পূর্ণতা দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি বিভাগই যেন সজাগ থাকতো। উত্তম সুচিত্রা এর প্রধান অঙ্গ কারণ বিভাগগুলিকে স্পষ্ট রূপায়ণ করার মূল দায়িত্ব তাঁদেরকেই নিতে হয়েছিল।

আমরা ছবিটির বিভিন্ন ধাপ নিয়ে যতই আলোচনা করব ততই এর নির্যাস গোলাপের মতো বাড়বে, বই কমবে না। পরিচালক একটি চ্যালেঞ্জিং কাহিনিকে দুজন নায়ক ও নায়িকার ঘাত-প্রতিঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দিয়েছেন। যার ফলে সমস্ত সারস্বত বিভাগ যেন ঝলমলিয়ে উঠেছে।

প্রথমত: আলোচনা করতে হয় রূপ নিয়ে। মধ্যযৌবনা সুচিত্রাকে এ ছবিতে যতটা সুন্দরী দেখিয়েছিল আর কোন ছবিতে এত বেশি সুন্দর লেগেছিল কিনা ভাবতে হবে। উত্তম কুমারের ও আজ পর্যন্ত যত ছবি ষ্টিল বা ভিডিও বিভিন্ন জায়গায় রেফারেন্স হিসাবে যায়। বেশিরভাগ ইন্দ্রাণী ছবি চলাকালীন সেটে তৈরি। অর্থাৎ ক্যামেরা যেন দুজনকে দেখে কথা বলে উঠেছিল। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব! যখন ‘সূর্য ডোবার পালা..’ গানটির শ্যুট হচ্ছে কত রকম ভাবে যে ক্যামেরাকে বসানো যায় তা শিখতে গেলে এ ছবির শুধু এই গানটির চিত্রায়ণ দেখলেই আজকে ছাত্ররা বুঝতে পারবে।

প্রথমত: আলোচনা করতে হয় রূপ নিয়ে। মধ্যযৌবনা সুচিত্রাকে এ ছবিতে যতটা সুন্দরী দেখিয়েছিল আর কোন ছবিতে এত বেশি সুন্দর লেগেছিল কিনা ভাবতে হবে। উত্তম কুমারের ও আজ পর্যন্ত যত ছবি ষ্টিল বা ভিডিও বিভিন্ন জায়গায় রেফারেন্স হিসাবে যায়। বেশিরভাগ ইন্দ্রাণী ছবি চলাকালীন সেটে তৈরি। অর্থাৎ ক্যামেরা যেন দুজনকে দেখে কথা বলে উঠেছিল। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব! যখন ‘সূর্য ডোবার পালা..’ গানটির শ্যুট হচ্ছে কত রকম ভাবে যে ক্যামেরাকে বসানো যায় তা শিখতে গেলে এ ছবির শুধু এই গানটির চিত্রায়ণ দেখলেই আজকে ছাত্ররা বুঝতে পারবে।

আরও পড়ুন:

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-১১০: মানুষের পাশে, মানুষের কাছে

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১০১: সরষের মধ্যে ভূত

অন্যদিকে ‘নীড় ছোট ক্ষতি নেই’ গানটি যখন চিত্রায়িত হচ্ছে। তখনও দুজনের অমলিন রসায়ন ক্যামেরা যেন মদিরার মতো বিতরণ করেছে। গানের শব্দ চয়ন, সুরের রতিমেদুরতা, অভিনেতা-অভিনেত্রীর পারস্পরিক চোখের বিনিময়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নামক জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বরের দাম্পত্যে সমগ্র ছবিটির কোষে কোষে যেন যৌবনের আবাহন।

আমার আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে যে কোন অংশের পূর্ণতা। সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ নিজের মেজাজ বজায় রেখে বারবার একটা কথা স্বীকার করেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ, এ ছবির গানে যেমন ভাবে পূর্ণতা পেয়েছে আর কোন অংশে এর সমমান দেখা যায় না। কথাটা ৫০ ভাগ সত্য হলেও আমাদের কাছে তা অমূল্য রতন হিসাবে থেকে যাবে। ভেবে দেখতে হবে যে সময় সুচিত্রা-কণ্ঠে সন্ধ্যা মুখার্জির বাড়বাড়ন্ত, সেখানে মাত্র এক বছর আগে একটি ‘তুমি যে আমার..’ নামক আইকনিক গান দিয়ে গীতা দত্ত বাঙলা গানে বসন্তের বাতাস বইয়েছেন। এ ছবির প্রতিটা গানে তার সেই মাধুর্যের আবির সাতরঙা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৮৫: সুন্দরবনের পাখি — মাছরাঙা

যে গান যায়নি ভোলা— প্রাক জন্মদিনে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য…/১

গীতা দত্ত-র জন্মই হয়েছে যেন ‘ঝনক ঝনক কনক কাঁকন বাজে’ গানটি গাওয়ার জন্য। এছাড়া যে অংশটা সবার অলক্ষ্যে থেকে যায়, ছবিটির লং শট যখন নেওয়া হচ্ছে তখনই উনি গীতা- কণ্ঠের উচ্চগ্রামটা ব্যবহার হচ্ছে। কোন মানের টেকনিক্যাল নলেজ থাকলে তবে এ ধরনের কথাচিত্রের বুনন ভাবা যায়।

এছাড়াও যখন দূরের কোন অংশকে বোঝানো হচ্ছে, একটু গুরুত্ব দিয়ে গীতা দত্ত নামক সেই কিন্নর কণ্ঠকে একটা যেন অন্য মানে হাইপার করে দেওয়া হচ্ছে। আমার বলার উদ্দেশ্য কণ্ঠসম্পদ আর চিত্র সম্পদ এ দুটির দাম্পত্য কত গভীর হতে পারে এই অনুভূতি এ ছবির প্রতিটা ফ্রেমে ফুটে উঠেছে।

এছাড়াও যখন দূরের কোন অংশকে বোঝানো হচ্ছে, একটু গুরুত্ব দিয়ে গীতা দত্ত নামক সেই কিন্নর কণ্ঠকে একটা যেন অন্য মানে হাইপার করে দেওয়া হচ্ছে। আমার বলার উদ্দেশ্য কণ্ঠসম্পদ আর চিত্র সম্পদ এ দুটির দাম্পত্য কত গভীর হতে পারে এই অনুভূতি এ ছবির প্রতিটা ফ্রেমে ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত: গানের কথা। ছবিটির চিত্রনাট্য মাঝারি মানের থাকলেও প্রতিটা বাঁকে যে উচ্চমানের গান লেখা হয়েছে তার সারস্বত মর্যাদা যুগের পর যুগ টিকে থাকবে। এখানেই ছবিটির গঠনগত একটা ত্রুটি, উত্তম সুচিত্রা যে মানে ক্যামেরার সামনে নিজেদের উপস্থাপন করেছেন। গানের কথা এবং সুরের যে মেজাজ রামধনুর মত সারা ছবির শরীরে ছড়িয়ে রয়েছে চিত্রনাট্যের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি মুক্ত হলে এই ছবিও বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ক্লাসিক মর্যাদায় থাকতে পারতো।

আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১০০: সন্দেহের তীরবিদ্ধ ভরতদের আজও খুঁজে পাওয়া যায়

বিখ্যাতদের বিবাহ-বিচিত্রা, পর্ব-১৩: রাগ অনুরাগের বন্ধন, ডিএইচ লরেন্স ও ফ্রিডা

ছবিটির আরেকটি অংশ ভীষণ দামি অংশ,প্লেয়ার কাস্টিং। সে সময়ের বাঘা বাঘা অভিনেতাদের শুধু হাজির করে দিয়েই নয় তাদেরকে দিয়ে যথার্থ প্রয়োজনীয় চরিত্রটি রূপায়ণ করিয়ে নেওয়ার চিন্তাভাবনাতেও যথেষ্ট বলিষ্ঠতা দেখা দিয়েছে।

‘অগ্নিপরীক্ষা’, ‘শাপমোচন’, ‘সবার উপরে’, ‘শিল্পী’ প্রভৃতি ছবির পর বাঙালি দর্শক আশা করে বসেছিল এরকম মাখো মাখো ভালোবাসার গল্প যত বেশি আসবে দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি সমস্যায় দীর্ণ বাংলাদেশ তত বেশি নিজের মানসিক জ্বালাগুলো জুড়োতে পারবে। সময়ের নিয়মে সে আশা নির্মাণ কর্তৃপক্ষ পূর্ণ করেছিলেন।

‘অগ্নিপরীক্ষা’, ‘শাপমোচন’, ‘সবার উপরে’, ‘শিল্পী’ প্রভৃতি ছবির পর বাঙালি দর্শক আশা করে বসেছিল এরকম মাখো মাখো ভালোবাসার গল্প যত বেশি আসবে দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি সমস্যায় দীর্ণ বাংলাদেশ তত বেশি নিজের মানসিক জ্বালাগুলো জুড়োতে পারবে। সময়ের নিয়মে সে আশা নির্মাণ কর্তৃপক্ষ পূর্ণ করেছিলেন।

আরেকটি কথা ছবিটির সামাজিক মূল্য। ব্রাহ্মণ্যবাদের একতরফা চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে সরাসরি জাত পাতের ভেদাভেদ ভেঙে ফেলার একক চেষ্টা যা ছবিটির নারী চরিত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে সেটাও কিন্তু সে যুগে দাড়িয়ে বেশ যুগান্তকারী বলে মনে হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে মাত্র ১০ বছর। স্বাধীন ভারতের সাহহেবিকালচার বিশেষত কলকাতা থেকে খুব বেশি উঠে যায়নি। সেই কলকাতার বহিরঙ্গে যে গ্রামীণ সমাজ সেখানে জাত পাতের মধ্যে ধনী দরিদ্রদের মধ্যে যে ভেদাভেদ সেগুলোকে টপকে শহুরে কলকাতার একটা নতুন করে বাঁচার দিশা দেখানোর চেষ্টা এটাও ভীষণভাবে মনে রাখার মতো।

পরিশেষে বলা যায়, ছবিটির একটা বিশেষ অংশই দর্শকের চোখে আজও মায়া কাজলের মতো লেগে আছে তা হলো উত্তম সুচিত্রাময় এ ছবি।—চলবে।

পরিশেষে বলা যায়, ছবিটির একটা বিশেষ অংশই দর্শকের চোখে আজও মায়া কাজলের মতো লেগে আছে তা হলো উত্তম সুচিত্রাময় এ ছবি।—চলবে।

* উত্তম কথাচিত্র (Uttam Kumar–Mahanayak–Actor) : ড. সুশান্তকুমার বাগ (Sushanta Kumar Bag), অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, মহারানি কাশীশ্বরী কলেজ, কলকাতা।