(বাঁদিকে) কালিদাস। শকুন্তলা। (ডানদিকে)

তিনি কেন চাহিলেন, ভালোবাসিলেন নির্বিকার

বাল্যবয়সে পিতার মৃত্যুর পর কুমারদাস তাঁর মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। দুই মাতুলই একাধারে বীর অন্যদিকে পণ্ডিত, সাহিত্যচর্চার আটঘাট জানতেন। তাঁদের উৎসাহে কুমারদাসের বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি শুরু হল সাহিত্য রচনার নিরন্তর অভ্যাস। ফল মিলল। কুমার রচনা করলেন আদিকাব্য রামায়ণ অনুসারী পঁচিশটি সর্গবিশিষ্ট বিখ্যাত মহাকাব্য ‘জানকীহরণ’। সিংহলী কিংবদন্তি অনুসারে কখনও তিনি নিজেই রাজা (৫১৭-২৬ খ্রিস্টাব্দ), কখনও আবার সিংহলরাজ কুমারমণির বিদ্বান, বীর, সেনাধ্যক্ষ। সফল সাহিত্যিক ও রাজকীয় জীবনে পরম বন্ধু হিসেবে যাঁকে পেলেন, তিনি আবার অসাধারণ কবি-প্রতিভার অধিকারী স্বয়ং কালিদাস।

সিংহলের জনশ্রুতিতে তাঁরা সেইসময় জনৈক রাজার সভাকবি এবং জনৈকা বিদুষী গণিকার প্রিয় ও প্রণয়ী। চৌষট্টি কলাবিদ্যায় পারদর্শী সেই রমণী মহাকবিদের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করতে পারতেন। একদিন কুমার সেই গণিকার গৃহের দেওয়ালে সমস্যাপূরণের মতো করে লিখে রাখলেন একটি শ্লোকের প্রথমার্ধ— ‘কমলে কমলোৎপত্তিঃ/ শ্রূয়তে ন তু দৃশ্যতে’ এবং প্রতিজ্ঞা করে গেলেন শেষার্ধ পূরণকারীকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন। এরপর অভ্যাসবশত কালিদাস সেখানে এসে পংক্তিটি দেখে ‘বালে তব মুখাম্ভোজে/দৃষ্টমিন্দীবরদ্বয়ম্’ এই পংক্তি দিয়ে শ্লোকটি সম্পূর্ণ করেন। অর্থলোভী গণিকা কালিদাসকে হত্যা করে কুমারদাসের কাছে পুরস্কার দাবি করেন। কিন্তু কুমার গণিকার অপকীর্তি ধরে ফেলেন এবং নিদারুণ দুঃখে তাঁর প্রিয় বন্ধু কালিদাসের চিতায় আত্মবিসর্জন দেন।

এরপর অপ্রতিম সেই কবি রাজবাড়িতে গিয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে শোনালেন, “অস্তি কশ্চিৎ বাগবিশেষঃ।” পরবর্তীতে ওই তিনটি শব্দ দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে সূচনা করলেন তাঁর দুটি পৃথিবী বিখ্যাত মহাকাব্য এবং একটি খণ্ডকাব্য বা দূতকাব্য। কিংবদন্তি আরও জানান দিয়েছে, একবার আলংকারিক দণ্ডী না মহাকবি কালিদাস? এই শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে স্বয়ং বাগ্দেবী এসে কালিদাসকে শুনিয়েছিলেন, ‘ত্বমেবাহং ন সংশয়ঃ’ অর্থাৎ ‘তুমি স্বয়ং সরস্বতী’।

কুমারসম্ভবের কবি, রঘুবংশের কবি হিসেবে ভারত ভূখণ্ড জুড়ে নাম-ডাক হওয়ার পর তিনি তাঁর লেখাগুলি কর্ণাট-মহিষীর কাছে পাঠালেন। মহিষী ছিলেন নিজের পাণ্ডিত্যের গৌরবে গর্বিত। সমকালীন কবিদের কাছে তাঁর প্রশংসা পাওয়া ছিল ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু আত্মাভিমানী সেই মহিষী কালিদাসের কাব্যগুলি না পড়েই অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্য করে বসলেন। বললেন, “একোহভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীক…তেষাং মূর্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া” ইত্যাদি শ্লোক, বাংলায় তর্জমা করলে হয়— “প্রজাপতি ব্রহ্মা, ব্যাসদেব এবং বাল্মীকি এই তিনজনকেই আমি কবি বলে মনে করি এবং প্রণাম জানাই। এঁরা ছাড়া আর যাঁরা গদ্যপদ্য রচনা করে কবিত্ব প্রকাশ করতে চায়, তাঁদের মাথায় আমি আমার বাম পা স্থাপন করি”। কিন্তু মহিষীর অতি দর্প স্থায়ী হল না। হেলায় ফেলে রাখা সেই মহাকবির কাব্যগুলি পড়তে বসে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন এবং কালিদাসকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে নিজ কথিত শ্লোকের অন্বয়ের খানিক পরিবর্তন করে বলেন, “ওই তিন কবি ছাড়াও যারা আজকাল কাব্যাদি রচনা দ্বারা মানুষকে চমৎকৃত করেন তাঁদের বাম পা আমি মাথায় তুলে নিই।”

আমি বনফুল গো: তিনিই ছিলেন ভারতীয় ছবির প্রথম সিঙ্গিং সুপারস্টার/১

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৯৯: ভ্রমণে বেরিয়ে মহর্ষি পেয়েছিলেন পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ

নব বসন্তের আগমনে কোকিলের ক্বচিৎ স্বর লজ্জাশীলা বধূর বিরল বাক্যের মতো শোনা যেতে লাগল। অথচ সে ছিল অভিজ্ঞান-শকুন্তলে “…গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ”, “মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্”, “অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা”, “কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ”, “চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা”, “অনাঘ্রাতং পুষ্পং..” অর্থাৎ সযত্নে লালিত বাগানের লতা অযত্নে বর্ধিত বনের লতার কাছে সৌন্দর্যে পরাভূত, আকৃতি যাদের সুন্দর, সবই তাদের অলঙ্কার। অবশ্যই কোনও ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে, কিন্তু এইরূপের সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব? বিধাতা যেন আগে ছবি এঁকে তারপর তাতে প্রাণদান করলেও এই ফুলের ঘ্রাণ কেউ কখনও গ্রহণ করেনি।

কোন্ সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে সেই যে পুরুবংশপ্রদীপ, রাজাধিরাজ কণ্ব মুনির আশ্রমে এলেন আবার চলেও গেলেন, শকুন্তলা-দুষ্যন্তের গান্ধর্ব বিবাহের ফলশ্রুতিতে স্বয়ং দেবাদিদেব চিন্তাই করতে পারলেন না যে, “বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্র-তারকা/বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে।।” কিন্তু তাঁকেও চিন্তা করতে হল যে, কোনও কোনও সময় চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের শোভায় উদ্ভাসিত থেকেও সন্ধ্যার আকাশ প্রভাতসময়ের রিক্ত অবস্থা ধারণ করে। যেমনটি ধারণ করেছিল পতি চিন্তায় নিমগ্ন সেই শকুন্তলার সুলভকোপ মহর্ষি দুর্বাসার আগমনে, ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল “স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোহপি সন্… ” দিয়ে। তপোবনের সঙ্গে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে প্রিয় মিলনের যাত্রা গুরুজনের আশীর্বাণী ও উপদেশবাণীতে, “…ভর্তুর্বহুমতা ভব”, “যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো…” হয়েছে সিক্ত, আর …ন ত্বয়া পৃষ্টো বন্ধুঃ।/একৈকমেবং চরিতে…”, “আর্যস্য পরিণয়ে এব সন্দেহঃ”, “ইদং তৎ প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রৈণমিতি যদুচ্যতে”, “স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু…”,”পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্”

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-৮৯: মাথার কান

দশভুজা, দশভুজা, সরস্বতীর লীলাকমল, পর্ব-৪৪: আনন্দী—এক লড়াইয়ের নাম

আর কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গে মাতাপিতার (হরপার্বতী) সম্ভোগ-শৃঙ্গার বর্ণনা? সেই ঔচিত্যভঙ্গের জন্য কবি হলেন অভিযুক্ত, মহাকাব্যের রস হল ক্ষুন্ন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যাই বলুন, এগিয়ে এলেন অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, হাত বাড়ালেন সেই সর্বতোমুখী প্রতিভার দিকে, বললেন, “কালিদাস অনাহূত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাকে তরুণ লাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন।… ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।” শেষ রক্ষা হয়নি, রবি ঠাকুরের পাশাপাশি বহু কালিদাস-সমালোচক, সাধক, অভিজ্ঞের মত কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গের পরের সর্গগুলি কালিদাসের রচনা নয়। জগন্মাতার দেহকান্তি তথা রূপলাবণ্য ও বিভিন্ন ভাবের বর্ণনা করে কবি হয়েছিলেন শাপগ্রস্ত — পাঠোহষ্টমসর্গস্য দেবীশাপান্ন বিদ্যতে, সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

প্রিয়ংবদার সঙ্গে শকুন্তলা।

কোথা সেই উজ্জয়িনী, কোথা গেল আজ

উপমা রচনায় সিদ্ধহস্ত সেই কবি যার সঙ্গে যার তুলনা দিয়ে গেছেন, তা চিরকালের জন্য উপমান-উপমেয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বাঁধা পড়ে গেছে, সেখানে কষ্ট কল্পনার স্থান নেই। সত্যিই কি মাঝে মাঝে অকারণ বিকল হয়ে ওঠা তাঁর মন সাক্ষ্য দেয় উপমহাদেশের খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টাব্দ ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাতশো বছরের বিশেষ বিশেষ সময়কে? যখন শুধুই প্রাণের খেলা চলত আর মনের মাস্টারি শুরু হয়নি। সত্যিই কি কালিদাসের লেখক জীবন কুমারগুপ্তের (৪১৪-৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ) আমল থেকে স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭ খ্রি) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? তাহলে এলাহাবাদের কাছে ভীটায় ড জন মার্শাল যে পদকটি আবিষ্কার করলেন যেখানে ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলে’র উদ্বোধনী দৃশ্যের মতো একটা দৃশ্য চিত্রিত পাওয়া পাওয়া গেল, সে পদক তো শুঙ্গ যুগের। আর শুঙ্গ যুগের ব্যাপ্তি হল খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৭৫ অব্দ।

কবি যে খ্রিস্টপূর্বের সে বিষয়ে জোড়ালো মত রেখেছেন ড. প্রভাকর নারায়ণ কওথেকর এবং শ্রীবালসুব্রহ্মণ্যম্। ১৯৯৪ সালে ড. প্রভাকর কওথেকর উড়িষ্যার খণ্ডগিরিতে প্রাচীন ‘রাণীগুম্ফা’ গুহার একতলা এবং দোতলা পর্যবেক্ষণ করেন। সেই গুহারই একতলার বারান্দায় তিনি একটা প্যানেল আবিষ্কার করেন যাতে কণ্বমুনির আশ্রমে দুষ্যন্তের প্রবেশ দৃশ্য, হরিণের বাণবিদ্ধ হওয়ার ভয়ে লাফিয়ে ছুটতে গিয়ে শূন্যে বেশিক্ষণ থাকা, মাটিতে পা না দেওয়া, শকুন্তলার গাছে জল দেওয়ার অভিনয় হবহু মিলে গেছে। তাঁর বিশিষ্ট মত হল, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর রাজা খারবেল ও তাঁর মহিষী নুরা এই গুহা যখন তৈরি করান এবং তাতে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের প্রথম অঙ্কের সূচনা দৃশ্য খোদাই করান তখন জনমানসে এই নাট্যের প্রভাব অপরিসীম। পাঠক, দর্শক চিত্ত ততদিনে এক শাপগ্রস্তা নারীর “অমঙ্গলের শেষে অগ্নিসৎকার করে কিভাবে এক সংশয়হীন পরিপূর্ণ পরিণতির মধ্যে দিয়ে শান্তি লাভ করতে হয়” শিখে গিয়েছিল— “Even then, we draw the conclusion that the popularity of Kalidasa as a playwright was already established in Kalinga in the pre-Gupta period” (E.J. Rapson, Ancient India, pp. 107).

বিখ্যাতদের বিবাহ-বিচিত্রা, পর্ব-১০: ভার্জিনিয়া ও লিওনার্ড উলফ—উন্মাদনা ও সৃষ্টি /২

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৫১: সেই ‘পৃথিবী আমারে চায়’

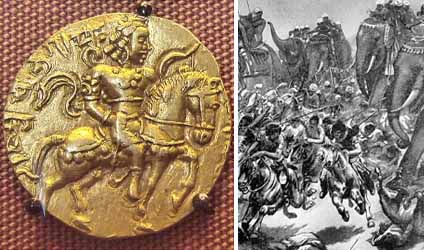

পরবর্তী গবেষণায় জানা গিয়েছে ‘জ্যোতির্বিদাভরণ’ ১৬শ শতকের কোনও অজ্ঞাত লেখকের লেখা আর বিক্রম সংবতের (খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দ) সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের যোগ কিংবদন্তি মাত্র। আসলে খ্রিস্টপূর্ব যুগে কোনও রাজা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ আছে, বরং অনেক রাজাই যাঁরা উজ্জয়িনীর শাসক ছিলেন তাঁরা বিক্রমাদিত্য উপাধি নেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (খ্রিস্টপূর্ব ৩৭৬-৪১৪) এবং যশোধর্মন (ষষ্ঠ শতাব্দী)।

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৬৪ : অকারণে কেউ অন্যের ভালো করতে যায় না

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৭১: মা সারদার নলিনীর মানভঞ্জন

নগর নগরী গ্রাম; বিশ্বসভামাঝে

তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।”

(বাঁদিকে) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। রাজা যশোধর্মনের হাতে হুনদের পরাজয়। (ডানদিকে)

আর প্রায় তিরিশ বছরের ব্যবধানে জন্মে যাঁদের সমগ্র জীবন পুঁথি প্রকাশ ও গবেষণায় কেটে গিয়েছিল, সেই প্রখ্যাত অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে দণ্ডী ও কথাকার বাণভট্ট (৭ম শতাব্দী), রবিকীর্তি রচিত আইহোল শিলালেখ (৬৩৪ খ্রি), বৎসভট্টির মন্দসোর লেখ (৪৭২ খ্রি), দার্শনিক কুমারিল ভট্টের ‘তন্ত্রবার্তিকে’ (৮ম শতক), আলঙ্কারিক বামনের ‘কাব্যালঙ্কারসূত্রবত্তি’তে সেই কালজয়ী কবির শ্লোকের বহু উল্লেখ তাঁকে খ্রি. ষষ্ঠ শতকের আগে নিয়ে গিয়েছে। আর বার বার মনে করিয়েছে বিশ্বকবির সেই বাণীকে—

আমি তো পাই মৃদুমন্দ,

আমার কালের কণামাত্র

পান নি মহাকবি।”

—চলবে।