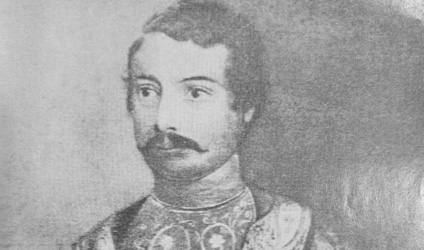

দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন উদ্যোগী পুরুষ। ব্যবসাবিমুখ বাঙালির ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রনায়ক। পরাধীন ভারতবর্ষে তাঁর আগে কোনও বাঙালি স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এমন সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেননি। প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজ, তাদের চটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্ভব নয়। সম্পর্ক যদি আপাত-মধুর সখ্যের হয়, তবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বিরোধে গেলে ফুৎকারে যে উড়ে যেতে হবে, বিপন্নতা বাড়বে বই কমবে না, তা প্রখর বাস্তববাদী দ্বারকানাথের অজানা ছিল না। তিনি সে পথে না হেঁটে, ইংরেজের সঙ্গে ওপর-ওপর যে ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন, তা ফলপ্রসূ হয়েছিল। তাই প্রায়শই দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলা বা বৈঠকখানার বাড়িতে সাহেব-মেম সমাগমে নৃত্যগীতির মনোরঞ্জক আয়োজন হত। পানাহার, ভূরিভোজ, সব মিলিয়ে আমোদের যথেচ্ছ ব্যবস্থা। এ সব পত্নী দিগম্বরী মেনে নিতে পারেননি। দাম্পত্যে শত যোজন দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর সুখীগৃহকোণ ক্রমেই দ্বারকানাথের আর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেনি। সব আকর্ষণ, ভাবনাচিন্তা বেলগাছিয়া-ভিলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।

অপূর্ব, দৃষ্টিনন্দন সে বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়েছিল গভীর শিল্পবোধের ছাপ। প্রথমে বাড়িটি ছিল একতলা। পরে দ্বারকানাথের ব্যবস্থাপনায় ও মনোযোগে দোতলার অংশ নির্মিত হয়। এ বাড়ির খানিক বর্ণনা আছে গগনেন্দ্র-কন্যা পূর্ণিমার রচনায়। জানা যায়, ‘কালো মেহগিনি কাঠের কারুকাজ করা সিঁড়ি — দুদিক দিয়ে উঠে দুটো সিঁড়ি দেড়তলায় মিশে এক হয়ে যেত দোতলায়।’ সিঁড়িতে শ্বেতপাথরের চোখ জুড়োনো মূর্তি। মূর্তিগুলো আলোকিত করার জন্য ঝাড়লন্ঠনও লাগানো হয়েছিল।

দোতলায় নাচঘর যেমন ছিল, তেমনই ছিল দ্বারকানাথের নিজস্ব লাইব্রেরি। নাচঘরে ছিল দৃষ্টিনন্দন আসবাব। সব আসবাবই ভিক্টোরিয়ান যুগের। বেলগাছিয়া ভিলায় ভূরিভোজের আয়োজন লেগেই থাকত। তাই বাসন-কোসনের প্রয়োজন হত। ছিল অনেক টেবিল, টেবিলে থরে থরে সাজানো চিনাবাসন। সব বাসনে সোনার জলে রঙিন ফুলের নকশা আঁকা। এ বাড়ির গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের তো বটেই, স্থানীয় মানুষজনেরও যথেষ্ট আগ্রহ-কৌতূহল ছিল।

দোতলায় নাচঘর যেমন ছিল, তেমনই ছিল দ্বারকানাথের নিজস্ব লাইব্রেরি। নাচঘরে ছিল দৃষ্টিনন্দন আসবাব। সব আসবাবই ভিক্টোরিয়ান যুগের। বেলগাছিয়া ভিলায় ভূরিভোজের আয়োজন লেগেই থাকত। তাই বাসন-কোসনের প্রয়োজন হত। ছিল অনেক টেবিল, টেবিলে থরে থরে সাজানো চিনাবাসন। সব বাসনে সোনার জলে রঙিন ফুলের নকশা আঁকা। এ বাড়ির গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের তো বটেই, স্থানীয় মানুষজনেরও যথেষ্ট আগ্রহ-কৌতূহল ছিল।

আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৭৬: সুন্দরবনের পাখি—কুরচি বক

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-১০১: খামখেয়ালির গিরীন্দ্রনাথ

বেলগাছিয়া ভিলায় ছিল সাহেব-মেমের আনাগোনা। সমবেত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য আসত শহরের সেরা গাইয়ে ও বাজিয়েরা। নাচ-ঘরের পাশাপাশি গান-ঘরটিও ছিল সুন্দর করে সাজানো। পাথরের ঘড়ি, নানা দেশের ফুলদানি, মার্বেলের আসবাব, আসবাবের সঙ্গে মানানসই ‘কমলালেবু রঙের দুর্মূল্য রেশমের পর্দা’।

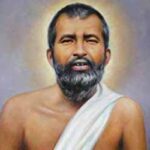

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

দ্বারকানাথের এই বেলগাছিয়া-ভিলা নিয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র অমৃতময় মুখোপাধ্যায় একটি চমৎকার লেখা লিখেছিলেন। সে লেখায় বাড়িটির চোখ-ধাঁধানো মনোরম সাজসজ্জার কথা যেমন আছে, তেমনই রয়েছে বিলাস-বৈভবের বর্ণনা। সাহেবসুবোরাও এ বাড়িতে এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই মুগ্ধতার কথা আছে উল্লিখিত রচনায়। ভারতের বড়লাট এসেছিলেন এই বাড়িতে। লাটসাহেবের আগমনকে ঘিরে যে এলাহি আয়োজন হয়েছিল, তা সত্যিই ছিল বিস্ময়কর। এদেশীয় মানুষজন তো বটেই, সমসাময়িক পত্রপত্রিকাও ঘোরতর বিস্ময় প্রকাশ করেছিল । ‘ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার’ লিখেছিল,’ভারতীয় কায়দায় এত সুন্দর সাজানো আমরা আগে কখনো দেখিনি।’

আরও পড়ুন:

বিখ্যাতদের বিবাহ-বিচিত্রা, পর্ব-১২: ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড ও মিডলটন মারে, এক ভালোবাসাহীন বিবাহ

দশভুজা, সরস্বতীর লীলাকমল, পর্ব-৪৫: ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা এবং চলচ্চিত্র

বেলগাছিয়া-ভিলায় ইউরোপীয়দের আসা-যাওয়া তো ছিলই, এদেশের ধনবান ব্যক্তিদেরও আপ্যায়নের, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হত। দ্বারকানাথই করতেন, সেসব নিয়ে বারবারই নানা পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে। কেন দ্বারকানাথ এসব আয়োজন করতেন, সে বিষয়ে অবশ্য কোনও অনুসন্ধানী সংবাদ-পরিবেশনের চেষ্টা ছিল না। প্রশংসা নয়, শুধুই বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কখনও-বা দ্বারকানাথকে নিয়ে প্রচলিত কুকথাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। উল্লিখিত ‘ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার’ পত্রিকাতেও বিস্ময়মিশ্রিত সংবাদ-পরিবেশন করা হয়েছে। তেমনই একটি সংবাদ দ্বারকানাথকে নিয়ে কৃষ্ণ কৃপালনীর বই থেকে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৭৬: সুন্দরবনের পাখি—কুরচি বক

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৩৩: হৃদয়পুরের লক্ষ্যপূরণ ‘কঙ্কাবতীর ঘাট’

এই সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল দ্বারকানাথের পশ্চিম ভারতে তৃতীয় সফরের পর। ইংরেজিতে লেখা ওই বইটির অনুবাদ করেছিলেন ক্ষিতীশ রায়। সে বইতে আছে, ‘গত রাত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ওখানে যে-সমাবেশ হয়েছিল সেরকম জমজমাট সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না।…আসবাবপত্রে,পর্দায়,গালিচায় ভিলার প্রত্যেকটি কক্ষ ছিল নূতন ধরনের ও সুরুচিসম্মতভাবে সুসজ্জিত ও আলোকোদ্ভাসিত। সেদিনের রাত্রির মতো এত চমৎকার বাজি-পোড়ানো আমরা ইতিপূর্বে ভারতের অন্য কোনোখানে দেখিনি। গৃহকর্তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতার সঙ্গে সকল অতিথির পরিচর্যা করেছেন, কীসে তাঁদের আরাম ও তৃপ্তি হয় সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রেখেছেন। অতিথিরাও যে এ সমাবেশ খুবই উপভোগ করেছেন তার প্রমাণ এই যে বহু রাত অবধি তাঁরা ভিলাতেই ছিলেন, বাড়ি ফিরেছেন খুবই দেরি করে।’

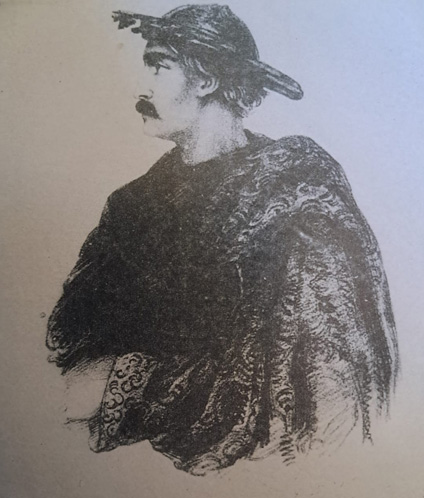

দ্বারকানাথ।

বেলগাছিয়া-ভিলায় মিস ইডেনের সম্মানার্থে যে ভোজসভা হয়েছিল,সে সভার বর্ণনা আছে দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মস্মৃতিতেও। সেই বর্ণনা থেকে অন্তত আয়োজনের ব্যাপকতা কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, সে আভাস পাওয়া যায়। মহর্ষিদেব লিখেছেন, ‘অসামান্য সমারোহে গবর্নর জেনারেলের ভগিনী মিস ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেবদিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে,পদে,সৌন্দর্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে আলোকে বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল। এই ইংরেজদের মহা ভোজ দেখিয়া কোন বিখ্যাত বাঙালি বলিয়াছিলেন যে ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, বাঙালিদের ডাকেন না। এই কথা আমার পিতার কর্ণগোচর হইল। অতএব ইহার পরে তিনি একদিন ওই বাগানে সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙালিদের লইয়া বাইনাচ ও গান বাজনা দিয়া একটা জমকালো মজলিশ করিলেন।’

আরও পড়ুন:

গীতা: সম্ভবামি যুগে যুগে, পর্ব-১৪: আমি তাইতে কি ভয় মানি!

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৪৬: আলাস্কার আকাশে অহরহ ব্যক্তিগত বিমান ওঠানামা করে

নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য দ্বারকানাথকে সাহেবসুবোদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে হয়েছে। সেই সৌহার্দ্যময় সম্পর্কে কখনো ভাটার টান লক্ষ্য করা যায়নি। বিলেত থেকে ফেরার পরও দ্বারকানাথ তাঁর বেলগাছিয়া ভিলায় এলাহি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। লাটপত্নী বার্ডকে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। সেই অনুষ্ঠানে সম্ভ্রান্ত বিদেশিরা এসেছিলেন, শহরের বণিক সমাজের মান্য ব্যক্তিরাও আমন্ত্রিত হয়ে সানন্দে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠান এক অন্যরকম ব্যঞ্জনা পেয়েছিল সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে। জানা যায়, ভিতরে অনুষ্ঠান চলছিল সাড়ম্বরে। সে অনুষ্ঠানে সাধারণজনের সঙ্গত কারণেই প্রবেশাধিকার ছিল না। ভিলা-সংলগ্ন বাগান সেদিন সাধারণজনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। সাধারণ মানুষের উচ্ছ্বাস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা এসেছিল ধুতি -চাদর পরে, মাথায় ছিল সাদা পাগড়ি। শ্যামবাজার থেকে বেলগাছিয়া-ভিলা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ সাজানো হয়েছিল আলোক মালায়।

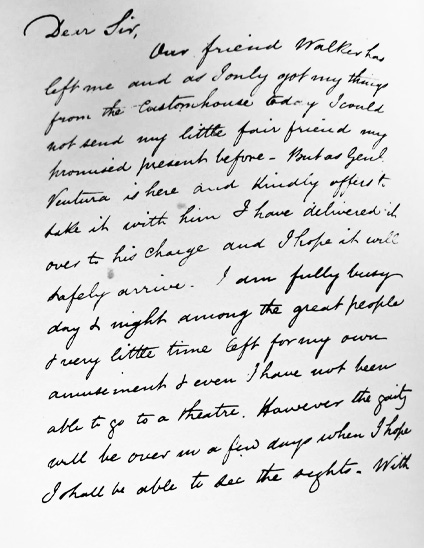

দ্বারকানাথের হস্তাক্ষর, চিঠির প্রতিলিপি।

আলোয় আলোময়। আলো যেন ঠিকরে পড়েছিল পোশাকআশাকে, সাজসজ্জায়। দ্বারকানাথ পরেছিলেন চোখ টানার মতো এক পোশাক। চৌকো ছক-কাটা মখমলের জামা, গলায় ছিল ইংরেজ বন্ধু ল্যান্সলট ডেন্টের দেওয়া সোনার চেন। সেই সোনার চেনে ছিল চোখ জুড়োনো লকেট। লকেটটি মহারানি ভিক্টোরিয়ার দেওয়া।

প্রতাপশালী ইংরেজ দ্বারকানাথকে যে সমীহ করত, মান্যতা দিত, কেনই বা সেই মান্যতা বা সমীহ, তা নিয়ে আমরা ভাবতে রাজি নই। পরাধীন ভারতবর্ষে দ্বারকানাথকে তা অর্জন করতে হয়েছিল। আমরা তাঁর সাফল্যের দিকে না তাকিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন নিয়ে রকমারি মশকরা করতে অভ্যস্ত। কুৎসিত কদর্য ইঙ্গিতময় কথাবার্তাও হয়ে থাকে। প্রিন্স দ্বারকানাথকে, তাঁর বিলাসী-জীবনে অম্লমধুর আক্রমণ হেনেছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী। গেয়েছিলেন, ‘বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝনঝনি/খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা কি জানি/জানেন ঠাকুর কোম্পানি।…/ কি মজা আছে রে লালজলে/জানেন ঠাকুর কোম্পানি।/মদের গুণাগুণ আমরা কি জানি/জানেন ঠাকুর কোম্পানি।’

ঠাকুর কোম্পানি যা-ই জানুক না কেন, আমরা কি দ্বারকানাথকে সঠিকভাবে জেনেছি? অন্তর থেকে এসব করতেন তিনি, নাকি ছিল প্রয়োজনভিত্তিক? হয়তো ব্যবসায়িক দ্বারকানাথের এছাড়া কোনও গত্যন্তর ছিল না। আমাদের সেসব গভীরভাবে জানা হয়নি, ভাবা হয়নি।

প্রতাপশালী ইংরেজ দ্বারকানাথকে যে সমীহ করত, মান্যতা দিত, কেনই বা সেই মান্যতা বা সমীহ, তা নিয়ে আমরা ভাবতে রাজি নই। পরাধীন ভারতবর্ষে দ্বারকানাথকে তা অর্জন করতে হয়েছিল। আমরা তাঁর সাফল্যের দিকে না তাকিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন নিয়ে রকমারি মশকরা করতে অভ্যস্ত। কুৎসিত কদর্য ইঙ্গিতময় কথাবার্তাও হয়ে থাকে। প্রিন্স দ্বারকানাথকে, তাঁর বিলাসী-জীবনে অম্লমধুর আক্রমণ হেনেছিলেন রূপচাঁদ পক্ষী। গেয়েছিলেন, ‘বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝনঝনি/খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা কি জানি/জানেন ঠাকুর কোম্পানি।…/ কি মজা আছে রে লালজলে/জানেন ঠাকুর কোম্পানি।/মদের গুণাগুণ আমরা কি জানি/জানেন ঠাকুর কোম্পানি।’

ঠাকুর কোম্পানি যা-ই জানুক না কেন, আমরা কি দ্বারকানাথকে সঠিকভাবে জেনেছি? অন্তর থেকে এসব করতেন তিনি, নাকি ছিল প্রয়োজনভিত্তিক? হয়তো ব্যবসায়িক দ্বারকানাথের এছাড়া কোনও গত্যন্তর ছিল না। আমাদের সেসব গভীরভাবে জানা হয়নি, ভাবা হয়নি।

* গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি (Tagore Stories – Rabindranath Tagore) : পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Parthajit Gangopadhyay) অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে ডক্টরেট। বাংলা ছড়ার বিবর্তন নিয়ে গবেষণা, ডি-লিট অর্জন। শিশুসাহিত্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা করে চলেছেন। বাংলা সাহিত্যের বহু হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করেছেন। ছোটদের জন্য পঞ্চাশটিরও বেশি বই লিখেছেন। সম্পাদিত বই একশোরও বেশি।