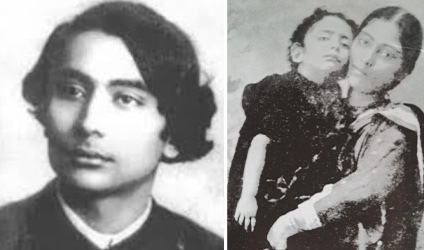

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী।

রবীন্দ্রনাথের উনিশ বছরের দাম্পত্যজীবন। অতি সাধারণ পরিবারের মেয়ে ভবতারিণী, ঠাকুরবাড়ির সেরেস্তার কর্মী বেণীমাধব-কন্যা ঠাকুরবাড়িতে বধূ হিসেবে এসে নিজেকে বদলে নিয়েছিলেন। সহসা এই পরিবর্তন হয়নি। ছিল রবীন্দ্রনাথের সুগভীর সদিচ্ছা ও ভবতারিণীর ক্লান্তিহীন প্রয়াস। এই দুয়ের যোগফলেই ‘ভবতারিণী’র ‘মৃণালিলী’ হয়ে ওঠা। নিজেকে তিনি তিলে তিলে যোগ্য সহধর্মিনী করে গড়ে তুলেছিলেন। এই তৈরি হয়ে ওঠার পথটি প্রশস্ত ছিল না। গভীর সদিচ্ছার সঙ্গে ছিল কঠোর পরিশ্রম। শিক্ষায় দীক্ষায় খুলনার অজপাড়াগাঁ ফুলতলির বছর দশকের কিশোরীটি ঠাকুর-পরিবারে মানানসই হয়ে উঠুক, শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, মহর্ষিও তা চেয়েছিলেন। বিবাহের দু-মাস পরই মহর্ষির নির্দেশে গ্রামের পাঠশালায় পড়া কিশোরীটির ইংরেজি-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ‘প্রাণাধিক রবি’কে তাঁর পিতৃদেব নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইংরেজি শিক্ষার জন্য ছোটবৌকে লারেটো হৌসে পাঠাইয়া দিবে। ক্লাসে অন্যান্য ছাত্রীদের সহিত একত্র না পড়িয়া তাহার স্বতন্ত্র শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছে।’

রবীন্দ্রনাথ নিজেও মৃণালিনী দেবীকে পড়িয়েছেন। ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথও বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সরাসরি পড়ানো নয়, তিনি যখন যে বই পড়তেন, তা অবশ্যই শোনাতেন তাঁর ‘কাকিমা’কে। রথীন্দ্রনাথের লেখায় আছে, ‘বলুদাদার কাছ থেকে শুনে শুনে মায়ের এই তিন ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে বেশ ভালো করেই পরিচয় হয়েছিল।’ বলা বাহুল্য, বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষার কথা বলেছেন কবিপুত্র।

বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন। মৃণালিনী দেবীকে সংস্কৃত পড়াতেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নও। বাড়িতে পড়াশোনার আবহ, রবীন্দ্রনাথ সারাক্ষণই পড়ায়, লেখায় মগ্ন। এইরকম পরিবেশে মৃণালিনী যে গ্রন্থমুখী হয়ে উঠবেন, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে! একাধিক স্মৃতিচর্চায় মৃণালিনী দেবীর সেই বই পড়ার ছবি ধরা আছে। কন্যা মীরা ‘স্মৃতিকথা’ নামে একটি বই লিখেছিলেন। সেই স্মৃতির খাতার পাতায় ধরা আছে মায়ের গ্রন্থপাঠরতা মূর্তি। মীরা লিখেছেন, ‘আর একটা ছবি মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনের দোতলার গাড়ি-বারান্দার ছাতে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মার হাতে একটা ইংরেজি নভেল।’

বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন। মৃণালিনী দেবীকে সংস্কৃত পড়াতেন হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নও। বাড়িতে পড়াশোনার আবহ, রবীন্দ্রনাথ সারাক্ষণই পড়ায়, লেখায় মগ্ন। এইরকম পরিবেশে মৃণালিনী যে গ্রন্থমুখী হয়ে উঠবেন, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে! একাধিক স্মৃতিচর্চায় মৃণালিনী দেবীর সেই বই পড়ার ছবি ধরা আছে। কন্যা মীরা ‘স্মৃতিকথা’ নামে একটি বই লিখেছিলেন। সেই স্মৃতির খাতার পাতায় ধরা আছে মায়ের গ্রন্থপাঠরতা মূর্তি। মীরা লিখেছেন, ‘আর একটা ছবি মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনের দোতলার গাড়ি-বারান্দার ছাতে একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মার হাতে একটা ইংরেজি নভেল।’

আরও পড়ুন:

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-১১০: মানুষের পাশে, মানুষের কাছে

ওই ডাকছে বই

শুধু জ্ঞানবর্ধক বই নয়, মৃণালিনী দেবী পড়তেন রকমারি বই। পড়তে পড়তে বইয়ের নেশা ধরে গিয়েছিল। তিনি কতখানি মগ্ন-পাঠিকা হয়ে উঠেছিলেন, তার বিবরণ আছে একাধিক স্মৃতিচর্চায়। এমনই বইয়ে বুঁদ হয়ে পড়তেন যে, দূরে থাকা রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখারও ফুরসত পেতেন না। মাধুরীলতাকে বলতেন বাবাকে চিঠি লিখতে, খবর নিতে। কবিকন্যার চিঠিতে আছে, ‘মা আজ তোমাকে চিঠি লিখতে পারলেন না কেন সেইটা আমি বলিব। আজ সমস্ত দিন মা বই পড়েছেন আর আমাকে বলেছেন যে, তোমাকে একটা চিঠি লিখতে…।’

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীর দাম্পত্যজীবন পূর্ণতা লাভ করেছিল গাজিপুরে। একান্নবর্তী পরিবারের বাইরে গাজিপুরের নিভৃতবাস ছিল বড়ো আনন্দময়। ‘নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আবডালে’ নিভৃতবাসকালে মৃণালিনী এক সন্তানের জননী। বিয়ের চার বছর পর এই গাজিপুর-ভ্রমণ। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘স্বামীকে আপনার সংসারে, নিজের মত করিয়া, কেবল নিজের করিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা, নারীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা পত্নী মৃণালিনী দেবীর সংসারজীবনে এই প্রথম ঘটিল। রবীন্দ্রনাথও যৌবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে স্ত্রীকে পাইলেন সঙ্গিনী রূপে, প্রেয়সীরূপে।’

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীর দাম্পত্যজীবন পূর্ণতা লাভ করেছিল গাজিপুরে। একান্নবর্তী পরিবারের বাইরে গাজিপুরের নিভৃতবাস ছিল বড়ো আনন্দময়। ‘নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আবডালে’ নিভৃতবাসকালে মৃণালিনী এক সন্তানের জননী। বিয়ের চার বছর পর এই গাজিপুর-ভ্রমণ। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘স্বামীকে আপনার সংসারে, নিজের মত করিয়া, কেবল নিজের করিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা, নারীর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহা পত্নী মৃণালিনী দেবীর সংসারজীবনে এই প্রথম ঘটিল। রবীন্দ্রনাথও যৌবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে স্ত্রীকে পাইলেন সঙ্গিনী রূপে, প্রেয়সীরূপে।’

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী।

মৃণালিনী দেবী নিজেকে গড়েছেন,কবির মনের মতো হয়ে হয়ে ওঠার সতত চেষ্টা চলেছে। তাঁর সে চেষ্টা নিশ্চিতভাবে সফল হয়েছিল। তা না হলে এডেনে জাহাজে সমুদ্রপীড়ায় কাতর কবি কেনই বা স্বপ্ন দেখেছেন ‘আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছে’। রবীন্দ্রনাথ দেশান্তরে গিয়েও মৃণালিনীর চিঠির জন্য আকুল হতেন। দূর-দেশ থেকে লেখা একাধিক চিঠিতেই সে আকুলতা ধরা আছে।

মৃণালিনী দেবী ছিলেন ভালো গৃহিণী। যথার্থ রন্ধন-পটিয়সী। কবির রসনা-পরিতৃপ্তিতে সতত সচেষ্ট। কবি ভালো থাকুন, নিজের কজে ব্যাপৃত থাকুক, এমনই চেয়েছিলেন তিনি। মৃণালিনী শুধু নিজের সন্তানের কথা ভাবেননি, আশ্রম-পড়ুয়াদের নিয়েও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। হোক না পরের সন্তান, নিজের সন্তানের থেকে তারা কম ছিল না। প্রকৃতঅর্থেই তিনি আশ্রমজননী হয়ে উঠেছিলেন।

মৃণালিনী দেবী ছিলেন ভালো গৃহিণী। যথার্থ রন্ধন-পটিয়সী। কবির রসনা-পরিতৃপ্তিতে সতত সচেষ্ট। কবি ভালো থাকুন, নিজের কজে ব্যাপৃত থাকুক, এমনই চেয়েছিলেন তিনি। মৃণালিনী শুধু নিজের সন্তানের কথা ভাবেননি, আশ্রম-পড়ুয়াদের নিয়েও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। হোক না পরের সন্তান, নিজের সন্তানের থেকে তারা কম ছিল না। প্রকৃতঅর্থেই তিনি আশ্রমজননী হয়ে উঠেছিলেন।

আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১০২: অন্ধকারে কে?

আকাশ এখনও মেঘলা/৪

বউঠান কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে গালগল্প ঢের হয়েছে। কাদম্বরী দেবীর নিকট-আত্মীয় সবিতা ঠাকুরের স্মৃতিকথায় আছে, রবীন্দ্রনাথের বিয়ের ব্যাপারে তাঁর বউঠানই প্রধানত উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রায় সমবয়সী নতুন বউঠানের স্নেহ-ভালোবাসায় রবীন্দ্রনাথের কৈশোর সত্যিই ভরে উঠেছিল। বিবাহোত্তর জীবনে পরিবর্তন এসেছে। কবির দায়দায়িত্ব বেড়েছে। বিবাহপূর্বের জীবনধারার সঙ্গে বিবাহোত্তর জীবন এক হওয়ার কথা নয়। বিবিধ পরিবর্তন এসেছে। ঘরের দায়বদ্ধতা, বাইরের ব্যস্ততা — দুইই বেড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের মাস চারেকের মধ্যে ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটে। বউঠানের আত্মহন। এই মৃত্যু তাঁকে উদ্ভ্রান্ত ও দিশেহারা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, ‘আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া ও অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।’ এর আগেও রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু দেখেছেন। কৈশোরের স্মৃতি মনের খাতায় এমনভাবে মুদ্রিত হয়েনি, কাদম্বরীর মৃত্যুতে কবির মনে যে বেদনামিশ্রিত যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, তা কখনো ফিকে হয়ে যায়নি, চিরজাগরূক ছিল। মৃণালিনীর মৃত্যুশোকে ভিতরে ভিতরে আলোড়িত হলেও আবেগের বাহুল্য দেখা যায়নি। কবি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের মাস চারেকের মধ্যে ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটে। বউঠানের আত্মহন। এই মৃত্যু তাঁকে উদ্ভ্রান্ত ও দিশেহারা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, ‘আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া ও অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।’ এর আগেও রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু দেখেছেন। কৈশোরের স্মৃতি মনের খাতায় এমনভাবে মুদ্রিত হয়েনি, কাদম্বরীর মৃত্যুতে কবির মনে যে বেদনামিশ্রিত যন্ত্রণার উদ্রেক হয়, তা কখনো ফিকে হয়ে যায়নি, চিরজাগরূক ছিল। মৃণালিনীর মৃত্যুশোকে ভিতরে ভিতরে আলোড়িত হলেও আবেগের বাহুল্য দেখা যায়নি। কবি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী।

চিকিৎসার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আনার মাস আড়াইয়ের মধ্যেই মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স ঊনত্রিশ, উনিশ বছরের দাম্পত্যজীবন। কবির বিষাদ-বেদনা ধরা আছে ‘স্মরণ’-গ্রন্থের সাতাশটি কবিতায়। হয়তো তেমন প্রকাশ ছিল না, ভিতরে ভিতরে, কবির অন্তরে মৃণালিনী দেবী রয়েই গিয়েছিলেন। মনে মনে কবি তাঁর শরণাপন্নও হতেন। অমলা দাশ ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী। তাঁর সঙ্গে মৃণালিনীর গভীর সখ্য ছিল। রবীন্দ্রগানের রেকর্ড অনুমোদন নিয়ে অমলাই প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গাওয়া গান খুব পছন্দ করতেন। তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতার মৃণালিনীর কথা প্রসঙ্গক্রমে উঠেছিল। কবি বলেছিলেন, ‘তিনি এতদিন আমাকে ছেড়ে গেছেন, কিন্তু যখনই আমি কোন একটা সমস্যার পড়ি যেটা একা মীমাংসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তখনই আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি। শুধু তাই নয়, তিনি যেন এসে আমার সমস্যার সমাধান করে দেন।’

এরপরও বলতে হয়, মৃণালিনীর অভাববোধ রয়েই গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই তা তীব্র হয়ে উঠত। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মংপুতে পাহাড়বাসের সময় গভীর বেদনায় মৈত্রেয়ী দেবীকে তিনি বলেছিলেন,’সবচেয়ে কি কষ্ট হত জানো। এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। শুধু বলার, বলার জন্যই এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায় — সে তো আর যাকে তাকে দিয়ে হয় না।’

মৃণালিনীর সঙ্গে বিবাহের আগে রবীন্দ্রনাথের অন্যত্র বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল। মৃণালিনীর অকাল-প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথের পুনর্বিবাহের কথাও ভাবা হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পুনর্বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে হয়তো বা তা বাস্তবায়িত হত। সত্যিই যদি তেমন হত, তাহলে অমলাও মৈয়েত্রীর কাছে যে অসহায়তার কথা বলেছেন, নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন, তা হয়তো-বা বলতে হত না।

এরপরও বলতে হয়, মৃণালিনীর অভাববোধ রয়েই গিয়েছিল। মাঝে মাঝেই তা তীব্র হয়ে উঠত। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মংপুতে পাহাড়বাসের সময় গভীর বেদনায় মৈত্রেয়ী দেবীকে তিনি বলেছিলেন,’সবচেয়ে কি কষ্ট হত জানো। এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়। শুধু বলার, বলার জন্যই এমন কাউকে পেতে ইচ্ছে করে যাকে সব বলা যায় — সে তো আর যাকে তাকে দিয়ে হয় না।’

মৃণালিনীর সঙ্গে বিবাহের আগে রবীন্দ্রনাথের অন্যত্র বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল। মৃণালিনীর অকাল-প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথের পুনর্বিবাহের কথাও ভাবা হয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পুনর্বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে হয়তো বা তা বাস্তবায়িত হত। সত্যিই যদি তেমন হত, তাহলে অমলাও মৈয়েত্রীর কাছে যে অসহায়তার কথা বলেছেন, নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন, তা হয়তো-বা বলতে হত না।

আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৮৭: সুন্দরবনের পাখি — ফিঙে

এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-৪৯: বেশি ঘুম শরীরের পক্ষে ভালো?

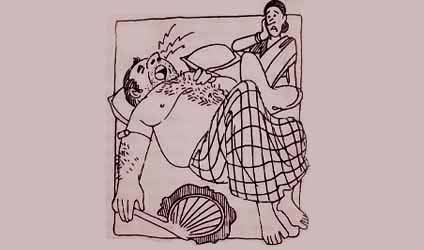

মৃণালিনীকে খুঁজে পাওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথের পাত্রী নির্বাচন নিয়ে এক কাণ্ড ঘটেছিল, কবি নিজেই তা বলেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীকে। মৈত্রেয়ী তা লিখে রেখেছেন তাঁর ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ বইতে। রবীন্দ্রনাথের নাকি এক বিদেশি কন্যার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। ঠিক বিদেশি নয়, বোধ হয় প্রবাসী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘অন্য Province’-এর মেয়ে।’ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই পাত্রীটি ছিল ‘পয়সওয়ালা লোকের মেয়ে’। রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকজনকে নিয়ে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সামনে দুটি অল্পবয়সী মহিলা এসে বসেছিলেন। একটি সাদাসিধে, কিন্তু জড়ভরতগোছের। অন্যটি খুব সুন্দরী। ভীষণ চটপটে, ইংরেজিতে কথা বলে। পিয়ানো বাজিয়েও শোনায়। বেশ জমে উঠেছিল আনন্দ-মজলিশ। হঠাৎই সে সময় বাড়ির কর্তা এসে ঘরে ঢুকলেন। বেশ সৌখিন মানুষ, তা তাকে দেখেই বোঝা গিয়েছিল। তারপরে যা ঘটেছিল, তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ‘Here is my wife।’ জড়ভরত মেয়েটিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ‘Here is my daughter।’

এমন ঘটলে হতাশা কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ীকে এই আখ্যান শুনিয়ে বলেছিলেন, ‘আমরা আর করব কি, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চুপ করে রইলাম।’ ‘প্রবাসী’- সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী। কবি-সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনিও একটি বই লিখেছিলেন, ‘পুণ্যস্মৃতি’। সে বইতেও আছে এই ঘটনার প্রসঙ্গ। এই ঘটনাটি নিতান্তই বানানো, মজা করার জন্য বোধহয় নয়। আমাদের ধারণা সীতাকেই তিনি তা আগে বলেছিলেন। অনেক পরে মৈত্রেয়ীকে। মজা করে তাৎক্ষণিকভাবে বলে থাকলে, সময়ের ব্যবধানে আবারও কি একই রকমভাবে বলা সম্ভব? প্রিয়জনের সঙ্গে কবির দৈনন্দিন আলাপচারিতায় কৌতুক জড়িয়ে থাকত। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। কবির সে পাত্রী ছিল ‘মাদ্রাজী জমিদারের মেয়ে’। এ কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘সে বিয়ে যদি করতুম তাহলে কি আর আজ কাছে দাঁড়াতে পারতে? সাত লাখ টাকা আয়ের জমিদারীর মালিক হয়ে কানে হীরের কুণ্ডল পড়ে মাদ্রাজে বসে থাকতুম।’

এমন ঘটলে হতাশা কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ীকে এই আখ্যান শুনিয়ে বলেছিলেন, ‘আমরা আর করব কি, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে চুপ করে রইলাম।’ ‘প্রবাসী’- সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী। কবি-সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনিও একটি বই লিখেছিলেন, ‘পুণ্যস্মৃতি’। সে বইতেও আছে এই ঘটনার প্রসঙ্গ। এই ঘটনাটি নিতান্তই বানানো, মজা করার জন্য বোধহয় নয়। আমাদের ধারণা সীতাকেই তিনি তা আগে বলেছিলেন। অনেক পরে মৈত্রেয়ীকে। মজা করে তাৎক্ষণিকভাবে বলে থাকলে, সময়ের ব্যবধানে আবারও কি একই রকমভাবে বলা সম্ভব? প্রিয়জনের সঙ্গে কবির দৈনন্দিন আলাপচারিতায় কৌতুক জড়িয়ে থাকত। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। কবির সে পাত্রী ছিল ‘মাদ্রাজী জমিদারের মেয়ে’। এ কথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘সে বিয়ে যদি করতুম তাহলে কি আর আজ কাছে দাঁড়াতে পারতে? সাত লাখ টাকা আয়ের জমিদারীর মালিক হয়ে কানে হীরের কুণ্ডল পড়ে মাদ্রাজে বসে থাকতুম।’

সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে মৃণালিনী।

কৌতুকরসসিক্ত এই ঘটনাটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্ৰজ দ্বিজেন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন। সে লেখা ছাপা হয়েছিল ঠাকুরবাড়িরই ‘ভারতী’ পত্রিকায়। ভাগ্যিস কবির সঙ্গে ওই মাদ্রাজি-কন্যার বিবাহ হয়নি। মৃণালিনী দেবী সহধর্মিণী শুধু নন, কবির সহকর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন। নিজের প্রাণাধিক প্রিয় গয়নাও দিয়েছিলেন কবির স্বপ্নের শান্তিনিকেতন গড়ার কাজে। আর যাই হোক, ওই মাদ্রাজি-কন্যা কখনোই মৃণালিনী দেবীর বিকল্প হয়ে উঠতে পারত না।

অকালে মৃণালিনী দেবী প্রয়াত হওয়ার পর কবিকে একাধিকবার বিবাহ-প্রস্তাবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। সন্তান-সন্ততিদের কী করে রবীন্দ্রনাথ সামলাবেন, তা নিয়ে মহর্ষিও চিন্তায় পড়েছিলেন। মহর্ষিকে কখনো চিন্তায় চেতনায় মনে হয় খুবই প্রগতিশীল, ভাবনায় বৈপরীত্য থাকায় আবার কখনো মনে হয়, তাঁর প্রগতি-ভাবনার ক্ষেত্রে প্রচলিত সংস্কার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। একটু বিশদে বলা যেতে পারে। মৃণালিনীর মৃত্যুর পর গুণাভিরাম বড়ুয়ার কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হোক, চেয়েছিলেন কবির হিতাকাঙ্ক্ষী অনেকেই।

কে এই গুণাভিরাম? অসমীয়া সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক তিনি। বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ দিতে গিয়ে কম বিড়ম্বনার মুখে পড়েননি। প্রকাশ্যে তীব্র বিরোধিতা হয়েছে। গুণাভিরাম দূর থেকে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের নীরব সামর্থক ছিলেন না, প্রথম বিধবা বিবাহের তিনি সাক্ষীও ছিলেন। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অনেকগুলি গ্রন্থের তিনি রচনাকার। দেশের সংকটকালে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন দেশসেবায়। উদারহৃদয়ের মানুষ ছিলেন গুণভিরাম। ব্রাহ্মধর্মের উদারতা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতও হয়েছিলেন। তাঁর পত্নী ব্রজসুন্দরী অকালে মারা গিয়েছিলেন। শেষে দুই সন্তানের জননী বিষ্ণুপ্রিয়া নামের এক বিধবার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিষ্ণুপ্রিয়ারই কন্যা স্বর্ণলতা।

অকালে মৃণালিনী দেবী প্রয়াত হওয়ার পর কবিকে একাধিকবার বিবাহ-প্রস্তাবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। সন্তান-সন্ততিদের কী করে রবীন্দ্রনাথ সামলাবেন, তা নিয়ে মহর্ষিও চিন্তায় পড়েছিলেন। মহর্ষিকে কখনো চিন্তায় চেতনায় মনে হয় খুবই প্রগতিশীল, ভাবনায় বৈপরীত্য থাকায় আবার কখনো মনে হয়, তাঁর প্রগতি-ভাবনার ক্ষেত্রে প্রচলিত সংস্কার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। একটু বিশদে বলা যেতে পারে। মৃণালিনীর মৃত্যুর পর গুণাভিরাম বড়ুয়ার কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হোক, চেয়েছিলেন কবির হিতাকাঙ্ক্ষী অনেকেই।

কে এই গুণাভিরাম? অসমীয়া সাহিত্যের সুপরিচিত লেখক তিনি। বিদ্যাসাগরের স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ দিতে গিয়ে কম বিড়ম্বনার মুখে পড়েননি। প্রকাশ্যে তীব্র বিরোধিতা হয়েছে। গুণাভিরাম দূর থেকে বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের নীরব সামর্থক ছিলেন না, প্রথম বিধবা বিবাহের তিনি সাক্ষীও ছিলেন। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অনেকগুলি গ্রন্থের তিনি রচনাকার। দেশের সংকটকালে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন দেশসেবায়। উদারহৃদয়ের মানুষ ছিলেন গুণভিরাম। ব্রাহ্মধর্মের উদারতা তাঁকে স্পর্শ করেছিল। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতও হয়েছিলেন। তাঁর পত্নী ব্রজসুন্দরী অকালে মারা গিয়েছিলেন। শেষে দুই সন্তানের জননী বিষ্ণুপ্রিয়া নামের এক বিধবার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিষ্ণুপ্রিয়ারই কন্যা স্বর্ণলতা।

আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১০১: অর্জুন প্রমাণ করলেন, রাজধর্ম পালনের ক্ষেত্রে মিথ্যাচারের কোনও স্থান নেই

বিখ্যাতদের বিবাহ-বিচিত্রা, পর্ব-১৪: ‘…জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয়’, লরেন্স ও ফ্রিডা/২

এই বড়ুয়া-পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের আগেও যোগাযোগ ছিল, পরেও যোগাযোগ ছিল। তা সত্ত্বেও গুণাভিরামের কন্যা স্বর্ণলতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বিবাহ-প্রস্তাব, তা কার্যকরী হয়নি। রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণলতাকে না পাওয়া নিয়ে মনে কি বেদনা লালন করেছিলেন, সে বিষয়ে কল্পনায় ভর করে আমরা কিছুই বলতে চাই না। ব্যস্ততার তো শেষ ছিল না। ঘটনাটি তিনি ভুলেই যেতে পারতেন। না, তিনি ভোলেননি। রবীন্দ্র-অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ। অরুণেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী ইরাকে রবীন্দ্রনাথও খুবই স্নেহ করতেন। শান্তিনিকেতনের দেহলির সামনে একবার সবাই মিলে ফটো তোলার পরিকল্পনা হয়েছিল। ইরা সামনেই ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেই ডেকেছিলেন। ডেকে বলেছিলেন, ‘তোর পিসিকে তো পাইনি, তুই কাছে থাকলে ছবি তোলায় আপত্তি নেই।’ এই উক্তির মধ্যে কৌতুক রয়েছে ঠিকই, বাস্তব সত্যটিও যে জড়িয়ে রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কবির সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহের যে প্রস্তাব, তা বাস্তবায়িত হয়নি মহর্ষির ঘোরতর আপত্তিতে। রবীন্দ্রনাথের পুনর্বিবাহে ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই সম্মতি জানিয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে সম্মতি জানিয়ে, পরে পাত্রীর বিশদ পরিচয় পেয়ে এই বিবাহ-সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিলেন। মহর্ষি প্রথমে জানতেন না, পরে জানতে পারেন, স্বর্ণলতা বিধবার পুনর্বিবাহের সন্তান! জানার পরই এই বিবাহ-পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিলেন। মহর্ষির জীবদ্দশায় ঠাকুরবাড়িতে বিধবাবিবাহ হয়নি। হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কালে। রবীন্দ্রনাথ যাকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন, সেবায় পরিচর্যায় বেলাশেষে কবিকে যিনি ‘ভালো’ রেখেছিলেন, সেই প্রতিমা দেবীর স্বামী বিবাহের পরে পরেই মারা গিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে প্রয়াতা মৃণালিনীর ইচ্ছাকে শুধু স্বীকৃতি দেননি, বিষাদপ্রতিমার মুখেও হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কন্যা রেণুকার মৃত্যুর পর জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির বিধবা-কন্যা ছায়াময়ীর বিবাহ দিয়েছিলেন।

কবির সঙ্গে স্বর্ণলতার বিবাহের যে প্রস্তাব, তা বাস্তবায়িত হয়নি মহর্ষির ঘোরতর আপত্তিতে। রবীন্দ্রনাথের পুনর্বিবাহে ব্যাপারে ঠাকুরবাড়ির অনেকেই সম্মতি জানিয়েছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে সম্মতি জানিয়ে, পরে পাত্রীর বিশদ পরিচয় পেয়ে এই বিবাহ-সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছিলেন। মহর্ষি প্রথমে জানতেন না, পরে জানতে পারেন, স্বর্ণলতা বিধবার পুনর্বিবাহের সন্তান! জানার পরই এই বিবাহ-পরিকল্পনা বাতিল করে দিয়েছিলেন। মহর্ষির জীবদ্দশায় ঠাকুরবাড়িতে বিধবাবিবাহ হয়নি। হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কালে। রবীন্দ্রনাথ যাকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন, সেবায় পরিচর্যায় বেলাশেষে কবিকে যিনি ‘ভালো’ রেখেছিলেন, সেই প্রতিমা দেবীর স্বামী বিবাহের পরে পরেই মারা গিয়েছিলেন। রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে প্রয়াতা মৃণালিনীর ইচ্ছাকে শুধু স্বীকৃতি দেননি, বিষাদপ্রতিমার মুখেও হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কন্যা রেণুকার মৃত্যুর পর জামাতা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কবি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির বিধবা-কন্যা ছায়াময়ীর বিবাহ দিয়েছিলেন।

মৃণালিনী দেবী।

স্বর্ণলতা কবির থেকে দশ বছরের ছোটো ছিলেন। দশ বছরের ছোটো ছিলেন প্রিয়ম্বদা দেবীও। প্রিয়ম্বদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাবও ঘরে বাইরে কেউ কেউ দিয়েছিলেন। প্রিয়ম্বদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুবই হৃদত্যা ছিল। তাঁর বিপর্যস্ত পারিবারিকজীবন রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছিল। প্রথমে অকালে মারা যান স্বামী।পরে বারো বছরের পুত্র তারাকুমার। সেই চরম বেদনার দিনে প্রিয়ম্বদার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সম্পর্কের এই নৈকট্য সুদৃঢ় হোক, দুই পরিবারের অনেকেই চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়ম্বদার মধ্যে যে সখ্য, যে গুণমুগ্ধতা, তা আরও সুদৃঢ় হোক। প্রিয়ম্বদাও তো বিধবা, এ ক্ষেত্রে অবশ্য মহর্ষি তেমন জোরালোভাবে বাধা দেননি। রবীন্দ্রনাথই রাজি হননি। হয়তো বিবাহ-বন্ধনে সখ্যের সম্পর্ককে সীমায়িত করতে চাননি। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখায় আছে, ‘কেউ হয়তো জানে না, তাঁর সঙ্গে (প্রিয়ম্বদার) বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল — রবীন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগের পর। মহর্ষিদেবও ইচ্ছা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ করেননি।’

রবীন্দ্রনাথ কতখানি দায়িত্বশীল ছিলেন,তা আমাদের অজানা নয়। সব কর্তব্য-দায়িত্ব হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও পালন করেছেন। অথচ সংসারে সেভাবে জড়াননি। জড়িয়ে পড়লে তিনি আর মুক্তপুরুষ থাকতেন না। বন্ধন টুটে যাবার পরিবর্তে দৃঢ় হলে হয়তো ক্ষতিই হত, সাহিত্যের ক্ষতি।

রবীন্দ্রনাথ কতখানি দায়িত্বশীল ছিলেন,তা আমাদের অজানা নয়। সব কর্তব্য-দায়িত্ব হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও পালন করেছেন। অথচ সংসারে সেভাবে জড়াননি। জড়িয়ে পড়লে তিনি আর মুক্তপুরুষ থাকতেন না। বন্ধন টুটে যাবার পরিবর্তে দৃঢ় হলে হয়তো ক্ষতিই হত, সাহিত্যের ক্ষতি।

* গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি (Tagore Stories – Rabindranath Tagore) : পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Parthajit Gangopadhyay) অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে ডক্টরেট। বাংলা ছড়ার বিবর্তন নিয়ে গবেষণা, ডি-লিট অর্জন। শিশুসাহিত্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা করে চলেছেন। বাংলা সাহিত্যের বহু হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করেছেন। ছোটদের জন্য পঞ্চাশটিরও বেশি বই লিখেছেন। সম্পাদিত বই একশোরও বেশি।