ছবি: প্রতীকী।

চৈত্রমাসজুড়ে ত্যাগ, তিতিক্ষার পালন, সন্ন্যাস। জীবনের অশুদ্ধ, বর্জনীয় ভস্ম উড়িয়ে ক্ষণিকের সুখের আকাঙ্ক্ষাকে জয় করে, অতিক্রম করে উত্সর্গের খরকঠিন পথে আত্মোদ্বোধন সন্ন্যাসীর নানা আচরণে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কর্মফল ও নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলেছেন। দেখা গেল, নিষ্কাম কর্ম অভিপ্রেত হলেও কর্মত্যাগ অসম্ভব, নিন্দনীয়-ও বটে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুভাশুভ ফলোদয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহলে আসক্তিহীনতাই মূল অভীষ্ট বিষয়। আবার, পার্থিব জড়জগতে, মরজগতে নিরাসক্তি কি অনায়াসলভ্য? ধীমান ব্যক্তিগণ তা বলেন না। এই যে কুরুভূমির মহাসংগ্রাম, কুশীলবরা আসক্তিহীন হলে কি এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠতো? ধীমানগণ এবারেও বলবেন, এই সংগ্রাম ধর্মযুদ্ধ, আর শাসকের জীবনে ভূমিই মূল, সূচ্যগ্র মেদিনী তাঁর কাছে মহতী, আর সম্পদের মূল এই ভূমির ভোগদখলের লড়াইয়ে ধর্মার্থকামের পরিপুষ্টি, সেখানে মোক্ষের, বৈরাগ্যের, নিরাসক্তির অবকাশ কোথায়? তারপর সেই মহাক্ষণে মহাবীর বৈরাগ্যমন্থর হলেন, তাঁর হাত গেল কেঁপে, সভয়ে তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন। তখন তিনি জানবেন কর্ম-অকর্মের কথা, কর্মত্যাগ ও নিষ্কাম কর্মের একান্ত অনুষ্ঠানের কথা, জানবেন বিহিত কর্মমাত্রেই কর্তব্য, কর্তব্যমাত্র-ই জীবনের লক্ষ্য, তা-ই ধর্ম, তার অবিচল উদযাপনেই ধর্মের উদ্ঘোষণ, জীবনের পরম লক্ষ্যের একান্ত উদযাপনেই বীরধর্মের, নশ্বর মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। অকরুণ হত্যা তখন অকারণ থাকে না, বৃহত্তর কালখণ্ডে সকলই সদর্থক হয়ে ওঠে, জীব সেখানে কালপ্রবাহে আলোর যাত্রীমাত্র, এবং সর্বার্থে কালকবলিত জীবন কর্মে ভর করেই কালোত্তীর্ণ হয়। সেখানে ব্যক্তি কী সমষ্টি, শক্তি কী বৈভব একান্তই নিরর্থক হয়ে পড়ে কালক্রমেই।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কর্মফল ও নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলেছেন। দেখা গেল, নিষ্কাম কর্ম অভিপ্রেত হলেও কর্মত্যাগ অসম্ভব, নিন্দনীয়-ও বটে। কর্মের সঙ্গে সঙ্গেই শুভাশুভ ফলোদয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহলে আসক্তিহীনতাই মূল অভীষ্ট বিষয়। আবার, পার্থিব জড়জগতে, মরজগতে নিরাসক্তি কি অনায়াসলভ্য? ধীমান ব্যক্তিগণ তা বলেন না। এই যে কুরুভূমির মহাসংগ্রাম, কুশীলবরা আসক্তিহীন হলে কি এই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠতো? ধীমানগণ এবারেও বলবেন, এই সংগ্রাম ধর্মযুদ্ধ, আর শাসকের জীবনে ভূমিই মূল, সূচ্যগ্র মেদিনী তাঁর কাছে মহতী, আর সম্পদের মূল এই ভূমির ভোগদখলের লড়াইয়ে ধর্মার্থকামের পরিপুষ্টি, সেখানে মোক্ষের, বৈরাগ্যের, নিরাসক্তির অবকাশ কোথায়? তারপর সেই মহাক্ষণে মহাবীর বৈরাগ্যমন্থর হলেন, তাঁর হাত গেল কেঁপে, সভয়ে তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন। তখন তিনি জানবেন কর্ম-অকর্মের কথা, কর্মত্যাগ ও নিষ্কাম কর্মের একান্ত অনুষ্ঠানের কথা, জানবেন বিহিত কর্মমাত্রেই কর্তব্য, কর্তব্যমাত্র-ই জীবনের লক্ষ্য, তা-ই ধর্ম, তার অবিচল উদযাপনেই ধর্মের উদ্ঘোষণ, জীবনের পরম লক্ষ্যের একান্ত উদযাপনেই বীরধর্মের, নশ্বর মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। অকরুণ হত্যা তখন অকারণ থাকে না, বৃহত্তর কালখণ্ডে সকলই সদর্থক হয়ে ওঠে, জীব সেখানে কালপ্রবাহে আলোর যাত্রীমাত্র, এবং সর্বার্থে কালকবলিত জীবন কর্মে ভর করেই কালোত্তীর্ণ হয়। সেখানে ব্যক্তি কী সমষ্টি, শক্তি কী বৈভব একান্তই নিরর্থক হয়ে পড়ে কালক্রমেই।

দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে যে যুদ্ধ, যে যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্য দিয়ে, হিংসার পথে সমাধান আসবে, দার্শনিক পরিসরে তা অন্যতর ব্যঞ্জনায় আলোকিত হয়ে উঠবে। যুদ্ধক্ষেত্র সমার্থক হবে জীবনের, রাজ্যলাভের দ্বন্দ্ব সমতুল হবে জীবনের অবশ্যকর্মের। কর্ম-ই শেষে প্রবল হবে, আকাঙ্ক্ষাহীন শুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান হবে জীবনের লক্ষ্য। বাস্তবেও কি তাই হয়? যদি হতো তাহলে এই উপদেশ অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু আদৌ কি এমনটা হওয়া সম্ভব? প্রশ্ন জাগবে।

আরও পড়ুন:

গীতা: সম্ভবামি যুগে যুগে, পর্ব-২১: কর্ম যখন প্রবল-আকার

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯৩: মা সারদার সঙ্গে সরলাদেবীর কাশীভ্রমণ

বিষণ্ন কর্মীর, বীরের আত্মজাগরণের জন্য গীতা শক্তি ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করছে, তাকে উদ্বুদ্ধ করছে এই মুখ্য প্রয়োজন অতিক্রম করেও তা ব্যক্তি নয়, সমষ্টির। তা কেবল বীরের সার্থকতায় নয়, জীবনের পরিপুষ্টির জন্য অপরিহার্য। জীবনের কোণে কোণে যে সংঘাত, অপূর্ণ আবেগ, অপূর্ব ভাব, নৈরাশ্য, হতাশা আর নিরুত্তর প্রশ্ন, নিরুচ্চার আর্তি, তার সমাধান গীতা করেছেন নিজের পথে, মতে, কৌশলে। গীতা এখানেই উত্তরণের কথা শোনায়, ধ্বংসের মুখ থেকে উড্ডীন হওয়ার স্বপ্ন বোনে, রণনীতিজারিত কূটনীতির পাশেই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মজাগরণের পাঠ দেয়। জাগিয়ে তোলে আত্মজিজ্ঞাসা, উন্মুক্ত করে আত্মবীক্ষণের পথ।

আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১০৯: আধুনিক যুগে দাবানলের ফলে বনদহনের সঙ্গে খাণ্ডব বনদহনের সাদৃশ্য আছে কী?

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৯৫: ঝোপ টিকরা

দেখা যাবে, যা কিছু অসার ধারণামাত্র, তার খণ্ডনে গীতা দ্বিধান্বিত নন, শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথে চলেও গীতা এখানে স্বতন্ত্র। বৈরাগ্য, কর্ম, কর্মত্যাগ অথবা নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গে উত্থাপিত হবে সন্ন্যাসের কথা, সঙ্গতভাবেই। কারণ কর্ম করলে ফলের উদ্রেক, ফললিপ্ত হলে জীবনমরণের চক্রে আবর্তন, আবার কর্মত্যাগের অসম্ভাব্যতা যেন এক উভয়সঙ্কট। নিষ্কাম কর্মযোগ সেখানে অনায়াসবোধ্য নয় একেবারেই। তবে আত্মনিয়ন্ত্রণ, আসক্তির হ্রাস বা ত্যাগ, কামহীন জীবনবোধ অনিবার্যভাবেই যার ইঙ্গিত দেবে তা সন্ন্যাস, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ। সন্ন্ন্যাসে তীব্র বৈরাগ্য, জাগতিক কিংবা পারমার্থিক ফলভোগে একান্ত অনিচ্ছার উদ্রেক অনিবার্য। নিরাকাঙ্ক্ষ অহংবোধমুক্ত সেই জীবনশৈলী তখন সন্ন্যাসপদবাচ্য হবে।

আরও পড়ুন:

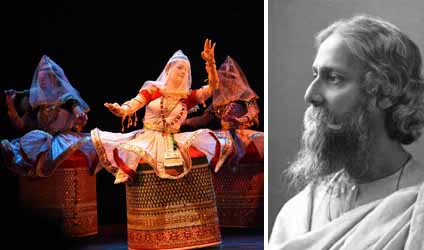

ত্রিপুরা: আজ কাল পরশুর গল্প, পর্ব-৫৫: রবীন্দ্রনাথ, মণিপুরী নৃত্য ও ত্রিপুরা

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫৩: আলাস্কার দক্ষিণে রয়েছে সেই মনোরম গ্লেন হাইওয়ে

লক্ষণীয়, ফলভোগে আকাঙ্ক্ষার অভাব-ই অন্যতম শর্ত এই পথে। গীতাও আকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের উদযাপনের কথা বলবেন। তবে গীতা কর্মের অনুষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেবেন। কিন্তু সন্ন্যাসের ধারণায় যে ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত, তা হল কামনার, আসক্তির ত্যাগ কর্মের ত্যাগ নয়।

তাই গীতার মতে প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করবেন, সেই কর্মানুষ্ঠানে কর্মফলের উদ্রেক নিয়ে তিনি ভাবিত হবেন না, তিনিই প্রকৃত যোগী। আবার যিনি, কর্মের পরিত্যাগ করেই কেবল তাকেই সমগ্র ভাবেন, তিনি সন্ন্যাসী নন, সেভাবেই দৈনন্দিন কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী প্রকৃত যোগী হয়ে উঠতে পারেন না।

তবে? এই নিষ্কাম কর্মযোগ-ই সন্ন্যাস, তা-ই অষ্টাঙ্গ কর্মযোগ। ফলের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি, ভোগলিপ্সার অবসানেই জ্ঞানযোগের প্রকাশ ঘটে।

তাই গীতার মতে প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করবেন, সেই কর্মানুষ্ঠানে কর্মফলের উদ্রেক নিয়ে তিনি ভাবিত হবেন না, তিনিই প্রকৃত যোগী। আবার যিনি, কর্মের পরিত্যাগ করেই কেবল তাকেই সমগ্র ভাবেন, তিনি সন্ন্যাসী নন, সেভাবেই দৈনন্দিন কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী প্রকৃত যোগী হয়ে উঠতে পারেন না।

তবে? এই নিষ্কাম কর্মযোগ-ই সন্ন্যাস, তা-ই অষ্টাঙ্গ কর্মযোগ। ফলের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তি, ভোগলিপ্সার অবসানেই জ্ঞানযোগের প্রকাশ ঘটে।

আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১১০: অন্ধকারে, চুপিসারে

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৬৯: সে এক স্বপ্নের ‘চাওয়া পাওয়া’

কিন্তু, এই তত্ত্বের মূলের বক্তব্যটি কী? যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হবে, সেখানে কর্ম ও আসক্তিহীনতার যুগপত্ অভ্যাস আদৌ পরস্পরবিরোধী নয়। তবে এই তত্ত্বের প্রয়োগের পথে নানা কায়িক, মানসিক বাধা ও বিঘ্ন। কর্মত্যাগ সত্য নয়, সর্বথা ফলহীন কর্ম সত্য নয়, ফলোদয়ের ভয়ে কর্মত্যাগ সত্য নয়, বাহ্যিক সন্ন্যাস সত্য নয়। সত্য হল সংযম, ভারসাম্যের পাঠ, সত্য হল অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ, সত্য হল সামগ্রিক জীবনবোধ, তা-ই উত্তীর্ণ করে, সিদ্ধ করে, শুদ্ধ, বুদ্ধ করে। সন্ন্যাস অশুদ্ধ, বর্জনীয়, ক্ষণিক সুখ কিংবা ভ্রান্তির থেকে মুক্তি। বিহঙ্গ! তোমার ওই চঞ্চল পক্ষ্মযুগল আবৃত করে অচঞ্চল মৌনতার পাঠ এ নয়। তাই ভ্রমগ্রস্ত অর্জুনের জন্য গীতার বাণী ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনীন হয়ে জগতের নশ্বর অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য ধাবমান মানবাত্মার গান হয়ে উঠছে শ্লোকে শ্লোকে।—চলবে।

* ড. অভিষেক ঘোষ (Abhishek Ghosh) সহকারী অধ্যাপক, বাগনান কলেজ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ থেকে স্নাতকস্তরে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। স্নাতকোত্তরের পর ইউজিসি নেট জুনিয়র এবং সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে সাড়ে তিন বছর পূর্ণসময়ের গবেষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। সাম্বপুরাণের সূর্য-সৌরধর্ম নিয়ে গবেষণা করে পিএইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন। আগ্রহের বিষয় ভারতবিদ্যা, পুরাণসাহিত্য, সৌরধর্ম, অভিলেখ, লিপিবিদ্যা, প্রাচ্যদর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব, চিত্রকলা, বাংলার ধ্রুপদী ও আধুনিক সাহিত্যসম্ভার। মৌলিক রসসিক্ত লেখালেখি মূলত: ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন জার্নাল ও সম্পাদিত গ্রন্থে। সাম্প্রতিক অতীতে ডিজিটাল আর্ট প্রদর্শিত হয়েছে আর্ট গ্যালারিতে, বিদেশেও নির্বাচিত হয়েছেন অনলাইন চিত্রপ্রদর্শনীতে। ফেসবুক পেজ, ইন্সটাগ্রামের মাধ্যমে নিয়মিত দর্শকের কাছে পৌঁছে দেন নিজের চিত্রকলা। এখানে একসঙ্গে হাতে তুলে নিয়েছেন কলম ও তুলি। লিখছেন রম্যরচনা, অলংকরণ করছেন একইসঙ্গে।