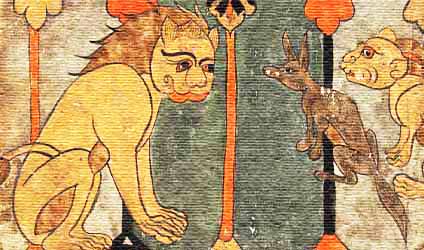

ছবি প্রতীকী। সংগৃহীত।

মিত্রভেদ

২: এক শেয়াল আর দুন্দুভির গল্প

কোনও এক সময়ে গোমায়ু নামে কোনও এক শেয়াল একবার প্রচণ্ড খিদেতে খাবারের খোঁজে এদিক-সেদিক ঘুড়তে ঘুড়তে এক নির্জন যুদ্ধভূমিতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে পড়ে ছিল এক দুন্দুভি। সম্ভবত সেখানে বেশ কিছুকাল আগেই দু’পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে প্রবল কোনও এক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেকালে সৈন্যদের মনের মধ্যে যুদ্ধের মাদকতা তৈরি করবার জন্য কিংবা ঠিক কোন কোন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করতে হবে বা কখন বিপরীত পরিস্থিতিতে পশ্চাদপসারণ করতে হবে — সে-সবের ইঙ্গিত (signal) দেওয়ার জন্য দুন্দুভিধ্বনির ব্যবহার হত। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও কোনও এক পক্ষের দুন্দুভিটি পড়ে ছিল সেই নির্জন যুদ্ধক্ষেত্রে মাঝেই আর দীর্ঘদিন ধরে এমনভাবে পড়ে থাকায় তার চারিদিক দিয়ে গজিয়ে উঠেছিল বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট কয়েকটি লতানো গাছ। দমকা হাওয়ায় সেই লতানো গাছের শক্ত শক্ত ডালগুলোতে দোলা লেগে মাঝে মধ্যেই সেটি বেজে উঠছিল ডিম্ ডিম্ শব্দে। শেয়ালটি সেই দুন্দুভির ধ্বনিটি দূর থেকে শুনে পেয়ে বেশ ভয় পেয়ে গেল। কারণ, এরকম শব্দ তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন শব্দ বনের মাঝে শোনা যায় না — নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু হবে। তাই অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কা করে সে বেশ বিষণ্ণ হয়ে মনে মনে স্থির করল যে এই শব্দকারীর চোখ এড়িয়ে এখান থেকে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল যে এভাবে হঠকারীর মতো একটা শব্দ মাত্র শুনে, পিতৃপিতামহের কাল থেকে যে বনভূমি সে বসবাস করছে, সেটা এভাবে ছেড়ে চলে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ রাজনীতিজ্ঞরাও বলেন —

ভয়ে বা যদি বা হর্ষে সম্প্রাপ্তে যো বিমর্শযেৎ।

কৃত্যং ন কুরুতে বেগান্ন স সন্তাপমাপ্নুযাৎ।। (ঐ, ১১৮)

অর্থাৎ ভয়ে বা আনন্দের মুহূর্তে যে মানুষ বিমর্শ না হয়ে ভালো করে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করেন। সহসা আবেগের বশে কোনও কাজ করেন না, সে ব্যক্তি কখনওই দুঃখভাগী হন না। তাই যেকোনও বিপরীত পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে আবেগ বা ক্রোধের বশে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিয়ে, কিছু সময় নিজেকে সামলে নিয়ে, বুঝে-শুনে যিনি প্রতিক্রিয়া দেন তিনি নিজে কখনও অপদস্ত হন না বা বিপরীত পরিস্থিতির স্বীকার হয় না।

এইসব চিন্তা করে অতি উত্সাহে সেই দুন্দুভির উপরের অংশের চামড়াটা দাঁত দিয়ে কেটে সেটাকে ছিঁড়ে তার ভিতরে প্রবেশ করল গোমায়ু। দুর্ভাগ্যবশত সেই শুকনো চামড়াটি দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে গিয়ে একটা দাঁতও ভেঙ্গে গেল সে শেয়ালটির অথচ সেই দুন্দুভির ভিতরে ঢুকে শুধু কাঠের খোলটুকু দেখে হতাশ হয়ে সে তখন সেই শ্লোকটি বলেছিল—

পূর্বমেব মযা জ্ঞাতং পূর্ণমেতদ্ধি মেদসা।

অনুপ্রবিশ্য বিজ্ঞাতং যাবচ্চর্ম চ দারু চ।। (মিত্রভেদ, ১১৮)

অর্থাৎ চামড়ায় ঢাকা একটা জিনিষের পেটের মধ্যে ঢুকে ভেবেছিলাম যে তার ভিতরটা চর্বিতে ভরা থাকবে; দিব্যি আরাম করে কয়েকদিন খেতে পারবো। কিন্তু তারপর দেখি সেটা একটা চামড়া আর শুকনো কাঠ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২য় কাহিনি সমাপ্ত

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-১৩: স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-বন্ধু সকলের কাছে সব কথা না বললেই শান্তি ও সুস্থিতি বজায় থাকে সংসারে

অজানার সন্ধানে: এক লিটার পেট্রলে গাড়ি ছুটবে ১০০ কিমি! যুগান্তকারী যন্ত্র আবিষ্কার করেও রহস্যজনক ভাবে উধাও হন বিজ্ঞানী ওগলে

দমনক বললেন, হে রাজন! এতে কিন্তু এঁদের আমি কোনও দোষ দেখছি না। “যত স্বামিসদৃসা এব ভবন্তি ভৃত্যাঃ” — সেবক তো তাঁর স্বামীর মতোই হবেন। আপনি নিজে যেখানে ভয় পেয়ে আছেন, আপনার ভৃত্যদের তো সেখানে কোনও দোষ নেই। আপনার আচার ব্যবহারে সে ভয় সেই ভৃত্যদের মনেও যে সঞ্চারিত হচ্ছে সেটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না? রাজনীতিশাস্ত্রে বলে —

অশ্বঃ শস্ত্রং শাস্ত্রং বীণা বাণী নরশ্চ নারী চ।

পুরুষবিশেষং প্রাপ্তা ভবন্ত্যযোগ্যাশ্চ যোগ্যাশ্চ।। (ঐ. ১১৯)

মানেটা হল, ঘোড়া বলুন বা অস্ত্র বলুন সেটি ভালো না খারাপ সে সবটাই নির্ভর করছে যে পুরুষ সেটি ব্যবহার করছে তার উপর। সে যদি অশ্বচালনা বা অস্ত্রনিক্ষেপে পারদর্শী হন; তবে সে ঘোড়া হোক বা অস্ত্র হোক — সবকিছুই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চালনা করতে পারবেন। একই রকমভাবে বললে বলতে হয় শাস্ত্রও তেমনই। যোগ্য মানুষের কাছেই শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। অযোগ্য লোকের হাতে এলে সেই শাস্ত্রের কুতর্কই অস্ত্রে পরিণত হয়, যাকে অবলম্বণ করে দুষ্কৃতিরা লোকসংহারে প্রবৃত্ত হয়। তেমনই বীণা বা বাণী — যোগ্য বাদকের হাতে বীণার ঝঙ্কার হয় অমৃততুল্য। যেমন সুবক্তার কণ্ঠ-নিসৃত বাণীতে ঝড়ে পড়ে অমৃতধারা; কিন্তু সেই বীণা বা বাণী যদি অযোগ্যের হাতে এসে পৌঁছয় তখনই তা বিফল হয়। কারণ বক্তা যদি যথার্থ না হন, তবে সেই বাণীই কুবাণীতে পরিণত হয়। নর এবং নারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই একই রকমের। প্রভু যদি যথার্থ হন, সাহসী হন, তবে তাঁর অধীনস্ত সেবকও তেমনই হবেন। তেমনই যোগ্য পুরুষ বা স্বামীর সাহচর্য পেলে নারীও স্ব স্ব ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারেন।

তাই দমনক বলেন, হে রাজন! এই শব্দটুকু মাত্র শুনে ভয় পাওয়াটা আপনার অন্তত উচিত হয়নি। কারণ রাজা নিজে ভীত হলে রাজকর্মচারীরাও যে ভীত হবেন এইটাই স্বাভাবিক। তাই আপনি পৌরুষকে অবলম্বন করে এখানে অপেক্ষা করুন যতক্ষণ না আমি এই শব্দের বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে এখানে ফিরে না আসছি।

এই দেশ এই মাটি, সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৫: সুন্দরবন নামরহস্য

ইতিহাস কথা কও, কোচবিহারের রাজকাহিনি, পর্ব-১: রাজবাড়ির ইতিকথা—ইতিহাসের অন্তরে ইতিহাস

দমনক তখন বিনম্র কণ্ঠে বললেন, আপনিই বলুন, রাজন! স্বামীর মনোগত ইচ্ছাটা জানতে পেরেও একজন সৎ রাজকর্মচারীর কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা অনুচিত — এ নিয়ে বিচার করাটা কি খুব সঙ্গত হবে? আপনার মনোগত ইচ্ছা হল যাতে কেউ গিয়ে এই শব্দের বিষয়ে অনুসন্ধান করে; তাই এইটা জেনেও আমার মতো একজন রাজকর্মচারীর কি চুপ করে বসে থাকা উচিত? পণ্ডিতরা বলেন —

স্বাম্যাদেশাৎ সুভৃত্যস্য ন ভীঃ সঞ্জায়তে ক্বচিৎ।

প্রবেশেন্মুখমাহেয দুস্তরং বা মহার্ণবম্।। (ঐ, ১২০)

অর্থাৎ যিনি সুযোগ্য রাজসেবক তিনি স্বামীর আদেশ পেয়ে কোথাও যেতে কখনও ভয়-ভীত হন না। এমনকি যদি তাঁকে ভয়ঙ্কর সাপের মুখেও পড়তে হয় বা দুস্তর মহাসমুদ্রেও পাড়ি দিতে হয় — তাহলেও তিনি ভয়ে পিছপা হন না। আর আমার মনে হয় বিজিগীষু রাজা, যিনি ঐশ্বর্যের অভিলাষা রাখেন তাঁরও এইরকম সেবককেই নিযুক্ত করা অনুচিত যিনি রাজাদেশ পাওয়ার পরেও এই কথা চিন্তা করেন যে এই কাজটা আমারা সাধ্য না অসাধ্য। এই রকম রাজকর্মচারী রাজা ও রাজ্যের উন্নতিকে ব্যাহত করেন।

পিঙ্গলক তখন হৃষ্ট হয়ে বললেন, “ভদ্র! যদ্যেবং তদ্গচ্ছ। শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু” — এই যদি তোমার অভিমত হয় তবে যাও, তোমার পথ মঙ্গলময় হোক।

দমনকও রাজাকে প্রণাম নিবেদন করে যেদিক থেকে বর্ধমান বণিকের সেই সঞ্জীবক নামের বৃষটির গর্জন শোনা যাচ্ছিল সে পথে অগ্রসর হল।

দমনক চলে গেলে ভয়ে ব্যাকুল চিত্তে সিংহ পিঙ্গলক তখন চিন্তা করতে বসলেন, এটা হয়তো আমি ঠিক করলাম না। দমনকের যুক্তি শুনে তার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তাকে বিশ্বাস করে মনের সবটুকু অভিপ্রায় তার কাছে প্রকাশ করে ফেলাটা হয়তো উচিত হয়নি। সবচেয়ে উদ্বেগের কথাটা যেটা সেটা হল, এই দমনককে পূর্বে আমি মন্ত্রিত্বপদ থেকে অপসারণ করেছিলাম। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে আবার আমার আর আমার শত্রু — দু’ জনের কাছ থেকেই বেতন নিয়ে “উভয়-বেতনিক” নামক গুপ্তচরের মতন কাজ করে আমার কোনও অনিষ্ট করবে না তো? কূটনীতিজ্ঞরা বলেন —

যে ভবন্তি মহীপস্য সম্মানিতবিমানিতাঃ।

যতন্তে তস্য নাশায কুলীনা অপি সর্বদা।। (ঐ, ১২২)

পঞ্চমে মেলোডি, পর্ব-২০: পঞ্চমের সুর আর কিশোর-আশার অনবদ্য উপস্থাপনা, ‘এক ম্যায় অউর এক তু’ গানটি আজও সুপারহিট

এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-২৮: সাইনাস নাকি কখনওই সারে না?

এইসব কথা চিন্তা করেই পিঙ্গলক সে জায়গা থেকে অন্যত্র এক জায়গায় আত্মগোপন করে দূর থেকে দমনকের আসার পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

ওদিকে দমনকও সঞ্জীবকের কাছে তাকে দেখে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করলো —এ তো সামান্য একটা বৃষ মাত্র। এর সঙ্গে সন্ধি-বিগ্রহ করিয়ে দিলেই পিঙ্গলক সিংহকে আমি হাতের মুঠোয় করে ফেলবো। কারণ রাজনীতিশাস্ত্র বলে যে উচ্চবংশ-মর্যাদা সম্পন্ন মন্ত্রীরা বন্ধুর মতো রাজাকে কোনও পরামর্শ দিলেও রাজারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে কর্ণপাত করেন না, যতক্ষণ না সে নিজে কোনও বিপদে না পড়েন বা নিজের কোনও উদ্দেশ্য নাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই মন্ত্রিরা সব সময়ে এইটাই কামনা করেন যে রাজা যাতে বিপদে পড়েন। কারণ রাজা বিপদে পড়লে তবেই তিনি মন্ত্রীদের কাছে পরামর্শ নেন এবং তাঁদের অধীন হন। আর সে সময়েই মন্ত্রীরা সেই রাজাকে দিয়ে ভালোমন্দ সবরকম কাজ করিয়ে নিতে পারেন। ব্যাপারটাকে কাব্য করে পঞ্চতন্ত্রকার বলেছেন —

যথা নেচ্ছতি নীরোগঃ কদাচিৎ সুচিকিত্সকম্।

তথাপদ্রহিতো রাজা সচিবং নাভিবাঞ্ছতি।। (ঐ, ১২৯)

অর্থাৎ একজন ভালো চিকিত্সককে যেমন একজন সুস্থ ব্যক্তির কোনও প্রয়োজন হন না, তেমনই বিপদে না পড়লে রাজারও একজন মন্ত্রীর পরামর্শের কোনও প্রয়োজন হয় না। তাই মন্ত্রিরা সবসময়ে চান রাজা যেন সর্বদা বিপদের মধ্যেই থাকেন, তবেই তারা নিজেরা রাজাকে দিয়ে তখন নিজেদের মতো করে যাবতীয় শাসনকার্য পরিচালনা করিয়ে নিতে পারেন। নিজেদের মন্ত্রিপদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার জন্যেও রাজার সবসময়ে বিপদে বা অসুবিধায় থাকাটা প্রয়োজন।—চলবে।