ছবি: প্রতীকী। সংগৃহীত।

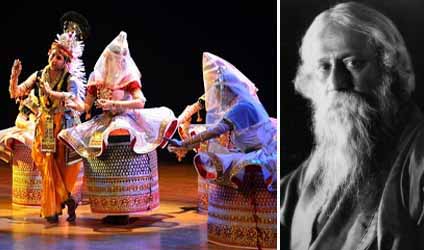

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহ স্পর্শে শান্তিনিকেতনে কয়েকটি বছর কাটিয়েছিলেন নীলেশ্বর। এমন কি, শান্তিনিকেতনের সেদিনের ছাত্রী ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর কাছে নৃত্যের তালিম নিয়েছিলেন। বিভিন্ন সঙ্গীতে মণিপুরী নৃত্য কৌশল সংযোজনেও নীলেশ্বরবাবুর অবদান ছিল। এই কাজে শান্তিদেব ঘোষ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে ‘চিত্রাঙ্গদা’র প্রস্তুতি পর্বে ত্রিপুরা থেকে আরও একজন নৃত্য শিক্ষক শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম বসন্ত সিংহ। রাজ অন্দরের নৃত্য শিক্ষক ছিলেন তিনি। মহারাজা বীরবিক্রমের রাজত্বকালে রাজধানী, বিশেষত রাজবাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠান সমূহে বসন্ত সিংহ সফল ভাবে নৃত্য নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানা যায়।

বসন্ত সিংহ ফিরে আসার পর ত্রিপুরা থেকে অপর একজন নৃত্য শিক্ষক শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম রাজকুমার চন্দ্রজিৎ সিংহ। খাঁটি মণিপুরী শৈলী বজায় রেখেই তিনি নৃত্যের সঙ্গে নিজের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন।শান্তিনিকেতনে চন্দ্রজিৎ যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন।মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর চন্দ্রজিৎকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার অনেক আগেই ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় তাঁর নাচ দেখে খুশি হয়েছিলেন।

আরও পড়ুন:

ত্রিপুরা: আজ কাল পরশুর গল্প, পর্ব-৫৮: ‘চিত্রাঙ্গদা’ নৃত্যনাট্য দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাড়া ফেলেছিল

বৈষম্যের বিরোধ-জবানি, পর্ব-৪৮: রান্নার জ্বালানি নারী স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ?

চন্দ্রজিৎ মাত্র দেড়-দুই বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনেও তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল ছিল কবির সান্নিধ্য তথা শান্তিনিকেতনের নানা ঘটনা। শান্তিনিকেতনের স্মৃতি প্রসঙ্গে ১৯৮৬ সালে আগরতলায় তিনি বলেছিলেন, সপ্তাহে এক-দুই দিন কবি উত্তরায়ন থেকে বের হয়ে আম্রকুঞ্জে বসে অনুশীলন দেখতেন। আলোচনা করতেন মণিপুরী নৃত্য নিয়ে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের নৃত্য রূপ দিতে মণিপুরী রাসের ‘ভঙ্গীপরেং’ মুদ্রাগুলোর সাহায্য নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন চন্দ্রজিৎ।

আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৯৭: পাতি সরালি

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯৬: মা সারদার প্রথম মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন দুর্গাপুরীদেবী

চন্দ্রজিতের সে যুগের ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন নন্দলাল কন্যা যমুনা, আম্বলাল সারাভাইর কন্যা মৃণাল,রবীন্দ্রনাথের পালিত কন্যা নন্দিতা প্রমুখ। এই ভাবে ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন সময়ে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষকরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন। এই গুণীজনেরা রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকে মণিপুরী নৃত্যের প্রসার ঘটিয়েছেন দেশ দেশান্তরে। সবাই প্রত্যক্ষ করেছে মণিপুরী নৃত্যের মাধুর্য।

আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১১২: প্রশাসক রামচন্দ্রের সাফল্য কী আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে সফল প্রশাসকদের আলোর দিশা হতে পারে?

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫৫: সর্বত্র বরফ, কোত্থাও কেউ নেই, একেবারে গা ছমছম করা পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথ আগরতলা ও সিলেটে মণিপুরী নৃত্য-গীত উপভোগ করে মুগ্ধ হয়েছেন। ন্তিনিকেতনের নৃত্য ধারায় মণিপুরী নৃত্য শৈলী সংযোজনে কবি নানা সময়ে ত্রিপুরা থেকে নৃত্য শিক্ষক নিয়ে গেছেন।খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্নটা উঠতে পারে যে, মণিপুরী নৃত্য শিক্ষকের জন্য কবি মণিপুরের বদলে ত্রিপুরার সাহায্য চাইলেন কেন? সে কি রাজপরিবারের সহায়তায় ত্রিপুরা থেকে সহজেই মণিপুরী নৃত্য শিক্ষক পাওয়া যাবে বলে? কবি শিলং গেছেন, গুয়াহাটি গিয়েছেন, সিলেট-কুমিল্লা-আগরতলা সফর করেছেন। কিন্তু মণিপুর যাওয়া হয়নি তাঁর।

আরও পড়ুন:

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৬৯: সে এক স্বপ্নের ‘চাওয়া পাওয়া’

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৭৭: পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যাঁর জীবনের আকাশে কখনও শত্রুতার মেঘ জমেনি

১৩২৬ বঙ্গাব্দে (১৯১৯ সালে) কবি শিলং সফর করেন। সেবারই গুয়াহাটি হয়ে তাঁর মণিপুর যাবার কথা ছিল। ১৯১৯ সালের ৩০ অক্টোবর শিলং থেকে কবি লিখছেন—’কাল আমি শিলং ছেড়ে গৌহাটি যাবো-তারপর সেখান থেকে আমাদের মণিপুর যাবার কথা চলছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কবির আর মণিপুর যাওয়া হয়নি। কবি গুয়াহাটি হয়ে সিলেট যান। তারপর সিলেট থেকে আসেন ত্রিপুরায়। —চলবে।

* ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে পান্নালাল রায় এক সুপরিচিত নাম। ১৯৫৪ সালে ত্রিপুরার কৈলাসহরে জন্ম। প্রায় চার দশক যাবত তিনি নিয়মিত লেখালেখি করছেন। আগরতলা ও কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে ইতিমধ্যে তার ৪০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরা-সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস ভিত্তিক তার বিভিন্ন গ্রন্থ মননশীল পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও সে-সব উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। রাজন্য ত্রিপুরার ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সম্পর্ক, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ব্যতিক্রমী রচনা আবার কখনও স্থানীয় রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ সমূহের বিষয়বস্তু। সহজ সরল গদ্যে জটিল বিষয়ের উপস্থাপনই তাঁর কলমের বৈশিষ্ট্য।