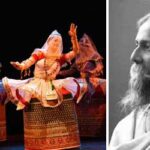

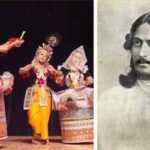

চিত্রাঙ্গদা-র কলাকুশলীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দিল্লি, ১৯৩৬। ছবি: সংগৃহীত।

আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার ক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের এই নৃত্য চর্চার ইতিহাস নিঃসন্দেহে এক অন্যতম আলোচনার বিষয়। ‘বহু’-কে ‘এক’-এর মধ্যে মেলানো যে রবীন্দ্র শিল্প চেতনার মূল লক্ষ্য-তাই প্রতিফলিত হয়েছে শান্তিনিকেতনের নৃত্য ধারায়। কবি শান্তিদেব ঘোষকে দেশ বিদেশের নানা জায়গায় পাঠিয়েছিলেন সেই সব এলাকার নৃত্যকলা রপ্ত করতে। শান্তিদেব নানা অঞ্চলের নৃত্যের নানা ভঙ্গি রপ্ত করেছিলেন। তিনি নানা ধারার নৃত্য শৈলীর মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে।

এ সম্পর্কে শান্তিদেব বলেছেন, “নানা দেশের নৃত্য ধারার চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শান্তিনিকেতনের নাচকে মিশ্রণের দ্বারা সমৃদ্ধ করা। গুরুদেব আমাকে সর্বদাই বলতেন, অন্যখানের নাচ অল্প সময়ের পরিসরে যতটুকু শেখা সম্ভব ততটুকুই শিখে আসতে। বিশেষ করে সব অঞ্চলের নাচের পদ পছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলতেন।” রবীন্দ্রনাথ চাইতেন নানা দেশের শুধু নৃত্য ভঙ্গিটাই যাতে সংগ্রহ করা হয়। তার চেয়ে বেশি কিছু দরকার নেই। কারণ কবির আশঙ্কা ছিল বিদেশের নাচ পুরোপুরি অনুকরণ করলে আমাদের নিজস্ব নাচই হয়তো চাপা পড়ে যেতে পারে।

আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১১০: বনবাসী রামের নিরাসক্ত ভাবমূর্তির অন্তরালে, ভাবি রামরাজ্যের স্রষ্টা দক্ষ প্রশাসক রাম

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯৪: ‘মহেশ্বরের অনন্ত ধৈর্য’

যাইহোক, এক সময় যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশাল শিল্প কর্মে নৃত্যকে গুরুত্বপূর্ণ স্হান দিয়েছিলেন। একের পর এক নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন কবি। ত্রিপুরা থেকে আনা মণিপুরী নৃত্য শিক্ষকদের নৃত্য সংযোজনার কাজে লাগালেন তিনি। নৃত্যগুরুদের অভিজ্ঞতায় জান যায়, অনুশীলন পর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বসে বসে পর্যবেক্ষণ করতেন। ভুল হলে তা শুধরে দিতেন। এমনকি নিজেও সঠিকটা করে দেখাতেন। প্রথম দিকে মণিপুরী নৃত্যের প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য অন্যান্য নৃত্য ধারা শান্তিনিকেতনের নৃত্য চর্চাকে প্রভাবিত করে। নৃত্যনাট্য গুলোতে বিভিন্ন নৃত্য ধারার সংমিশ্রণ ঘটে।

আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৯৭: পাতি সরালি

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১১২: অপারেশন অপহরণ

জীবন সায়াহ্ণে আগরতলায় ঠাকুর নবকুমার সিংহ তাঁর স্বজনদের বলেছিলেন, কবি বারবার কম্পোজিশন দেখতেন। কোনও কোনও সময় তাঁর কম্পোজিশনের খুব প্রশংসা করতেন। আবার কোনো মুদ্রা পছন্দ না হলে কবি নিজেই তা করে দেখাতেন। নৃত্য সংযোজনের সময় নবকুমার প্রথমে গানের পদকে অনুসরন করতেন। কিন্তু কবি গানের অন্তর্নিহিত ভাব অনুসরণ করতে বলতেন। এই ভাবে উৎকর্ষতা আসে নৃত্য সংযোজনে।

আরও পড়ুন:

অসমের আলো অন্ধকার, পর্ব-৪৯: পান-সুপারি ছাড়া অসম্পূর্ণ অসমীয়া খাবারের থালি

পর্ব-১৪: আকাশ এখনও মেঘলা

এবার আসা যাক শান্তিনিকেতনে ত্রিপুরার অপর এক নৃত্য শিক্ষক নীলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কথায়। ‘চিত্রাঙ্গদা’ নৃত্যনাট্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নাম। মণিপুরী নৃত্য শিক্ষক হিসেবে ত্রিপুরার নীলেশ্বরও গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। অবশ্য বুদ্ধিমন্ত কিংবা নবকুমারের মতো নীলেশ্বর কিন্তু রাজপরিবারের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনে যাননি। সেখানে তিনি কাজের সুযোগ পেয়েছিলেন কবিগুরুর ব্যক্তিগত সচিব অনিল চন্দের মাধ্যমে।

আরও পড়ুন:

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৬৯: সে এক স্বপ্নের ‘চাওয়া পাওয়া’

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৭৭: পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যাঁর জীবনের আকাশে কখনও শত্রুতার মেঘ জমেনি

১৯৩৬ সালে ‘চিত্রাঙ্গদা’ নৃত্যনাট্য দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সাড়া ফেলেছিল। ‘চিত্রাঙ্গদা’র শিল্পীদের মধ্যে নীলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। ১৯৩৫ সালে নীলেশ্বরবাবু শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। তবে তারও আগে রয়েছে এক পশ্চাৎপট। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সিলেট পরিদর্শন কালে রবীন্দ্রনাথ সেখানে মণিপুরী রাখাল নাচ উপভোগ করেছিলেন। এই নাচের অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন নীলেশ্বর। সেখানেই কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। কবি খুশি হন নাচ দেখে। নগদ পাঁচ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেন নীলেশ্বরকে। নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’র নাচের ব্যাপারে এক বিশেষ ভূমিকা ছিল তাঁর। —চলবে।

* ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে পান্নালাল রায় এক সুপরিচিত নাম। ১৯৫৪ সালে ত্রিপুরার কৈলাসহরে জন্ম। প্রায় চার দশক যাবত তিনি নিয়মিত লেখালেখি করছেন। আগরতলা ও কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে ইতিমধ্যে তার ৪০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরা-সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস ভিত্তিক তার বিভিন্ন গ্রন্থ মননশীল পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও সে-সব উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। রাজন্য ত্রিপুরার ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সম্পর্ক, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ব্যতিক্রমী রচনা আবার কখনও স্থানীয় রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ সমূহের বিষয়বস্তু। সহজ সরল গদ্যে জটিল বিষয়ের উপস্থাপনই তাঁর কলমের বৈশিষ্ট্য।