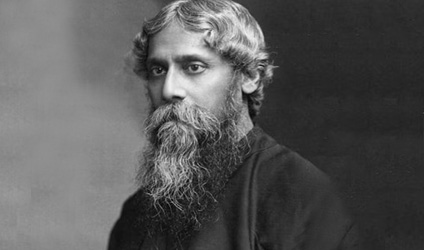

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

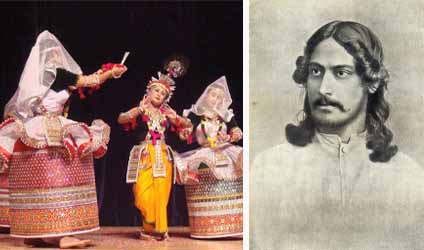

বুদ্ধিমন্তের সময়ে শান্তিনিকেতনের নৃত্য চর্চার সূচনা পর্বে অনুশীলনের প্রক্রিয়া খুবই কঠিন ছিল। শিক্ষার্থীরা যাতে কুঁজো হয়ে না পড়ে তার জন্য তাদের পিঠের সঙ্গে কাঠি বেঁধে খাড়া রাখার চেষ্টা হতো। শিক্ষার্থীরা যাতে গন্ডির বাইরে চলে না যান সে জন্য চারদিকে সীমানা তৈরি করা হতো। প্রথম দিকে শান্তিনিকেতনে শুধু ছেলেদের মধ্যেই নৃত্য চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। কবি মেয়েদের মধ্যেও নৃত্য চর্চা শুরু করার জন্য বুদ্ধিমন্তের স্ত্রীকেও শান্তিনিকেতনে পাঠাবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজাকে অনুরোধ করেছিলেন।

বুদ্ধিমন্ত অল্প কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে নৃত্য চর্চার সূচনা পর্বে তাঁর ভূমিকা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। বুদ্ধিমন্ত ফিরে যাবার কয়েক বছর পর রবীন্দ্রনাথ আবার শান্তিনিকেতনের জন্য ত্রিপুরা থেকে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষক চেয়ে পাঠান। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর এবার নিজবাড়ির নৃত্য শিক্ষক নবকুমারকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিলেন। ‘নটীর পূজা’ ও ‘শাপমোচন’-এ নৃত্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। বুদ্ধিমন্তের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটলেও সম্ভবত তার পূর্ণতা লাভ করে নবকুমারের সময়ে। কবির কল্পনা আর নবকুমারের উদ্যম মিলে সেদিন এক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গিয়েছিল।

আরও পড়ুন:

ত্রিপুরা: আজ কাল পরশুর গল্প, পর্ব-৫৬: সিলেটে দেখা মণিপুরী নাচ কবির নৃত্য ভাবনাকে উস্কে দিয়েছিল

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯৩: মা সারদার সঙ্গে সরলাদেবীর কাশীভ্রমণ

রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নবকুমার ছিলেন মণিপুরী নৃত্যগুরু জিতেন্দ্রজিতের সুযোগ্য শিষ্য। জন্মসূত্রেই তিনি নৃত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। পিতা মাখন সিং ঠাকুরের পিসিমা রাজেশ্বরী দেবী ছিলেন বীরচন্দ্র মাণিক্যের মহারানি। উল্লেখ্য, রাজেশ্বরী দেবীর পুত্র হলেন রাধাকিশোর মাণিক্য। যাইহোক, নবকুমারের পিতা মাখন সিং ঠাকুর সে যুগে নৃত্য গীতের অন্যতম ওঝা বা ওস্তাদ ছিলেন। নবকুমার শৈশব থেকেই এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বড় হয়ে ওঠেন। কিশোর অবস্থাতেই তাঁর নৃত্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কালক্রমে তিনি এক কুশলী নৃত্যশিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য শান্তিনিকেতনে যোগদান করে তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে পরিপূর্ণ ভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন।

আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৯৬: পরাগপাখি

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১১১: বিপদ যখন আসে

১৩৪১ বঙ্গাব্দে (১৯৩৪ ইং) রবীন্দ্রনাথ ‘শাপমোচন’ নিয়ে সদলবলে সিংহল সফর করেন। ঠাকুর নবকুমার সিংহও তখন এই দলে ছিলেন। সিংহলে ‘শাপমোচন’-এর নৃত্যানুষ্ঠান ব্যাপক প্রশংসা পায়। ‘শাপমোচন’ নিয়ে সিংহল যাত্রা সম্পর্কে ঠাকুর নবকুমার তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “শাপমোচন বইটির নৃত্যনাট্য রূপায়নের দায়িত্ব পড়িল আমার উপর। সঙ্গীত সংস্হাপনার ভার নিলেন পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী।…মাস দেড়েক কাল আমরা কলম্বোর বিভিন্ন জায়গায় বেড়াইলাম। প্রায় সব জায়গাতেই ‘শাপমোচন’ অভিনয় ও চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল।…অবাক বিস্ময়ে সিংহলীরা ভারতীয় চিত্রকলা, সঙ্গীত ও অভিনয় দক্ষতা লক্ষ্য করিল। তাহারা মুগ্ধ হইয়া গেল।…”

আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১০৯: আধুনিক যুগে দাবানলের ফলে বনদহনের সঙ্গে খাণ্ডব বনদহনের সাদৃশ্য আছে কী?

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫৪: গ্রীষ্মকালে আলাস্কা সত্যিই অচেনা এক দেশ

নবকুমার সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, “এই নবকুমারের শান্তিনিকেতনে আগমন একটি বিশেষ ঘটনাই বলিব। কারণ এই নবকুমার হইতে শান্তিনিকেতনে নৃত্য নবরূপ পরিগ্রহ করিল। এতদিন পর যথার্থ নৃত্য শিক্ষক আসিল।” রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে নবকুমারের নৃত্য সংযোজনা সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন, “…গুরুদেবের গানের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র নৃত্য প্রথা নবকুমারের শিক্ষকতায় নটীর পূজার অভিনয় থেকে শান্তিনিকেতনে প্রথম প্রবর্তিত হয়।” শান্তিদেবের মতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মূল ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাঁটি মণিপুরী কৌশল সংযোজন করে নবকুমার নৃত্য পরিবেশন করেন। এতে নৃত্যে এক বৈচিত্র্য আসে। পূর্বে এমনটা হয়নি। এতে করে নাচের এক নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল।

আরও পড়ুন:

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৬৯: সে এক স্বপ্নের ‘চাওয়া পাওয়া’

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৭৬: পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যাঁর জীবনের আকাশে কখনও শত্রুতার মেঘ জমেনি

বিশ-ত্রিশের দশকে শান্তিনিকেতনে নবকুমার ছাড়াও আরও যে ক’জন মণিপুরী নৃত্যগুরু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তারা হলেন আতম্বা সিংহ, রাজকুমার সেগ্নারিক সিংহ, নীলেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রথম দিকে শুধু মণিপুরী ধারা শান্তিনিকেতনের নৃত্য চর্চাকে প্রভাবিত করলেও পরে ভারতনাট্যম, কথাকলি, গুজরাতি, গরবা, বাউল, সিংহলি ক্যান্টিন প্রভৃতি দেশ বিদেশের নানা নৃত্যধারার ছোঁয়া লাগে। ঘটে নানা অঞ্চলের নৃত্য ধারার মিশ্রণ। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকলার উজ্জীবনে বিভিন্ন নৃত্য ধারার সংমিশ্রণে যে সঞ্জীবনী সুধা প্রয়োগ করেছিলেন তা আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

গবেষকরা বলেছেন, ভারতীয় নৃত্যের মর্মে পৌঁছতে পেরেছিলেন বলেই কবি নৃত্য ধারাকে নতুন এক পথে চালিত করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় নৃত্য ধারার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল বিদেশি নৃত্যকলাও। ‘রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য’ গ্রন্হে শান্তিনিকেতনের নৃত্য ধারা সম্পর্কে প্রণয়কুমার কুণ্ডু বলেছেন, “শান্তিনিকেতনের নৃত্য ধারায় প্রচলিত কোনও পদ্ধতিকেই হুবহু মেনে চলার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নেই, বরং তার মূল কথা হল নানা রীতির মিশ্রণে একটি যৌগিক বা স্বতন্ত্র প্রকৃতির নৃত্য ধারা সৃষ্টি করা।…”—চলবে।

গবেষকরা বলেছেন, ভারতীয় নৃত্যের মর্মে পৌঁছতে পেরেছিলেন বলেই কবি নৃত্য ধারাকে নতুন এক পথে চালিত করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় নৃত্য ধারার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল বিদেশি নৃত্যকলাও। ‘রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য’ গ্রন্হে শান্তিনিকেতনের নৃত্য ধারা সম্পর্কে প্রণয়কুমার কুণ্ডু বলেছেন, “শান্তিনিকেতনের নৃত্য ধারায় প্রচলিত কোনও পদ্ধতিকেই হুবহু মেনে চলার রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নেই, বরং তার মূল কথা হল নানা রীতির মিশ্রণে একটি যৌগিক বা স্বতন্ত্র প্রকৃতির নৃত্য ধারা সৃষ্টি করা।…”—চলবে।

* ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে পান্নালাল রায় এক সুপরিচিত নাম। ১৯৫৪ সালে ত্রিপুরার কৈলাসহরে জন্ম। প্রায় চার দশক যাবত তিনি নিয়মিত লেখালেখি করছেন। আগরতলা ও কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে ইতিমধ্যে তার ৪০টিরও বেশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরা-সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস ভিত্তিক তার বিভিন্ন গ্রন্থ মননশীল পাঠকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও সে-সব উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। রাজন্য ত্রিপুরার ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সম্পর্ক, লোকসংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত ব্যতিক্রমী রচনা আবার কখনও স্থানীয় রাজনৈতিক ইতিহাস ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থ সমূহের বিষয়বস্তু। সহজ সরল গদ্যে জটিল বিষয়ের উপস্থাপনই তাঁর কলমের বৈশিষ্ট্য।