(বাঁদিকে) সুন্দরবনে বাস্তুতান্ত্রিক পর্যায়ক্রম। (ডান দিকে) গিরা শাক। ছবি: সংগৃহীত।

ম্যানগ্রোভ বলতে বোঝায় সেই সব উদ্ভিদ যারা সমুদ্র উপকূলবর্তী লবণাক্ত অঞ্চলে জন্মায়। তবে এদের মধ্যে যে সব উদ্ভিদ কেবল লবণাক্ত এলাকাতে জোয়ারের ঊর্ধ্বসীমা ও ভাটার নিম্নসীমার মধ্যে জন্মায়, অন্য কোনও পরিবেশে জন্মায় না তারা হল প্রকৃত ম্যানগ্রোভ। আর এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যারা লবণাক্ত অঞ্চলে জোয়ারের ঊর্ধ্বসীমা ও ভাটার নিম্নসীমার মধ্যে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে উপকূল থেকে দূরে যেখানে নোনা জল পৌঁছয় না এমন পরিবেশেও স্বাভাবিকভাবে জন্মায় তারা হল ম্যানগ্রোভ-সহযোগী।

ম্যানগ্রোভ বলতে বোঝায় সেই সব উদ্ভিদ যারা সমুদ্র উপকূলবর্তী লবণাক্ত অঞ্চলে জন্মায়। তবে এদের মধ্যে যে সব উদ্ভিদ কেবল লবণাক্ত এলাকাতে জোয়ারের ঊর্ধ্বসীমা ও ভাটার নিম্নসীমার মধ্যে জন্মায়, অন্য কোনও পরিবেশে জন্মায় না তারা হল প্রকৃত ম্যানগ্রোভ। আর এমন অনেক উদ্ভিদ আছে যারা লবণাক্ত অঞ্চলে জোয়ারের ঊর্ধ্বসীমা ও ভাটার নিম্নসীমার মধ্যে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে উপকূল থেকে দূরে যেখানে নোনা জল পৌঁছয় না এমন পরিবেশেও স্বাভাবিকভাবে জন্মায় তারা হল ম্যানগ্রোভ-সহযোগী।

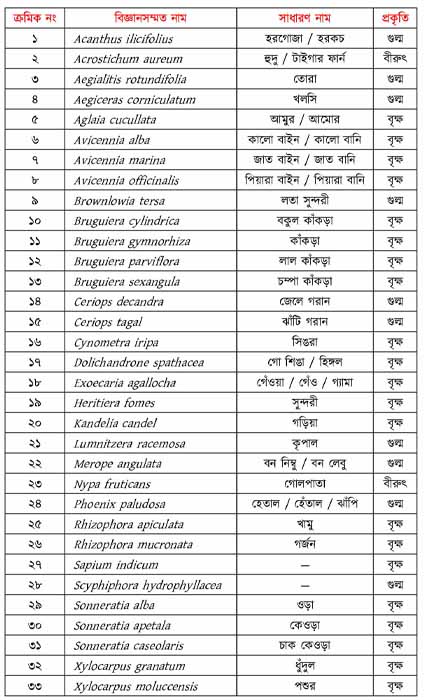

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৮০টি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের প্রজাতি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৫০-৬০টি প্রজাতি ম্যানগ্রোভ অরণ্য গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। ২০১১ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র (সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবনে প্রকৃত ম্যানগ্রোভ প্রজাতির সংখ্যা ৩৪ এবং সহযোগী ম্যানগ্রোভের সংখ্যা ৪০। আবার “Mangroves of the Sundarbans, India – A pictorial Guide” (লেখক: ড. দেবব্রত মাইতি, ড. মানসী মণ্ডল, মৃন্ময় মিদ্যা, জয়ন্ত ঘোষ ও অধ্যাপক গৌরগোপাল মাইতি) থেকে জানা যাচ্ছে যে ভারতীয় সুন্দরবন অংশে ৩৩টি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ প্রজাতি রয়েছে। সেই ৩৩টি প্রজাতি হল:

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৮০টি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের প্রজাতি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৫০-৬০টি প্রজাতি ম্যানগ্রোভ অরণ্য গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা নেয়। ২০১১ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র (সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবনে প্রকৃত ম্যানগ্রোভ প্রজাতির সংখ্যা ৩৪ এবং সহযোগী ম্যানগ্রোভের সংখ্যা ৪০। আবার “Mangroves of the Sundarbans, India – A pictorial Guide” (লেখক: ড. দেবব্রত মাইতি, ড. মানসী মণ্ডল, মৃন্ময় মিদ্যা, জয়ন্ত ঘোষ ও অধ্যাপক গৌরগোপাল মাইতি) থেকে জানা যাচ্ছে যে ভারতীয় সুন্দরবন অংশে ৩৩টি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ প্রজাতি রয়েছে। সেই ৩৩টি প্রজাতি হল:

প্রকৃত ম্যানগ্রোভের সহযোগী প্রজাতি হিসেবে সুন্দরবন অঞ্চলে যেসব উদ্ভিদ দেখা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হল কেয়া গাছ, সুলতান চাঁপা, বাবুর, বন জুঁই বা বন ঝাঁপি, চাঁদি বা চুলিয়া কাঁটা, কালিয়া লতা বা নোয়া লতা, পান লতা, দুধিলতা, বোলা, মধুফল, উকড়ি বেগুন বা আনকুরি, ঝাউ, হাবল বা হাবলি বা পরশ-পিপুল, নিশিন্দা, রাম বান বা বান ভস্ম ইত্যাদি। এদের মধ্যে সুলতান চাঁপা, বাবুর, ঝাউ ও হাবল হল বৃক্ষ। কেয়া, বন জুঁই, চাঁদি, বোলা, মধুফল, উকড়ি বেগুন, নিশিন্দা ও রাম বান হল গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ভেজা ও লবণাক্ত জায়গায় জন্মানো বিরুৎ জাতীয় ম্যানগ্রোভ-সহযোগী উদ্ভিদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল সুখদর্শন, কেরালি, নোনা হাতিশুঁড়, ধানি ঘাস, গিরিয়া শাক, মালঞ্চ শাক ইত্যাদি।

আরও পড়ুন:

এই দেশ এই মাটি, সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৪৪: সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৫৪: সে যেন অন্য এক ‘পূনর্মিলন’

উল্লেখ্য, সুন্দরবনে ঝাউ আর মালঞ্চ শাক হল ‘উড়ে এসে জুড়ে বসা’ উদ্ভিদ, অর্থাৎ সুন্দরবনের স্বাভাবিক উদ্ভিদ নয়, বাইরে থেকে কখনও এসে এলাকায় অভিযোজিত হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অবশ্য এমন আরও কয়েকটি ‘উড়ে এসে জুড়ে বসা’ উদ্ভিদ বা অনুপ্রবেশকারী উদ্ভিদ (Invasive plant species)-এর খোঁজ মিলেছে। এ ছাড়াও সুন্দরবনে কিছু পরজীবী উদ্ভিদ জন্মায়। এরা প্রকৃত ম্যানগ্রোভের উপর জন্মায় এবং তার পোষক উদ্ভিদের কাছ থেকে কিছুটা পুষ্টি সংগ্রহ করে। পরজীবী উদ্ভিদের মধ্যে অন্যতম হলো বড়মন্দা (Viscum orientale)। এই বড়মন্দা উদ্ভিদ গেঁওয়া গাছের ওপরে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এছাড়াও রয়েছে প্রায় ১৫০ প্রজাতির শ্যাওলা, ১৬৩ প্রজাতির ছত্রাক ও ৩২ প্রজাতির লাইকেন। সুন্দরবনে পাওয়া যায় ১০টি প্রজাতির অর্কিডও।

(বাঁদিকে) জাদু পালং। (ডানদিকে) নোনা শাক। ছবি: সংগৃহীত।

সুন্দরবনে গাছগাছালির বিন্যাসে এক অসাধারণ স্তরবিন্যাস দেখা যায়। মোহনার কাছাকাছি নদীর বুকে যখন চর জেগে ওঠে সেখানে সবার আগে বসতি তৈরি করে শ্যাওলার দল। সূত্রাকার শ্যাওলারা চরের কাদার উপর পুরু স্তর তৈরি করে ফেলে। এর ফলে সেখানে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ জন্মানোর অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রথমে আসে ধানি ঘাসের দল। এরা চরের যে-দিকটা সমুদ্রের দিকে সেই দিকে জন্মাতে শুরু করে। ধানি ঘাস (Porteresia coarctata) দেখতে অনেকটা ধান গাছের মতো। এই কারণেই এর নাম ধানি। আর সত্যিই এই ঘাস ধান গাছের নিকটাত্মীয়। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। তখন সুন্দরবনের মানুষের অন্যতম জীবিকা ছিল গবাদি পশু পালন। যাদের বাড়ি নদীর কাছাকাছি তাদের দেখতাম গবাদি পশুকে খাওয়ানোর জন্য চরে ধানি ঘাস কাটতে যেত। অনেকে ভাটার সময় হেঁটে চরে চলে যেত। কেউ কেউ ডিঙি নৌকো নিয়ে গিয়ে নৌকো বোঝাই করে কেটে আনত। লোকে বলত, এই ঘাস খাওয়ালে গাভী বেশি দুধ দেয়। জঙ্গলে থাকা হরিণের খুব প্রিয় খাবার এই ধানি ঘাস। এখন সুন্দরবনের বসতি অঞ্চলে গবাদি পশুপালন খুব কমে গেছে। তাছাড়া কৃত্রিম গোখাদ্য খুব জনপ্রিয় হওয়ায় ধানি ঘাস কাটতে আর কেউ যায় না।

আরও পড়ুন:

দশভুজা, সরস্বতীর লীলাকমল, পর্ব-২০: মানকুমারী বসু—সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল রত্ন!

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-৫৯: মহাভারতের বিচিত্র কাহিনিগুলিতে আছে মৃত্যুজয়ের অভয়বাণী

ধানি ঘাসের স্তরে জন্মায় আরো কিছু গাছ যাদের মধ্যে অন্যতম হল পেয়ারা বাইন বা বানি গাছ, নল বা নলখাগড়া আর জাদু পালং। বাইন বা বানি গাছ নিয়ে পরে আলোচনা করব। কিন্তু এই মুহূর্তে নলখাগড়া আর জাদু পালং-এর কথা মনে পড়ছে। নলখাগড়া (Phragmites karka) এখনও সুন্দরবনের বসতি এলাকায় জলাশয়ের পাড়ে বা নীচু অনাবাদী জমিতে দেখা যায়। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ হলেও বেশ লম্বা—প্রায় ১০-১৫ ফুট। দিব্যি লুকিয়ে পড়া যায় নলখাগড়ার বনে।

শেয়াল আর খাটাসদের নলখাগড়ার ঝোপের ভিতর থেকে ডাকতে শুনতাম। এর পাতার কিনারা খুব ধারালো। আমার অনেকবার আঙুল কেটেছে নলখাগড়ার গাছ ভাঙতে গিয়ে। আমি ছোটোবেলায় শুকনো নলখাগড়ার কান্ডের টুকরো দিয়ে ছিপের ফাৎনা তৈরি করতাম। আমার বাবা নলখাগড়ার শুকনো কান্ড দিয়ে জল বের করার নালার মুখে বসানোর ‘পাটা’ তৈরি করত। আর জাদু পালং (Sesuvium portulacastrum) সমুদ্র বা নদীর তীরে বালিয়াড়ির উপর সবার আগে জন্মায়। নরম ও রসালো কান্ডের লতানে গাছ। এর পাতাও রসালো। বালিয়াড়িকে পাকাপোক্ত করতে এর জুড়ি নেই। শাক হিসেবে জাদু পালং খাওয়া হয়। নোনতা স্বাদ। গ্রামের মহিলা সবজি বিক্রেতারা মাঝে মাঝে এই শাক আঁটি বেঁধে এনে ফুটপাতে বসে এখনও বিক্রি করে।

শেয়াল আর খাটাসদের নলখাগড়ার ঝোপের ভিতর থেকে ডাকতে শুনতাম। এর পাতার কিনারা খুব ধারালো। আমার অনেকবার আঙুল কেটেছে নলখাগড়ার গাছ ভাঙতে গিয়ে। আমি ছোটোবেলায় শুকনো নলখাগড়ার কান্ডের টুকরো দিয়ে ছিপের ফাৎনা তৈরি করতাম। আমার বাবা নলখাগড়ার শুকনো কান্ড দিয়ে জল বের করার নালার মুখে বসানোর ‘পাটা’ তৈরি করত। আর জাদু পালং (Sesuvium portulacastrum) সমুদ্র বা নদীর তীরে বালিয়াড়ির উপর সবার আগে জন্মায়। নরম ও রসালো কান্ডের লতানে গাছ। এর পাতাও রসালো। বালিয়াড়িকে পাকাপোক্ত করতে এর জুড়ি নেই। শাক হিসেবে জাদু পালং খাওয়া হয়। নোনতা স্বাদ। গ্রামের মহিলা সবজি বিক্রেতারা মাঝে মাঝে এই শাক আঁটি বেঁধে এনে ফুটপাতে বসে এখনও বিক্রি করে।

ধানি ঘাস। ছবি: সংগৃহীত।

এর পর জলের দিক থেকে ডাঙার দিকে দ্বিতীয় স্তরে যেসব উদ্ভিদ দেখা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হল হরগোজা, খলসে, কালো বাইন, জাত বাইন আর কেওড়া। তৃতীয় স্তরে বেশি জন্মায় কাঁকড়া আর জেলে গরান গাছ। তবে এই স্তরে একপ্রকার ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায় যার পাতা এত ছোটো যে আছে কিনা বোঝা মুশকিল। এর কাণ্ড সবুজ, রসালো ও নলাকার। এই উদ্ভিদ কেউ খায় না বলেই জানি। তবে গবাদি পশুকে খাওয়ানো হয়। অনেকে একে নোনা শাক বলে, বিজ্ঞানসম্মত নাম স্যালিকর্নিয়া ব্র্যাকিয়াটা (Salicornia brachiata)।

তবে সম্প্রতি ভারতের গবেষকরা এই উদ্ভিদ থেকে ‘উদ্ভিজ্জ লবণ’ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যাতে সোডিয়ামের পরিমাণ খুব কম। ‘সালোনি’ সামে এই লবণ বাজারজাত হয়েছে। চতুর্থ স্তরে থাকে সুন্দরী, পশুর ও ধুঁধুলের রাজত্ব। আর পঞ্চম স্তরে গরান, গেঁওয়া, হেতাল ও গোলপাতার সাথে জন্মায় গিরা শাক।

তবে সম্প্রতি ভারতের গবেষকরা এই উদ্ভিদ থেকে ‘উদ্ভিজ্জ লবণ’ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যাতে সোডিয়ামের পরিমাণ খুব কম। ‘সালোনি’ সামে এই লবণ বাজারজাত হয়েছে। চতুর্থ স্তরে থাকে সুন্দরী, পশুর ও ধুঁধুলের রাজত্ব। আর পঞ্চম স্তরে গরান, গেঁওয়া, হেতাল ও গোলপাতার সাথে জন্মায় গিরা শাক।

আরও পড়ুন:

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৭১: ইংরেজের চোখে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ‘দাগী আসামী’

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-৬২: দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার ফোনের ওপারে

এখানে গিরা শাকের কথা একটু সবিস্তারে না বললেই নয়। অনেকে একে বলে গিরিয়া শাক (Suaeda maritima)। দারিদ্র্যপীড়িত সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের একসময় অন্যতম সব্জি ছিল এই বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। নদী তীরবর্তী এলাকার কিছু মানুষ এখনও এই শাক রান্না করে খায়। ধানি ঘাস আর গিরা শাক একই এলাকায় জন্মায়। তাই যারা ধানি ঘাস কাটতে যেত তারা খাওয়ার জন্য গিরা শাকও সংগ্রহ করে আনত।

গিরা শাকের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল—এই শাক সকালে সংগ্রহ করলে তার স্বাদ হয় টক, আর বিকেলে সংগ্রহ করলে তার স্বাদ হয় নোনতা। এর কারণ এই উদ্ভিদ মরু অঞ্চলের উদ্ভিদের মতো রাত্রিবেলা বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করে তা পাতার কোশে অ্যাসিড হিসেবে সঞ্চয় করে। তাই সকালে সংগৃহীত শাকের স্বাদ হয় টক। দিনের বেলা ওই অ্যাসিডকে ভেঙে কার্বন ডাই অক্সাইডকে মুক্ত করে ও তা দিয়ে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি করে। খাবার তৈরির জন্য জল সংগ্রহ করতে হয়। বলাবাহুল্য, জলে লবণের মাত্রা থাকে বেশি। তাই বিকেলে শাকের স্বাদ হয় নোনতা।

গিরা শাকের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল—এই শাক সকালে সংগ্রহ করলে তার স্বাদ হয় টক, আর বিকেলে সংগ্রহ করলে তার স্বাদ হয় নোনতা। এর কারণ এই উদ্ভিদ মরু অঞ্চলের উদ্ভিদের মতো রাত্রিবেলা বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করে তা পাতার কোশে অ্যাসিড হিসেবে সঞ্চয় করে। তাই সকালে সংগৃহীত শাকের স্বাদ হয় টক। দিনের বেলা ওই অ্যাসিডকে ভেঙে কার্বন ডাই অক্সাইডকে মুক্ত করে ও তা দিয়ে সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাদ্য তৈরি করে। খাবার তৈরির জন্য জল সংগ্রহ করতে হয়। বলাবাহুল্য, জলে লবণের মাত্রা থাকে বেশি। তাই বিকেলে শাকের স্বাদ হয় নোনতা।

(বাঁদিকে) নলখাগড়া। (ডানদিকে) গেঁওয়া গাছে জন্মানো পরজীবী উদ্ভিদ বড়মন্দা। ছবি: সংগৃহীত।

সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের এই স্তরবিন্যাস অঞ্চলভেদে এক একরকম। সুন্দরবনের পশ্চিমাংশের সঙ্গে পূর্বাংশের অনেক পার্থক্য দেখা যায়। আবার সমুদ্র-মুখে যেসব উদ্ভিদ জন্মায়, বিপরীত দিকে অন্য উদ্ভিদ থাকে। এই স্তরবিন্যাস লবণাক্ততা ও জোয়ার-ভাটার সীমানার উপর নির্ভর করে। কিন্তু নদী-বাঁধ দিয়ে দ্বীপকে ঘিরতে গিয়ে, মাছের ভেড়ি তৈরি করতে গিয়ে কিংবা নদীর তীরে মীন ধরতে গিয়ে যে পরিমাণ ম্যানগ্রোভ–চারা ধ্বংস হচ্ছে ও হয়েছে তাতে মনুষ্য-বসতিযুক্ত দ্বীপগুলিতে ম্যানগ্রোভের এই স্বাভাবিক স্তরবিন্যাস ভয়ানকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। এই স্তরবিন্যাস প্রাকৃতিকভাবেই দ্বীপভূমিকে রক্ষা করতে সক্ষম। এটা আমরা যতদিন না বুঝবো ততদিন কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও সুন্দরবনকে রক্ষা করা যাবে না। —চলবে।

* সৌম্যকান্তি জানা। সুন্দরবনের ভূমিপুত্র। নিবাস কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পেশা শিক্ষকতা। নেশা লেখালেখি ও সংস্কৃতি চর্চা। জনবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য ‘দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ২০১৬ সালে ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড’ এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান লেখক হিসেবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২০১৭ সালে ‘অমলেশচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি সম্মান’ প্রদান করে সম্মানিত করেছে।