(বাঁদিকে) বাসায় ছানাদের খাওয়াচ্ছে পরাগপাখি। (মাঝখানে) বাসা বানানোয় ব্যস্ত পরাগপাখি। (ডান দিকে) পরাগপাখির ফলভক্ষণ। ছবি: সংগৃহীত।

আমাদের গ্রামের বাড়ির বাস্তুতে যেখানে সেখানে কেঁউ গাছ জঙ্গলের মতো জন্মাত, বিশেষ করে আমাদের বাস্তুর পশ্চিম দিকে যেখানটায় হলুদ, আমাদা ইত্যাদি চাষ করা হত। যতই উপড়ে দেওয়া হোক বর্ষাকাল এলেই রীতিমতো জঙ্গল হয়ে যেত কেঁউ গাছের। আর বাঁশবাগান জুড়েও যেখানে সেখানে ছিল কেঁউ গাছের ঝোপ। পূর্ব দিকের পুকুর পাড়ে কলাবাগানের মাঝে মাঝেও ছিল প্রচুর কেঁউ গাছ। কেঁউ গাছের ফুলগুলো ভারী সুন্দর। গাছের আগায় পুষ্পমঞ্জরী আকারে থোকা হয়ে ফোটে। লাল বৃতিযুক্ত ধবধবে সাদা ফুল। ফুলগুলো শুকিয়ে গেলে বৃতিসহ পুষ্পমঞ্জরীটা থেকে যায়। তারপর সেই মঞ্জরীতে ছোট ছোট ফলের মধ্যে তৈরি হয় কালো রঙের বীজ। শীতকালে গাছের পাতাগুলো যখন শুকিয়ে যেত তখন মাটির উপরে খাড়া হয়ে থাকত সরু সরু কান্ড আর তার আগায় শুকনো ফলের গোছা। ঠিক সেই সময় শুকনো কেঁউ গাছের ঝোপের মধ্যে থেকে অনবরত মৃদু সুরে ‘চিইইই চিইইইই’ শব্দ শোনা যেত। ছোটবেলা থেকেই আমি কেঁউ গাছের ঝোপে কোন পাখি ডাকে তা দেখতে যেতাম। দেখতাম এক ধরনের খুব ছোট্ট ছোট্ট পাখি ঝোপের মধ্যে একটা কেঁউ গাছ থেকে আরেকটা কেঁউ গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অসম্ভব চঞ্চল। প্রতি সেকেন্ডে মনে হয় জায়গা বদল করে। আর অনর্গল ঘাড় ঘুরিয়ে ডাঁয়ে বাঁয়ে, উপরে নিচে দেখে।

আবার এই একই পাখিকে প্রায়শই দেখতে পেতাম খালের ধারে গেঁওয়া গাছে। সেখানেও একইভাবে ‘চিইইই চিইইই’ করতে করতে লাফাত। বাড়ির সামনে ছিল একটা আতা গাছ, আর বড় পুকুরের উত্তর পাড়ে ছিল একটা বিরাট সবেদা গাছ। পেয়ারা গাছও ছিল অনেকগুলো। সেইসব গাছে ফল পাকলে এদের আনাগোনা যেত বেড়ে। অনেকবার দেখেছি পাকা আতা, সবেদা বা পেয়ারার মধ্যে সূচালো চঞ্চু ঢুকিয়ে ফল খেতে। একবার এক দৃশ্য দেখে রীতিমতো চোখ কপালে উঠে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল! দেখি, পাকা সবেদা খেতে খেতে প্রায় পুরো শরীরটাকেই সবেদার ভিতরে চালান করে দিয়েছে। কেবল লেজটা দেখা যাচ্ছিল। এতেই বোঝা যায় পাখিটা কত ছোট।

এই পাখিগুলো আকারে চড়ুই পাখিদের থেকেও অনেকটা ছোট। বড়জোর তিন ইঞ্চি লম্বা। এদের কোনটা যে স্ত্রী আর কোনটা যে পুরুষ পাখি দেখে বোঝার জো নেই। পিঠের উপরের দিকের পালক শ্যাওলা রঙের সবুজ ও ধূসর রঙের মিশ্রণ। মাথার চাঁদির মাঝখানে পালকের রং কিছুটা গাঢ়। আবার ডানার প্রান্ত ও পিছনদিকের রঙও ক্রমশ গাঢ়। লেজটা বেশ ছোট, অনেকটা বসন্তবৌরি পাখিদের মতো। লেজের ওপরের দিকের রং গাঢ় ধূসর কিন্তু নিচের দিকের রং ফ্যাকাশে সাদা। মাথার দু’পাশ, থুতনি, গলা, বুক আর পেটের রং ময়লাটে সাদা। বুক ও পেট অংশের পালকগুলোকে দেখলে মনে হয় যেন চেহারার তুলনায় মোটা পালক। মোটা সুতোয় তৈরি ছোট গামছা যেমন হয় আর কি! মাঝে মাঝে এই পাখিগুলো পেটের পালক ফুলিয়ে বসে বসে কী যেন ভাবে আর থেকে থেকে পাছা দোলায়। তখন পালকগুলো দেখে মনে হয় ছ্যাতরানো। আর পেটটা ফোলা লাগায় পাখিটাকে প্রায় গোল মনে হয়।

এই পাখিগুলো আকারে চড়ুই পাখিদের থেকেও অনেকটা ছোট। বড়জোর তিন ইঞ্চি লম্বা। এদের কোনটা যে স্ত্রী আর কোনটা যে পুরুষ পাখি দেখে বোঝার জো নেই। পিঠের উপরের দিকের পালক শ্যাওলা রঙের সবুজ ও ধূসর রঙের মিশ্রণ। মাথার চাঁদির মাঝখানে পালকের রং কিছুটা গাঢ়। আবার ডানার প্রান্ত ও পিছনদিকের রঙও ক্রমশ গাঢ়। লেজটা বেশ ছোট, অনেকটা বসন্তবৌরি পাখিদের মতো। লেজের ওপরের দিকের রং গাঢ় ধূসর কিন্তু নিচের দিকের রং ফ্যাকাশে সাদা। মাথার দু’পাশ, থুতনি, গলা, বুক আর পেটের রং ময়লাটে সাদা। বুক ও পেট অংশের পালকগুলোকে দেখলে মনে হয় যেন চেহারার তুলনায় মোটা পালক। মোটা সুতোয় তৈরি ছোট গামছা যেমন হয় আর কি! মাঝে মাঝে এই পাখিগুলো পেটের পালক ফুলিয়ে বসে বসে কী যেন ভাবে আর থেকে থেকে পাছা দোলায়। তখন পালকগুলো দেখে মনে হয় ছ্যাতরানো। আর পেটটা ফোলা লাগায় পাখিটাকে প্রায় গোল মনে হয়।

আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৯৫: ঝোপ টিকরা

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৯৩: মা সারদার সঙ্গে সরলাদেবীর কাশীভ্রমণ

ভারি অদ্ভুত দেখতে লাগে তখন। দেখে মনে হয় ক্যাবলাকান্ত পাখি! তবে ওদের আচার-আচরণ দেখলে মোটেই ক্যাবলাকান্ত মনে হয় না। বেশ কয়েকবার দূরে থেকে ওদের পাকা ডুমুর, আতা, পেয়ারা ও সবেদা খাওয়া লক্ষ্য করেছি। ফলের ভিতর থেকে শাঁস বের করে খেতে দারুণ দক্ষ। শরীরটাকে দুর্গা টুনটুনি বা মৌটুসিদের মতো গাছের ডাল থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে ফল খেতে ওস্তাদ। মনে হয় পাকা ফল থেকে শাঁস বার করে খাওয়ার জন্য এদের চঞ্চু হয় সামান্য বাঁকা। দেখেই বোঝা যায় বেশ শক্তপোক্ত চঞ্চু। চঞ্চুর রং অনেকটা মাংসের মতো। পাখিগুলোর পা শরীরের অনুপাতে একটু লম্বা বলেই মনে হয়। পা ও আঙুলের রং নীলচে কালো। চোখের কথাও বলতে হবে। কুচকুচে কালো দুটো চোখ দেখলে মনে হবে যেন দুটো ছোট্ট কাচেরগুলি, অনেকটা খেলনা পুতুলের চোখের মতো। পুঁচকে চেহারা আর ওই কুতকুতে চোখের জন্য পাখিটাকে ধরে আমার খুব আদর করতে ইচ্ছে হয়! ঠিক যেন পুতুল পাখি! এতক্ষণ পাখিটাকে নিয়ে অনেক কথা বললাম কিন্তু নামটাই বলা হয়নি। আসলে ছোট থেকে এই পাখিটাকে আমাদের এলাকার মানুষ যে কী নামে ডাকে তা-ই জানতাম না। পরে পক্ষীবিদ সালিম আলির লেখা ‘Common Birds’ বই থেকে জানতে পারি হিন্দিতে এই পাখিকে বলে ফুলচুকি আর বাংলায় বলে ফুলচুষি। ইংরেজিতে বলে ‘Tickell’s flowerpecker’ বা ‘Pale billed flowerpecker’। বিজ্ঞানসম্মত নাম ‘Dicaeum erythrorhynchos’। পরে জেনেছি বাংলাদেশে এই পাখিটিকে ফুলঝুরি পাখি বলে। তবে পক্ষীবিদ অজয় হোমের লেখা “বাংলার পাখি” বইতে এই পাখিটিকে পরাগপাখি বলা হয়েছে। পরাগপাখি নামটি পক্ষীপ্রেমিক প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের দেওয়া। এই নামটি আমারও খুব পছন্দের। তাই আমিও বলি পরাগপাখি।

আরও পড়ুন:

গীতা: সম্ভবামি যুগে যুগে, পর্ব-২১: কর্ম যখন প্রবল-আকার

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১১০: অন্ধকারে, চুপিসারে

ছোটবেলা থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের বসতি এলাকায় পরাগপাখি দেখলেও ‘Common Birds’ বইটি না পড়লে পরাগপাখিদের অদ্ভুত একটি বৈশিষ্ট্য জানা হত না, আর কেন মাঝে মাঝে পালক ফুলিয়ে ক্যাবলাকান্তের মতো বসে থাকে আর থেকে থেকে পাছা দোলায় সে রহস্যও উন্মোচিত হত না। এরা যখন ফল খায় তখন ফলের দানাও খেয়ে নেয়। তারপর ৪-৫ মিনিটের মধ্যেই সেই দানা খাদ্যনালী অতিক্রম করে চলে আসে পায়ুতে। তখন পাছাটাকে ঝাঁকিয়ে মলসহ দানাটিকে পায়ু দিয়ে বের করে দেয়। এই সময় এরা ক্যাবলাকান্ত সেজে পালক ফুলিয়ে বসে থাকে আর কোঁৎ দিয়ে পাছা দোলায়। আবার এই বই পড়েই গেঁওয়া গাছে পরাগপাখিদের আনাগোনার কারণ জানতে পারলাম। পরে ‘বাংলার পাখি’ বইতেও একই কথা পড়লাম। তারপর গেঁওয়া গাছে পরাগপাখিদের আনাগোনা অনুসরণ করে দেখলাম বইতে লেখা কথাগুলো একদম সত্যি। সুন্দরবনের কিছু ম্যানগ্রোভ গাছে ভিসকাম ও লোরেনথাস নামে পরজীবী উদ্ভিদ জন্মায়। আমি ছোটবেলা থেকেই গেঁওয়া গাছে প্রচুর ভিসকাম জন্মাতে দেখেছি।

(বাঁদিকে) ভিসকামের ফল মুখে পরাগপাখি। ছবি: সংগৃহীত। (ডান দিকে) কেঁউ গাছে পরাগপাখি। ছবি: লেখক।

বাংলায় এই পরজীবীকে বলে বান্দা। এই দুই পরজীবী উদ্ভিদকে তাদের বংশবিস্তারের জন্য পরাগপাখির ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। লোরেনথাস পরজীবী উদ্ভিদের ফুলের মধু পরাগপাখিদের খুব প্রিয়। মধু খেতে গিয়ে এরা ফুলের পরাগমিলন ঘটিয়ে ফল ও বীজ তৈরিতে সাহায্য করে। পদ্ধতিটাও ভারি অদ্ভুত। লোরেনথাসের কুঁড়ির মধ্যে মধু খাওয়ার জন্য যেই পরাগপাখি চঞ্চু প্রবেশ করায় সাথে সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে ওই ফুলের পরাগরেণু আবিরের মতো ছড়িয়ে গিয়ে পরাগপাখির গায়ে মাখামাখি হয়ে যায়। তারপর সে যখন আর একটা ফুলের মধু খেতে যায় তখন পালকে লেগে থাকা পরাগরেণু দিয়ে ওই ফুলের পরাগমিলন ঘটে।

আবার লোরেনথাস ও ভিসকামের ফল পরাগপাখিদের ভীষণ প্রিয়। এই ফলের বীজ আঠালো হয়। ফল খাওয়ার সঙ্গে বীজও এরা খেয়ে নেয়। এদের নাকি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল ৪-৫ মিনিটের মধ্যেই ফলের শাঁস হজম করে ফেলে। কিন্তু বীজ হজম হয় না। ফলে বীজসহ মল একটু কষ্ট করে চাপ দিয়ে বের করতে হয়। এইটা জানার পর পালক ফুলিয়ে বসে থাকার সময় পাছা দোলানোর রহস্য আমার কাছে উদঘাটিত হল।

আবার লোরেনথাস ও ভিসকামের ফল পরাগপাখিদের ভীষণ প্রিয়। এই ফলের বীজ আঠালো হয়। ফল খাওয়ার সঙ্গে বীজও এরা খেয়ে নেয়। এদের নাকি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল ৪-৫ মিনিটের মধ্যেই ফলের শাঁস হজম করে ফেলে। কিন্তু বীজ হজম হয় না। ফলে বীজসহ মল একটু কষ্ট করে চাপ দিয়ে বের করতে হয়। এইটা জানার পর পালক ফুলিয়ে বসে থাকার সময় পাছা দোলানোর রহস্য আমার কাছে উদঘাটিত হল।

আরও পড়ুন:

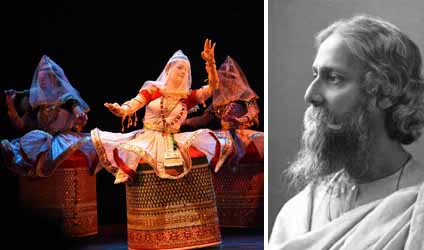

ত্রিপুরা: আজ কাল পরশুর গল্প, পর্ব-৫৫: রবীন্দ্রনাথ, মণিপুরী নৃত্য ও ত্রিপুরা

রহস্য রোমাঞ্চের আলাস্কা, পর্ব-৫৩: আলাস্কার দক্ষিণে রয়েছে সেই মনোরম গ্লেন হাইওয়ে

যেহেতু লোরেনথাস ও ভিসকামের বীজ আঠালো তাই মলত্যাগের সময় বীজ পায়ুর কাছে বেরিয়ে আটকে থাকে। তখন ওরা পাছাটাকে গাছের শাখায় ঘষে বীজটাকে পায়ু থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। আঠালো বীজ তখন গাছের শাখায় আটকে যায়। তারপর সেখানেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সেই গাছ বা গাছের শাখার উপর চারা গাছ হিসেবে জন্মায়। এভাবেই পরাগপাখির সহযোগিতায় লোরেনথাস আর ভিসকাম এক ম্যানগ্রোভ গাছ থেকে আরেক ম্যানগ্রোভ গাছে ছড়িয়ে পড়ে। পরজীবী উদ্ভিদের সাথে পরাগপাখির সম্পর্কের এই অনবদ্য কেমিস্ট্রি যেকোনো মানুষকেই বিস্মিত করবে। এরা একইভাবে রাস্না নামক পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের বংশবিস্তারেও সাহায্য করে। গ্রামে থাকতে আমাদের অনেক আম ও খেজুর গাছে প্রচুর রাস্না জন্মাতে দেখেছি। অবশ্য পরাগপাখির রাস্নার ফল খাওয়ার দৃশ্য আমার নজর এড়িয়ে গেছে। আর কেঁউ গাছের ফল খাওয়ার দৃশ্য যে আমার নজরে বহুবার পড়েছে তা তো আগেই বলেছি।

আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১০৯: আধুনিক যুগে দাবানলের ফলে বনদহনের সঙ্গে খাণ্ডব বনদহনের সাদৃশ্য আছে কী?

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৬৯: সে এক স্বপ্নের ‘চাওয়া পাওয়া’

পরাগপাখিদের প্রজননকাল হল ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস। মাটির ৫ থেকে ৪০ ফুট উচ্চতার মধ্যে কোনও সরু ডালে স্ত্রী ও পুরুষ পাখি মিলে বাসা বানায়। বাসার আকার অনেকটা পেয়ারা বা নাশপাতির মতো। বাসাতে দুর্গা টুনটুনি বা মৌটুসিদের মতো প্রবেশপথ থাকলেও তাতে সানসেড থাকে না। নরম উদ্ভিদের নরম তন্তু ও মস দিয়ে ওরা ছোট্ট বাসা বানায়। তবে এরা এমন জায়গায় বাসা বানায় যাতে সহজে দৃষ্টিগোচর না হয়। এদের বাসা দুর্গা টুনটুনি বা মৌটুসিদের মতো অপরিচ্ছন্নও নয়। বাসার রঙ হয় গোলাপি-বাদামি, আর বাইরে থেকে মখমলের মতো নরম। বাসা শক্তপোক্ত করার জন্য মাকড়সার জাল ব্যবহার করে। বাসার ভেতরে থাকে তুলোর মতন নরম তন্তু। বাসা তৈরি শেষ হলে স্ত্রী পাখি ধবধবে সাদা দুটি ডিম পাড়ে। ডিমের গায়ে কোনও ছিট থাকে না। স্ত্রী পাখি তা দেওয়ার সময় বাসার ছিদ্র দিয়ে মুখ বার করে মাঝে মাঝে বাইরে দেখে নেয়। ১৩ থেকে ১৫ দিন তা দেওয়ার পর ডিম ফুটে ছানারা বেরিয়ে আসে। এরপর মা ও বাবা উভয়ে মিলেই ছানাদের পরিচর্যার দায়িত্ব নেয়। ১৩-১৪ দিনের মধ্যেই ছানারা উড়তে শিখে যায়। তারপর আরও ১০-১২ দিন ওরা মায়ের সান্নিধ্যে কাটায়। তারপর ওরা স্বাধীন হয়ে যায়। পরাগপাখি বছরে দু’বার বাচ্চা দেয় বলে জানা গিয়েছে।

(বাঁদিকে) পরাগপাখি বা ফুলচুষি। (মাঝখানে) ঘাসের বনে পরাগপাখি। (ডান দিকে) পরাগপাখি। ছবি: সংগৃহীত।

বইতে আমরা পড়েছি হামিং বার্ড পৃথিবীর সবথেকে ছোট পাখি। প্রজাতিভেদে হামিং বার্ডের দৈর্ঘ্য হয় ৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার। আর সেখানে পরাগপাখির দৈর্ঘ্য হয় মাত্র ৮ সেন্টিমিটার। ভারতবর্ষের মধ্যে এই পাখি ক্ষুদ্রতম হলেও পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতার নিরিখে হামিং বার্ডের যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তা নিশ্চিত করে বলতে পারি। এরা ওজনেও হয় খুব কম, গড়ে মাত্র ৬.৩ গ্রাম। সুন্দরবনসহ ভারতের মধ্য ও দক্ষিণের সমস্ত রাজ্যে, বাংলাদেশ, মায়ানমার ও শ্রীলংকায় সারা বছর পরাগপাখিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দেখতে পুতুল-পুতুল হলেও ভীষণ ছটফটে ও বুদ্ধিমান পরাগপাখিদের কান্ডকারখানা যে একবার লক্ষ্য করবে সে ওদের ভালো না বেসে থাকতে পারবে না। যতদিন ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ থাকবে আর থাকবে মানুষের উঠোনে ফলের গাছ ততদিন পরাগপাখিরা নিশ্চিন্ত।—চলবে।

* সৌম্যকান্তি জানা। সুন্দরবনের ভূমিপুত্র। নিবাস কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পেশা শিক্ষকতা। নেশা লেখালেখি ও সংস্কৃতি চর্চা। জনবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য ‘দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ২০১৬ সালে ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড’ এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান লেখক হিসেবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২০১৭ সালে ‘অমলেশচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি সম্মান’ প্রদান করে সম্মানিত করেছে।