ছবি: সংগৃহীত।

“…people belonging to different racial stocks and different language families arrived in India from different places at different times, and through their historical contacts, conflicts and compromises was built the unity and diversity of India as we know today” —Nation and Region: A Sociolinguistic Perspective on Maharastra, Madhav Deshpande.

খ্রিস্টপূর্ব চারহাজার কি সাড়ে তিন হাজার অব্দের কাছাকাছি সময় হবে, মানব সভ্যতায় তখনও পদচারণ থামেনি। দল বেঁধে কৌমের পর কৌম ভূমধ্যসাগরীয় এশিয়া মাইনর ও ক্রিট অঞ্চল থেকে ইরাক, ইরান, তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তান হয়ে তাদের কিছু জনজাতি যেমন উত্তরপশ্চিমের ব্রাহুই অঞ্চলে নিজেদের ভাষা সমেত থেকে যায় তেমনই তাদের বৃহদংশ সিন্ধু নদ পেরিয়ে উপমহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি জলবায়ুর টানে আর শ্যামল সবুজ প্রকৃতির আবেশে ‘সপ্তসৈন্ধব’ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। গ্রিক রাজা আলেকজান্ডারের সসৈন্যে ভারত আগমন তথা আক্রমণের তখনও ঢের দেরি। ক্রমশ এই জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাষা ও সভ্যতা নিয়ে রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্র হয়ে দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হয় আবার গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও বাস করতে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই গোষ্ঠী ‘দ্রমিল’, ‘দ্রমিড়’ ‘দ্রবিড়’ নামে পরিচিত হয়। আর খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছরের মধ্যে এই নাম তামিল ভাষায় (তমিঝ্, তমিল্) রূপ গ্রহণ করে। ক্যাল্ডওয়েল ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত মনে করেছেন যে, তামিল শব্দ থেকে দ্রবিড় শব্দটি ব্যুৎপন্ন, কিন্তু দ্রবিড় থেকে তামিল নয়।

খ্রিস্টপূর্ব চারহাজার কি সাড়ে তিন হাজার অব্দের কাছাকাছি সময় হবে, মানব সভ্যতায় তখনও পদচারণ থামেনি। দল বেঁধে কৌমের পর কৌম ভূমধ্যসাগরীয় এশিয়া মাইনর ও ক্রিট অঞ্চল থেকে ইরাক, ইরান, তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তান হয়ে তাদের কিছু জনজাতি যেমন উত্তরপশ্চিমের ব্রাহুই অঞ্চলে নিজেদের ভাষা সমেত থেকে যায় তেমনই তাদের বৃহদংশ সিন্ধু নদ পেরিয়ে উপমহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মৌসুমি জলবায়ুর টানে আর শ্যামল সবুজ প্রকৃতির আবেশে ‘সপ্তসৈন্ধব’ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। গ্রিক রাজা আলেকজান্ডারের সসৈন্যে ভারত আগমন তথা আক্রমণের তখনও ঢের দেরি। ক্রমশ এই জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাষা ও সভ্যতা নিয়ে রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্র হয়ে দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হয় আবার গাঙ্গেয় উপত্যকাতেও বাস করতে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই গোষ্ঠী ‘দ্রমিল’, ‘দ্রমিড়’ ‘দ্রবিড়’ নামে পরিচিত হয়। আর খ্রিস্টের জন্মের হাজার বছরের মধ্যে এই নাম তামিল ভাষায় (তমিঝ্, তমিল্) রূপ গ্রহণ করে। ক্যাল্ডওয়েল ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত মনে করেছেন যে, তামিল শব্দ থেকে দ্রবিড় শব্দটি ব্যুৎপন্ন, কিন্তু দ্রবিড় থেকে তামিল নয়।

ভারতে এসে তারা সম্মুখীন হয়েছিল আর এক প্রাচীন জনজাতির যারা বর্তমান ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক হিসেবে পরিচিত। এই উপমহাদেশে আসা যাওয়ার মাঝে এরাই নাকি সকলের প্রথমে ইন্দোচীন থেকে আসামের উপত্যকা-ভূমি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। সেই সময় দেশে উপস্থিত নিগ্রিটো বা নিগ্রোরূপদের (Negrito or Negroid) অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিকদের এবং পরবর্তীতে দ্রাবিড়দের সঙ্গে এমন মিলমিশ ঘটেছিল যে, সেই আদিমতম জনজাতি নিগ্রিটোরা নিজেদের সামাজিক জীবন ও ভাষার নিদর্শন হারিয়ে ফেলেছিল। কোল বা মুণ্ডা জাতির উদ্ভব এই সংমিশ্রণের ফলে হয়ে থাকলেও খাসিয়াদের মধ্যে এই মিশ্রণ প্রায় হয়নি।

ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন, দ্রাবিড়ীয় ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানে ‘ইলম’ নামে। প্রখ্যাত জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক ওয়াল্টার হাইনজ্ ইলমীয় জনজাতিকে মিশ্র শ্রেণীর বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রাবিড় (দ্রবিড়, দ্রমিড়) শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—সঙ্কুচিত ও প্রসারিত। সংকুচিত অর্থে এটি কেবল দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের তামিল ভাষা ও তামিল ভাষী জনজাতিকে বোঝায় কিন্তু প্রসারিত অর্থে দক্ষিণ ও মধ্য এবং পশ্চিমভারতে অবস্থিত একটি বিশাল ভাষাগোষ্ঠী ও সেই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা-সমূহ অর্থাৎ তেলুগু, কন্নড়, তামিল, মালয়ালম ভাষীদের বোঝায়, যা সংস্কৃত সাহিত্যে যথাক্রমে ‘অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড়, কেরল’ নামে পরিচিত। ভারতের মূল ভাষাতাত্ত্বিক বিন্যাস অনুযায়ী এখানকার জনগোষ্ঠীও অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড়ীয়, ইন্দো-আর্য এবং ভোট-চিনীয় এই চার ভাগে বিভক্ত। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক Murry B Emeneau এই বিভাজন সম্পর্কে বলেছেন, “An area which includes languages belonging to more than one family but showing traits in common…”

ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন, দ্রাবিড়ীয় ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানে ‘ইলম’ নামে। প্রখ্যাত জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক ওয়াল্টার হাইনজ্ ইলমীয় জনজাতিকে মিশ্র শ্রেণীর বলে উল্লেখ করেছেন। দ্রাবিড় (দ্রবিড়, দ্রমিড়) শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—সঙ্কুচিত ও প্রসারিত। সংকুচিত অর্থে এটি কেবল দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের তামিল ভাষা ও তামিল ভাষী জনজাতিকে বোঝায় কিন্তু প্রসারিত অর্থে দক্ষিণ ও মধ্য এবং পশ্চিমভারতে অবস্থিত একটি বিশাল ভাষাগোষ্ঠী ও সেই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা-সমূহ অর্থাৎ তেলুগু, কন্নড়, তামিল, মালয়ালম ভাষীদের বোঝায়, যা সংস্কৃত সাহিত্যে যথাক্রমে ‘অন্ধ্র, কর্ণাট, দ্রাবিড়, কেরল’ নামে পরিচিত। ভারতের মূল ভাষাতাত্ত্বিক বিন্যাস অনুযায়ী এখানকার জনগোষ্ঠীও অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড়ীয়, ইন্দো-আর্য এবং ভোট-চিনীয় এই চার ভাগে বিভক্ত। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক Murry B Emeneau এই বিভাজন সম্পর্কে বলেছেন, “An area which includes languages belonging to more than one family but showing traits in common…”

আরও পড়ুন:

আমি বনফুল গো: তিনিই ছিলেন ভারতীয় ছবির প্রথম সিঙ্গিং সুপারস্টার/১

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৭৩: ভাগ্যের দোহাই দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না

এর মধ্যে অস্ট্রো-এশিয়াটিকের মূল দুটি শাখা মুণ্ডা ও মন-খেমের। মন-খেমের ভাষার প্রতিনিধি খাসিয়া ভাষা যা আজও উত্তর পূর্ব ভারতের মেঘালয়ের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও প্রচলিত। মুণ্ডা ভাষা আরও অনেক বৃহত্তর অঞ্চল যেমন ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার সবচেয়ে বড় উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অর্থাৎ সাঁওতালদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এই মুণ্ডা ভাষা প্রাচীন হলেও সাম্প্রতিক কালের পূর্বে এই ভাষায় কোনও সাহিত্য রচনা হয়নি। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ , ঝাড়খণ্ড, মধ্যভারতে এবং হিমালয়ের অনেক অঞ্চলের মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো প্রমুখ জনজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হয় মুণ্ডারি ভাষা। এই গোষ্ঠী ভারতের যতই আদিমতম হোক না কেন এরাই প্রথম দেশে সংঘবদ্ধ, সুসভ্য জীবনের পত্তন করে যার ভিত্তি ছিল কৃষি।

সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের গা কেটে এরা ধান,পান, কলা, লাউ, বেগুন, নারিকেলের চাষ করত। লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্ণ মুখ কাঠের দণ্ড তারা ব্যবহার করত। এসবের শাব্দিক প্রকাশ অলাবু, কদলী, কার্পাস, তাম্বুল, নীর, ফল, লাঙ্গল, নারিকেল, সর্যপ, উন্দুর প্রভৃতি অস্ট্রিক বা মুণ্ডা ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত হয় বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। তাছাড়া আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষীরাই সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বাস করত। দেশে তখনও আর্য ভাষা (সংস্কৃত এবং তার রূপান্তরিত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ) স্থাপিত হয়নি বলে মনে করা হয়। পরিণাম স্বরূপ আজও পর্যন্ত বাংলায় প্রচলিত বহু ‘দেশি’ ও ‘অজ্ঞাতমূল’ শব্দ যেমন খোকা, খড়, খুঁটি, ডাঙ্গা, ডিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ঝাউ, মুড়ি, উচ্ছে, ঠৌঙ্গা, চিংড়ি, ঢিপি, ঢেঁকি প্রভৃতি শব্দও মুণ্ডা ভাষা থেকে এসেছে বলে অনুমান করা হয়।

সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের গা কেটে এরা ধান,পান, কলা, লাউ, বেগুন, নারিকেলের চাষ করত। লাঙ্গলের জন্য তীক্ষ্ণ মুখ কাঠের দণ্ড তারা ব্যবহার করত। এসবের শাব্দিক প্রকাশ অলাবু, কদলী, কার্পাস, তাম্বুল, নীর, ফল, লাঙ্গল, নারিকেল, সর্যপ, উন্দুর প্রভৃতি অস্ট্রিক বা মুণ্ডা ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত হয় বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। তাছাড়া আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষীরাই সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বাস করত। দেশে তখনও আর্য ভাষা (সংস্কৃত এবং তার রূপান্তরিত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ) স্থাপিত হয়নি বলে মনে করা হয়। পরিণাম স্বরূপ আজও পর্যন্ত বাংলায় প্রচলিত বহু ‘দেশি’ ও ‘অজ্ঞাতমূল’ শব্দ যেমন খোকা, খড়, খুঁটি, ডাঙ্গা, ডিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ঝাউ, মুড়ি, উচ্ছে, ঠৌঙ্গা, চিংড়ি, ঢিপি, ঢেঁকি প্রভৃতি শব্দও মুণ্ডা ভাষা থেকে এসেছে বলে অনুমান করা হয়।

আরও পড়ুন:

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১০৩: গ্রহের ফের

উপন্যাস: আকাশ এখনও মেঘলা/৫

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখছেন, “যদি এই কথা প্রমাণ করা যায় যে, এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের ভিতর অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদরচনারীতির প্রভাব আছে (হয় তাহা নিছক অস্ট্রিকরূপে, অথবা সংস্কৃতকরণের ছদ্মবেশে) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আর্য্যভাষাভাষী লোকদের আদিমতর স্তরে অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকের বাস ছিল এবং এ তথ্যও ধরা পড়িবে যে, অস্ট্রিকভাষী লোকের যে বিস্তৃতি আমরা আগে দেখিয়াছি তাহাপেক্ষাও তাহাদের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক আরও গভীর ছিল। ঠিক এই তথ্যটাই সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন পশিলুস্কি-ব্লক-লেভী-বাগচী-স্টেন কোনো-চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা”।

তবে ভারতে এদের বসবাসকালীন স্বতন্ত্র যাপনের পর্যালোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধান, পান, হলুদ, সিঁদুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির ব্যবহার অস্ট্রিক জাতিরই অবদান। শুদ্ধ বা মিশ্রিত অস্ট্রিক পরিবারের সমস্ত শাখা কৃষিজীবী কিংবা সুসভ্য ছিল না। এদের কিছু শাখা বনে, জঙ্গলে শিকার করে বেড়াত, তাই প্রাচীন ভারতে এরা ‘নিষাদ’, ‘ভিল্ল-কোল্ল’ বলে পরিচিত ছিল, আর এদেরই বংশধররা অস্ট্রো-এশিয়াটিক জিন নিয়ে আজও এদেশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, শবর, কুরকু, ভীল গোষ্ঠীরূপে রয়ে গিয়েছে। উত্তর ভারতের এই সভ্য, কৃষিজীবী অস্ট্রিকরাই (সম্ভবত কিছু পরিমাণে নেগ্রিটোদের সঙ্গে মিশ্রিত), পরে কিছু দ্রাবিড় ও অতি অল্প সংখ্যক আর্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়। ক্রমশ অনার্য অনুষ্ঠান অনার্য দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হয়ে হিন্দু অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

তবে ভারতে এদের বসবাসকালীন স্বতন্ত্র যাপনের পর্যালোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে, ভারতের ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধান, পান, হলুদ, সিঁদুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির ব্যবহার অস্ট্রিক জাতিরই অবদান। শুদ্ধ বা মিশ্রিত অস্ট্রিক পরিবারের সমস্ত শাখা কৃষিজীবী কিংবা সুসভ্য ছিল না। এদের কিছু শাখা বনে, জঙ্গলে শিকার করে বেড়াত, তাই প্রাচীন ভারতে এরা ‘নিষাদ’, ‘ভিল্ল-কোল্ল’ বলে পরিচিত ছিল, আর এদেরই বংশধররা অস্ট্রো-এশিয়াটিক জিন নিয়ে আজও এদেশে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, ভূমিজ, শবর, কুরকু, ভীল গোষ্ঠীরূপে রয়ে গিয়েছে। উত্তর ভারতের এই সভ্য, কৃষিজীবী অস্ট্রিকরাই (সম্ভবত কিছু পরিমাণে নেগ্রিটোদের সঙ্গে মিশ্রিত), পরে কিছু দ্রাবিড় ও অতি অল্প সংখ্যক আর্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়। ক্রমশ অনার্য অনুষ্ঠান অনার্য দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হয়ে হিন্দু অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

ছবি: সংগৃহীত।

অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড়দের ভারতীয় উপমহাদেশে একই সঙ্গে আগমন না পৃথক পৃথক আগমন এই নিয়ে নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে আলোচনার অন্ত নেই। তবে দ্রাবিড়দের ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও নগরকেন্দ্রিক অবস্থান তাদের অস্ট্রিকদের অপেক্ষা সভ্য ও সংঘবদ্ধ জাতি হিসেবে অনুমান করিয়েছিল। বৈদিক সভ্যতার আগে যে হরপ্পা ও মোহেন- জো-দড়ো সভ্যতা তা প্রাক্ বৈদিক আর্যদের দ্বারা নির্মিত নাকি সুসভ্য দ্রাবিড়ীয়দের দ্বারা সেই বিষয়ে পণ্ডিতেরা আজও পর্যন্ত সন্দিহান কারণ এর সুনির্দিষ্ট, বিরাট ও বিস্ময়কর নগর নির্মাণ কৌশল।

নগর নির্মাণের ক্ষেত্রে দ্রাবিড়রা আর্যদের থেকে এগিয়ে ছিল। তাদের নগরগুলিতে ধনী ব্যবসায়ীরা বাস করত বহুতল বাড়ির উঁচু তলগুলিতে। এছাড়া হরপ্পা সংস্কৃতির কেন্দ্রে প্রোটো-অস্ট্রোলিয়াই, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপাইন ও মঙ্গোলিয়াই অস্থিপঞ্জরের অবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারত মহাসাগরের তীর, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত এবং তখনও পর্যন্ত উত্তর ও পশ্চিমে অবস্থানকারী “কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমস্তক, কুঞ্চিত কেশের” অধিকারী দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী রাজার শাসন মানতেন, তাদের চারণ কবিরা উৎসবের দিনে কবিতা, গান করতেন। তারা প্রাচীন তামিলে লিখন প্রণালীর সূত্রপাত করেন। দক্ষিণ ভারতে অশোকের তেরটি ব্রাহ্মী লেখর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আরও প্রায় দুই শতাব্দীর পর মাদুরাই অঞ্চলের প্রাকৃতিক গুহাগুলিতে পঁচাত্তরটিরও বেশি ছোট ব্রাহ্মী লেখ পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে প্রাচীন তামিল ভাষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃত আসলে সংস্কৃতেরই রূপান্তর বা সরলীকরণ। তাদের সূতা কাটা, কাপড় বোনা, কাপড় রং করা, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার, মৃৎশিল্প, নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ কৌশল তখনও কালের কবলে চলে যায়নি।

নগর নির্মাণের ক্ষেত্রে দ্রাবিড়রা আর্যদের থেকে এগিয়ে ছিল। তাদের নগরগুলিতে ধনী ব্যবসায়ীরা বাস করত বহুতল বাড়ির উঁচু তলগুলিতে। এছাড়া হরপ্পা সংস্কৃতির কেন্দ্রে প্রোটো-অস্ট্রোলিয়াই, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপাইন ও মঙ্গোলিয়াই অস্থিপঞ্জরের অবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারত মহাসাগরের তীর, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত এবং তখনও পর্যন্ত উত্তর ও পশ্চিমে অবস্থানকারী “কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘমস্তক, কুঞ্চিত কেশের” অধিকারী দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠী রাজার শাসন মানতেন, তাদের চারণ কবিরা উৎসবের দিনে কবিতা, গান করতেন। তারা প্রাচীন তামিলে লিখন প্রণালীর সূত্রপাত করেন। দক্ষিণ ভারতে অশোকের তেরটি ব্রাহ্মী লেখর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আরও প্রায় দুই শতাব্দীর পর মাদুরাই অঞ্চলের প্রাকৃতিক গুহাগুলিতে পঁচাত্তরটিরও বেশি ছোট ব্রাহ্মী লেখ পাওয়া গিয়েছে। এগুলিতে প্রাচীন তামিল ভাষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃত আসলে সংস্কৃতেরই রূপান্তর বা সরলীকরণ। তাদের সূতা কাটা, কাপড় বোনা, কাপড় রং করা, বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার, মৃৎশিল্প, নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ কৌশল তখনও কালের কবলে চলে যায়নি।

আরও পড়ুন:

গল্পবৃক্ষ, পর্ব-১৭: কুক্কুটজাতক-চিনে নাও বন্ধু কে?

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৬৭: উত্তরণ-অবতরণ শেষে স্বপ্নের ‘সূর্যতোরণ’

বৌদ্ধিক চর্চার নিরিখে ভারতীয় আর্য (বৈদিক ও লৌকিক, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, নব্য-ভারতীয় আর্য) ভাষাসমূহ একদিকে, অস্ট্রিক এবং ভোট-চিনীয় ভাষাসমূহ এক এক দিকে এবং দ্রাবিড় ভাষাসমূহ আর এক দিকে। কিছুতেই একে অপরের সঙ্গে মিলমিশ খায় না। শব্দের আত্তীকরণ হয় কিন্তু বাক্যের নয়। তাই পৃথক পৃথক ভাবে সদর্পে জেগে থাকে আর্যদের (ভাষিক পদ, নৃবংশীয় নয়) প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য এবং দ্রাবিড়দের সঙ্গম সাহিত্য। খ্রিস্টিয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি “ভারতবর্ষের দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীও সুনির্ধারিত হইল-Dravidian বা ‘দ্রাবিড়’ শব্দটী তখন ভারতের একটি বিশিষ্ট শ্রেণির ভাষাবলীর নাম হিসাবে ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইল।” আর রবার্ট ক্যাল্ডওয়েল সাহেব ১৮৫৬ সালে তাঁর সুবিখ্যাত ‘দ্রাবিড় ভাষাবলীর তুলনামূলক ব্যাকরণ’ রচনা করে দ্রাবিড় ভাষাতত্ত্বের বিশিষ্ট রূপের প্রকাশ করলেন। তারও কিছু বছর আগে ১৮১৬ সালে ফ্রান্সিস হোয়াইট ইলস্ সাহেব প্রথম বহু তামিল ও তেলুগু পণ্ডিতদের দাবি না মেনে জানালেন যে, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালায়লম একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এই ভাষাগুলোর সাধারণ উৎস সংস্কৃত নয়। তবে এই দাবি সংস্কৃত ও তামিলের জিনগত বৈশিষ্ট্যকে আলাদা করলেও সুদীর্ঘ দুই সহস্রাব্দের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আলাদা করতে পারেনি।

আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-১০২: ভরতের মতো একমুখী লক্ষ্যে এগিয়ে চলা কী সম্ভব?

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-১১২: দারুণ এক গগনবিহারী খেলনা বানিয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ

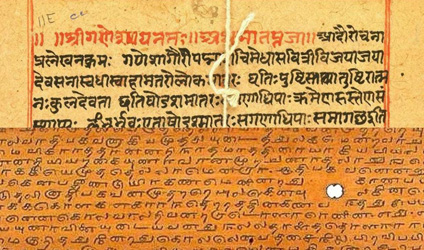

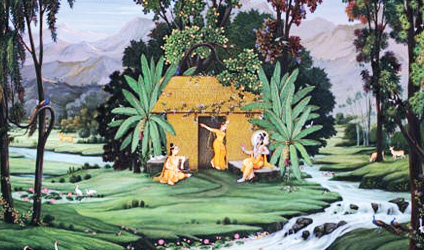

প্রকৃতির প্রতি অমোঘ আকর্ষণ ও তাকে সন্তুষ্ট করার বাসনায় ভারতীয় আর্যদের বাচিক মন্ত্র (প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শুধু মনে রেখে) এবং অনার্যদের প্রকৃতি-পুরুষের পুজো ক্রমশ শিব-পার্বতী ও পৌরাণিক পুজো-পদ্ধতিকে আয়ত্তে এনেছিল। আর্যভাষায় রচিত বৈদিক সাহিত্য সুপ্রাচীন, অন্তত খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের গোড়ায় এই সাহিত্য উক্ত, শ্রুত হতে হতে ক্রমশ লিখিত, পুঁথি নিবদ্ধ হতে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় রচিত কোনও সাহিত্যের অত প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা হল সঙ্গম সাহিত্য, তামিল পণ্ডিতদের দ্বারা কৃত এই সংকলনের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দী।আখ্যানমূলক ও শিক্ষামূলক এই সাহিত্য এট্টুতোকাই এবং পত্তুপ্পাট্টু এই দুই ভাগে বিভক্ত। এই সাহিত্য কর্ম প্রায় ২৩০০ গানের সংকলন। এই সঙ্গম যুগেই তামিল দেশে প্রথম ব্রাহ্মণদের আবির্ভাব হয়। বহু ব্রাহ্মণ কবির ভূমিকা পালন করতেন এবং এজন্য তাঁরা রাজাদের দ্বারা পুরস্কৃত হতেন। এই ব্রাহ্মণরা প্রাকৃত ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন।রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তামিল কবিদের সমাবেশ বা সংগঠনের কারণে সাহিত্যের এমন নাম হয়। প্রথম তামিল সঙ্গম খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ১৮৮০ সালে সেই বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্য সম্পর্কে ইউভি স্বামীনাথ আইয়ার বলছিলেন— “vaster than the earth, higher than the skies, and deeper than the waters of the ocean.”

ছবি: সংগৃহীত।

ভারতীয় আর্য ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ, পাশাপাশি অবস্থানের ফলস্বরূপ বেদোত্তর যুগে ধ্রুপদী সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ধ্বনি ও শব্দগঠনে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ময়ূর, খল, বিল, দণ্ড, পিণ্ড, বিশ্ব, মুসল, অর্ক, অলস, পণ্ডিত, কপি, কলা, কাল, গণ, নীল, পূজা, ফল, বীজ, রাত্রি, খড়্গ, ঘোট, মীন, কাক, পণ্ডিত, বক, বিড়াল, কাল,কজ্জল প্রভৃতি শব্দ সেই সাক্ষ্য বয়ে চলেছে। এমনকি প্রাচীন ভারতীয় আর্যে মূর্ধন্য বর্গের আবির্ভাবও ঘটেছে দ্রাবিড় প্রভাবে। একই আর্য প্রভাব পঞ্চাশ শতাংশ দ্রাবিড়ীয় শব্দাবলীর ক্ষেত্রেও রয়ে গিয়েছে। অনেক দ্রাবিড়ীয় শব্দ যেমন কজ্জল, দণ্ড ইত্যাদিকে অস্ট্রিক শব্দজাত, আবার জলবাচক তোয় শব্দটিকে ভোট-চীনীয় বলে মনে করা হয়। সঙ্গম সাহিত্য হোক, চোল রাজাদের শাসন হোক কিংবা তেলুগু, কন্নড়, মালায়লম হোক, ভিন্ন ভাষা পরিবারের হয়েও প্রাচীন ইন্দো-আর্যের (বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত)পোষকতা অর্থাৎ পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছে উত্তর দক্ষিণের ভেদ ভুলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে সহাবস্থান সহযোগকে প্রাধান্য দিয়েছে। উত্তর দক্ষিণকে গ্রাস করতে পারেনি, দক্ষিণও পারেনি উত্তরকে।

সেই বিশিষ্ট সম্প্রদায় (আর্য) নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি, ভাষা, সাহিত্যকর্ম ও জীবন যাপনের সূক্ষ্মতা দিয়ে উপমহাদেশের আদিমতম জনজাতিগুলিকে দস্যু, দাস, বনেচর, কিরাত, নিষাদ নাম দিয়ে যেমন বিতাড়িত করেছিল তেমন শাসনের উদ্দেশ্যে তাদের বিবিধ শব্দ, আচার-বিচারের গ্রহণও করেছিল। ভাষা বহমান, এর সীমারেখা নির্ধারণ করা যায় না। নিজের যাবতীয় রূপান্তর ঘটিয়ে সহজের মুখে ভাষা জোগায় কঠিন। নিজের গায়ে মাখে অবলুপ্তির রং কিন্তু পুরোপুরি বিলোপ হয় না। গর্বিত, অগর্বিতের আলোচনায় থেকে যায় স্বমহিমায়, হাসে অলক্ষ্যে। ঈশ্বরের সাধনায় শব্দ, শব্দাবলী, মন্ত্র, ছন্দ, গান, ভাষার থেকেও ভক্তিকে ও সেবাকে প্রাধান্য দেয় ভারতবাসী, যা ছাড়া সেই সাধনা হয় অসম্পূর্ণ। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘বাঙলা ভাষার কুলজী’তে লিখেছিলেন, “আর্য্যভাষা দ্রাবিড়ের ও অন্য অন্-আর্য্যের মুখে বদলেই প্রাকৃত; আর অর্বাচীন সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে ধ্বনিগত পার্থক্য থাকলেও উভয় ভাষা একই জাতির চিন্তার ফল। একথা তাদের বাক্যরীতি সাম্যে দেখা যায়।” আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা এই সাম্যে বিশ্বাস রাখছেন, তাঁদের মতে, বৃহত্তর’ নস্ট্রাটিক’ পরিবারের অন্তর্গত হল এই ইন্দো-ইউরোপীয়, দ্রাবিড়ীয় এবং সেমীয় ভাষা পরিবার।

তথ্যসূত্র:

● ভারত সংস্কৃতি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

● সাংস্কৃতিকী : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

● ভারতের প্রাচীন অতীত: রামশরণ শর্মা

● সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব: সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

● ধর্মার্থশাস্ত্রপরিচয়: বিশ্বরূপ সাহা

● সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস: ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

● Women in Early Indian Societies: Kumkum Roy

● In Search of the Credle of Civilization: George Feuerstein, Subhash Kak & David Frawley

সেই বিশিষ্ট সম্প্রদায় (আর্য) নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তি, ভাষা, সাহিত্যকর্ম ও জীবন যাপনের সূক্ষ্মতা দিয়ে উপমহাদেশের আদিমতম জনজাতিগুলিকে দস্যু, দাস, বনেচর, কিরাত, নিষাদ নাম দিয়ে যেমন বিতাড়িত করেছিল তেমন শাসনের উদ্দেশ্যে তাদের বিবিধ শব্দ, আচার-বিচারের গ্রহণও করেছিল। ভাষা বহমান, এর সীমারেখা নির্ধারণ করা যায় না। নিজের যাবতীয় রূপান্তর ঘটিয়ে সহজের মুখে ভাষা জোগায় কঠিন। নিজের গায়ে মাখে অবলুপ্তির রং কিন্তু পুরোপুরি বিলোপ হয় না। গর্বিত, অগর্বিতের আলোচনায় থেকে যায় স্বমহিমায়, হাসে অলক্ষ্যে। ঈশ্বরের সাধনায় শব্দ, শব্দাবলী, মন্ত্র, ছন্দ, গান, ভাষার থেকেও ভক্তিকে ও সেবাকে প্রাধান্য দেয় ভারতবাসী, যা ছাড়া সেই সাধনা হয় অসম্পূর্ণ। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘বাঙলা ভাষার কুলজী’তে লিখেছিলেন, “আর্য্যভাষা দ্রাবিড়ের ও অন্য অন্-আর্য্যের মুখে বদলেই প্রাকৃত; আর অর্বাচীন সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে ধ্বনিগত পার্থক্য থাকলেও উভয় ভাষা একই জাতির চিন্তার ফল। একথা তাদের বাক্যরীতি সাম্যে দেখা যায়।” আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা এই সাম্যে বিশ্বাস রাখছেন, তাঁদের মতে, বৃহত্তর’ নস্ট্রাটিক’ পরিবারের অন্তর্গত হল এই ইন্দো-ইউরোপীয়, দ্রাবিড়ীয় এবং সেমীয় ভাষা পরিবার।

তথ্যসূত্র:

* ড. বিদিশা মিশ্র বিগত ষোলো বছর ধরে সরকারি কলেজে, বর্তমানে কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বিষয়— সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী বিদিশা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয় হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল —বাঙালি নৈয়ায়িক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের গ্রন্থ ‘কাব্যবিলাস’। তাঁর এই গবেষণা ২০২১ সালে কর্ণাটকের আইএনএসসি পাবলিশিং হাউস থেকে ‘দ্য কাব্যবিলাস অফ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য — এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পত্রিকায় তাঁর শোধপত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর তত্ত্বাবধানে একাধিক স্কলার গবেষণার কাজ শেষ করেছেন। বিভিন্ন সরকারি কাজকর্ম ও অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি গুরুজি বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের কাছে হিন্দুস্থানি ক্লাসিক্যাল শিক্ষারতা। ভ্রমণপিপাসু বিদিশা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরেছেন, সেইসব অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে বলে তিনি মনে করেন।