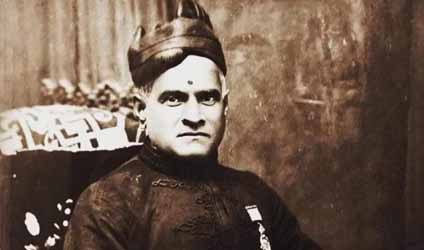

জটিলেশ্বর শিবমন্দির (সম্মুখ ও পার্শ্ব দৃশ্য)।

“প্রথমে পূজিবে দেব কুক্কুটেশ্বর জটিলেশ্বরে

ইহাতে মিলিবে ফল দেবাদিদেব জল্পেশ্বরে”

জটিলেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি সরকারি নির্দেশিকা-ফলকে লেখা এই উক্তি মন্দির দর্শনের পূর্বেই এর ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বের ইঙ্গিতবাহী। বস্তুতপক্ষে স্থাপত্যকৌশলের অভিনবত্ব এবং অনন্যতার দিক থেকে এই মন্দিরটি যে উত্তরবঙ্গে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই বিশেষত যাঁরা এর অনুপম স্থাপত্যকৌশল প্রত্যক্ষ করেছেন। ময়নাগুড়ি শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত পূর্বডহর গ্রামে এই মন্দিরটি অবস্থান।

মন্দিরটির গঠনে বাস্তুশাস্ত্র এবং বাস্তুসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। কারণ পূর্বমুখী এই মন্দিরটি একটি নাতি উচ্চ টিলার উপর সপ্তরথ ভূমি নকশায় অবস্থিত আর মন্দিরবাস্তু অনুযায়ী মন্দির সংলগ্ন পূর্বপ্রান্তে ‘নন্দীকুণ্ড’ (বৃহৎ পুষ্করিণী) দেখা যায়। এর স্থানীয় নাম, পদ্মপুকুর।

ইহাতে মিলিবে ফল দেবাদিদেব জল্পেশ্বরে”

জটিলেশ্বর মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি সরকারি নির্দেশিকা-ফলকে লেখা এই উক্তি মন্দির দর্শনের পূর্বেই এর ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বের ইঙ্গিতবাহী। বস্তুতপক্ষে স্থাপত্যকৌশলের অভিনবত্ব এবং অনন্যতার দিক থেকে এই মন্দিরটি যে উত্তরবঙ্গে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই বিশেষত যাঁরা এর অনুপম স্থাপত্যকৌশল প্রত্যক্ষ করেছেন। ময়নাগুড়ি শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত পূর্বডহর গ্রামে এই মন্দিরটি অবস্থান।

মন্দিরটির গঠনে বাস্তুশাস্ত্র এবং বাস্তুসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। কারণ পূর্বমুখী এই মন্দিরটি একটি নাতি উচ্চ টিলার উপর সপ্তরথ ভূমি নকশায় অবস্থিত আর মন্দিরবাস্তু অনুযায়ী মন্দির সংলগ্ন পূর্বপ্রান্তে ‘নন্দীকুণ্ড’ (বৃহৎ পুষ্করিণী) দেখা যায়। এর স্থানীয় নাম, পদ্মপুকুর।

জটিলেশ্বর মন্দিরটির গঠনগত স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে এটা সুস্পষ্টগতভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, এর সমগ্র ‘মান্দোভারা’ অংশটি (অর্থাৎ পা ভাগ, জাংঘ ও বরন্ড) পাথরের ও অন্য অংশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। ভূমি নকশা ও ‘মান্দোভারা’ অংশটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমিত হয় যে পূর্বে এই মন্দিরটি ছিল ‘জগমোহন (মন্দিরের সম্মুখস্থ স্তম্ভযুক্ত আবৃত হলঘর) যুক্ত নাগর শৈলীর মন্দির যা ‘কলিঙ্গ রীতি’ নামে খ্যাত। মন্দিরটির এই আপাত অক্ষত ‘মান্দোভারা’ অংশটির নির্মাণকাল নিয়ে গবেষক মহলে বিতর্ক রয়েছে। একাংশের মত, এটির গঠনগত বৈশিষ্ট্য গুপ্তযুগের সময়ে নির্মাণকে নির্দেশিত করে। আবার কেউ কেউ বলেন, এটি পালযুগে নির্মীত বলে অনুমিত হয়। তবে এই অংশটির নির্মাণকাল নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এটি যে অধুনা উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি সে বিষয়ে সকলেই একমত।

আরও পড়ুন:

মন্দিরময় উত্তরবঙ্গ, পর্ব-৮: সিদ্ধনাথ শিব টেরাকোটা মন্দিরে ছড়িয়ে আছে অনেক চমকপ্রদ অজানা কাহিনি

দেশের প্রথম আধুনিক চিত্রকর নিরীহের হত্যা মানতে না পেরে গৃহত্যাগী হন

জটিলেশ্বর মন্দিরের ‘মান্দোভারা’ অংশটির তুলনায় এর ‘শিখর’ ও ‘মস্তক’ অংশটি অপেক্ষাকৃত নবীন। নিঃসন্দেহাতিতভাবেই এটা বলা যায় যে ‘শিখর’ ও ‘মস্তক’ — জটিলেশ্বর মন্দিরের এই অংশদ্বয় ভেঙ্গে যাওয়ায় পরবর্তীসময়ে ইঁটের গাঁথুনির দ্বারা এটি পুনর্নির্মীত করা হয়। তবে এখানে একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় হল এই যে, ‘মান্দোভারা’ অংশটির উৎপত্তিকাল ও স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য বিষয়ে ইতিহাসবিদ তথা গবেষকদের মধ্যে যেরূপ আগ্রহ ও বিতর্কের বাহূল্যতা লক্ষিত হয় সেই তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক পরবর্তীকালের পুনর্সংযোজন হওয়ার জন্যই হয়তো জটিলেশ্বর মন্দিরের ‘শিখর’ ও ‘মস্তক’ অংশটির পুনর্নির্মাণের সময়কাল ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আগ্রহপূর্ণ আলোচনার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

পদ্মপুকুর (নন্দীকুণ্ড)।

সমীক্ষালব্ধ গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থসূত্র থেকে প্রাপ্ত সূত্র থেকে আমার অনুমান, মন্দিরের ‘শিখর’ ও ‘মস্তক’ অংশটির পুনর্নির্মাতা হলেন কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ (১৬৩২-১৬৬৫ সাল)। কারণ বিদ্যানুরাগী ও প্রজারঞ্জক এই মহারাজার সময়ে কোচবিহারের স্থাপত্যশিল্পে এক নতুন জোয়ার পরিলক্ষিত হয় ও তিনি নিজ উদ্যোগে জল্পেশ্বর, বাণেশ্বর এবং কামতেশ্বরীর মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলেন। এমনকি জল্পেশ্বর মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য তিনি দিল্লী থেকে পাঠান কারিগর আনয়ন করেন। জটিলেশ্বরমন্দিরের ‘শিখর’ অংশেও বেশ কিছু ইসলামিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

আরও পড়ুন:

পঞ্চমে মেলোডি, পর্ব-৩১: দিল লেনা খেল হ্যায় দিলদার কা…

পরিযায়ী মন, পর্ব-৮: চোখিধানির জগৎখানি

পূর্বমুখী এই মন্দিরটির দক্ষিণমুখী প্রবেশপথটির দু’পাশে স্থিত প্রস্তরনির্মীত ক্ষয়িষ্ণু দণ্ডধারী দ্বারপাল মূর্তিদ্বয় এই মন্দিরচত্বরের একটি উল্লেখযোগ্য, প্রাচীন এবং দর্শনার্থী তথা গবেষকদের কাছে অন্যতম একটি আকর্ষণ উদ্রেককারী বিষয়। প্রবেশপথের দক্ষিণপ্রান্তের মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ৪.৫ ফুট। তুলনামূলকভাবে বাঁ দিকে স্থিত মূর্তিটির উচ্চতা কিছুটা কম (প্রায় ৩.৫ ফুট) হলেও দুটি মূর্তিরই অনুপম গঠনকীর্তি তথা দেহষৌস্ঠভ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পাশাপাশি, মন্দিরের ‘মান্দোভারা’ অংশের দেওয়াল সংলগ্ন অঞ্চলে যে তিনটি বৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট কুলুঙ্গি (কুটা) দেখা যায়, অনুমিত হয় যে তাতে হয়তো একসময় কোনও মূর্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল যা বর্তমানে অপসৃত।

পাশাপাশি দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে খোদিত যে মূর্তিগুলি রয়েছে ভাস্কর্যগুণের দিক থেকে এ অঞ্চলে তা তুলনারহিত। প্রায় সব মূর্তিগুলিই ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা (বিশেষত উর্ধাংশ) যার জন্য চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও এর মধ্যে নৃত্যরত গণেশ, মাদলবাজনারত আনন্দচিত্ত বাদ্যকার, যোগাসনরত ধ্যানীমূর্তি, নৃত্যরত অপ্সরামূর্তি, জলদানরত নারীমূর্তি আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। মন্দির তথা মূর্তিসমূহের ভঙ্গুরতার যথার্থ কারণ নিয়ে বিশেষজ্ঞ তথা গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

পাশাপাশি দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে খোদিত যে মূর্তিগুলি রয়েছে ভাস্কর্যগুণের দিক থেকে এ অঞ্চলে তা তুলনারহিত। প্রায় সব মূর্তিগুলিই ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা (বিশেষত উর্ধাংশ) যার জন্য চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও এর মধ্যে নৃত্যরত গণেশ, মাদলবাজনারত আনন্দচিত্ত বাদ্যকার, যোগাসনরত ধ্যানীমূর্তি, নৃত্যরত অপ্সরামূর্তি, জলদানরত নারীমূর্তি আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। মন্দির তথা মূর্তিসমূহের ভঙ্গুরতার যথার্থ কারণ নিয়ে বিশেষজ্ঞ তথা গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে।

আরও পড়ুন:

হুঁকোমুখোর চিত্রকলা, পর্ব-১৬: আজগুবি ‘নয়’, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা!

এই দেশ এই মাটি, সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-১৬: সুন্দরবনের লৌকিক দেবতা পঞ্চানন্দ বা বাবাঠাকুর

প্রচলিত মত হল, মন্দির তথা মূর্তিসমূহের বিকৃতি তথা ধবংসের পেছনে বাংলার পাঠান সুলতান সুলেমান কররানির সেনানায়ক কুখ্যাত কালাপাহাড়ের হাত রয়েছে। যদিও এই অঞ্চলের পরিবেশগত কারণের জন্য পাথরের স্বাভাবিক ক্ষয়ীভবন বিষয়টিও এর ভঙ্গুরতার প্রকৃত কারণ হতে পারে বলে কিছু বিশেষজ্ঞের মত। এখানে একটি উল্লেখজনক বিষয় হল, খোদিত মূর্তিসমূহ কি প্রকারের ‘relief panel’ এর অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে কেউ সে-ভাবে এখনও পর্যন্ত আলোকপাত করেননি। সমীক্ষালব্ধ গবেষণার উপর ভিত্তি করে আমার অনুমান, ভারত তথা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে বহূল ব্যবহৃত যে ‘mezzo-rilievo’ রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায় জটিলেশ্বর মন্দিরগাত্রেও সেই একই রীতি অনুযায়ী মূর্তিসমূহ খোদিত হয়েছে।

জটিলেশ্বর শিবমন্দিরের প্রাচীন ‘মান্দোভারা’ অংশ (খোদিত মূর্তি-সহ)।

জটিলেশ্বরমন্দিরের মূল উপাস্য জটিলেশ্বর শিবলিঙ্গের অবস্থান মন্দিরের গর্ভগৃহে যা ভিত্তিবেদী থেকে প্রায় ৮ ফুট নীচে অবস্থিত ও সিঁড়ি ভেঙ্গে সেখানে গেলে গৌরিপট্টসহ শিবলিঙ্গের দর্শন মেলে।বিশিষ্ট গবেষক অদ্রীশ ব্যানার্জী জটিলেশ্বর শিবলিঙ্গটিকে ‘স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ’ বলে মতপ্রকাশ করেছেন।তার মতে জল্পেশ শিবলিঙ্গের সাথে এর মূল পার্থক্য হল এই যে এটি কোন উল্কাপাথর নয়। জটিলেশ্বর শিবলিঙ্গটি গর্ভগৃহের মেঝে থেকে প্রায় এক ফুট নীচে অবস্থিত।এই গঠনবৈশিষ্ট্যের জন্যই বর্ষাকালীন সময়ে শিবলিঙ্গটি জলস্তরের নীচে পড়ে যায় ফলে সেসময় এটিকে দর্শন করা কঠিন। এখানে একটি উল্লেখ করার মতো বিষয় হল কোচবিহারের ভিতরকুঠি, হরিহর, সিদ্ধনাথ ও জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর শিবমন্দিরের মত এখানেও গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের পাশ্ববর্তী দেওয়ালে কিছু কুলুঙ্গি(semicircular niche) লক্ষিত হয় যেখানে ইসলামিক স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।—চলবে।

ছবি: লেখক

ছবি: লেখক

* মন্দিরময় উত্তরবঙ্গ (Temples in North Bengal): অর্ক আচার্য (Arka Acharjee), অধ্যাপক ও গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার। লেখকের গবেষণার বিষয়: ‘Origin and Development of Unique and Composite type of Temple Architecture from 16th to 19th Century in the Northern Region of Bengal.’