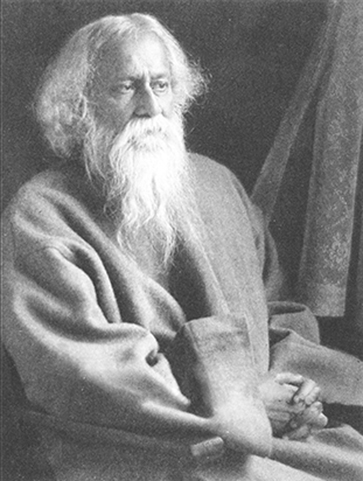

আমাদের সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। সৃষ্টিমুখর তাঁর জীবন। দুয়োরে যখন মৃত্যু, তখনও অস্ফুটে কাব্যপঙক্তি আওড়াচ্ছেন, কেউ সজল চোখে সযত্নে লিখে রেখেছেন, এ তথ্য আমাদের অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে টেলিগ্রামে অভিনন্দিত করে মহাত্মা গান্ধী লিখেছিলেন, ‘আপনার জীবনের আশি বছর পূর্তি যথেষ্ট নয়—শতবর্ষ জীবন প্রার্থনা করি৷’

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, ‘আশি বছর বেঁচে থাকাটাই বেয়াদবি, একশো বছর তো অসহনীয়৷’ বার্ধক্যে, ন্যুব্জদেহে রবীন্দ্রনাথের গলায় এ-কথা শোনা গেলেও তিনি তো জীবনপূজারি, জন্মদিন ভিন্নতর মাধুর্য নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে-ফিরে এসেছে। বাইরের বৃহত্তর অঙ্গনে নয়, ঘরের মানুষজনের আন্তরিক আয়োজনেই এক সময়ে কবির জন্মদিন পালিত হত। জন্মদিন ঘিরে ‘আত্মীয়দের সেই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য’ অনুভব করতেন। জীবনসায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, শিলাইদহের পদ্মার মতো তাঁর জন্মদিন-উৎসবও গতি পরিবর্তন করেছে। পারিবারিক জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে সরে এসেছে। কবি আচ্ছন্ন হয়েছেন অতীতকাতরতায়, ‘তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ‘আজ তোমার জন্মদিন’৷’

পরিবারের প্রিয়-সান্নিধ্যে জন্মদিন উদযাপন বাল্য-কৈশোরে বা তরুণবয়সে হয়নি, হয়েছে যৌবনে, তাও সমবেত প্রচেষ্টায় নয়, হয়েছে সরলা দেবীর একক আগ্রহে। কবি সেবার ছাব্বিশ পেরিয়ে সাতাশে পা দিয়েছিলেন। আগের বছর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা এক চিঠিতে নিজের জন্মদিন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সচেতনতা লক্ষ করা যায়। স্মরণ করেছেন, ‘আজ আমার জন্মদিন—পঁচিশে বৈশাখ—পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই পঁচিশে বৈশাখে আমি ধরণীকে বাধিত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলুম৷’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মদিন পালন অবশ্য জোড়াসাঁকোয় হয়নি, হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীর পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে। ‘জীবনের ঝরাপাতা’ বইতে সরলা দেবী লিখেছেন, ‘রবিমামার প্রথম জন্মদিন উৎসব আমি করাই।… অতি ভোরে উল্টাডিঙির কাশিয়াবাগানের বাড়ি থেকে পার্ক স্ট্রীটে নিঃশব্দে তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের নিজের হাতে গাঁথা মালা ও বাজার থেকে আনানো বেলফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য একজোড়া ধুতি-চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠেছেন—পাশেই নতুনমামার ঘর। ‘রবির জন্মদিন’ বলে একটি সাড়া পড়ে গেল। সেই বছর থেকে পরিজনদের মধ্যে তাঁর জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ হল৷’

শুধু সরলা নন, ‘রবিমামা’-র জন্মদিনের আনন্দে তাঁর অগ্ৰজ জ্যোৎস্নানাথও যোগ দিয়েছিলেন। কবিকে তিনি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন, ‘The Poems of Heine’। কবিতার বইটি কবির মনে ধরেছিল। রবীন্দ্রনাথ বইয়ের অর্ধ-নামপত্রে ‘জন্মদিনের উপহার’, ‘জ্যোৎস্নার কাছ হইতে’ পাওয়া, তা লিখে রেখেছিলেন।

সেই শুরু। দিনে দিনে সাদামাটা জন্মদিবস পালন ‘জন্মোৎসবে’ পরিণত হয়েছে। মৃত্যুর তিন বছর আগে জন্মদিবসে কবি ছিলেন কালিম্পঙের গৌরীপুর লজে। আকাশবাণী কবিকণ্ঠে ‘লাইভ’ কবিতা সম্প্রসারণ ব্যবস্থা করেছিলেন। তার আগে কবির কবিতা এভাবে কখনও সরাসরি প্রচারিত হয়নি। কবিকণ্ঠে সম্প্রসারিত হয়েছিল ‘জন্মদিন’ কবিতাটি, পাহাড় থেকে সমতলে শোনা গিয়েছিল, ‘নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা/ হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করি লব টিকা/ মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণলিখা/ যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত৷’

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, ‘আশি বছর বেঁচে থাকাটাই বেয়াদবি, একশো বছর তো অসহনীয়৷’ বার্ধক্যে, ন্যুব্জদেহে রবীন্দ্রনাথের গলায় এ-কথা শোনা গেলেও তিনি তো জীবনপূজারি, জন্মদিন ভিন্নতর মাধুর্য নিয়ে তাঁর কাছে ফিরে-ফিরে এসেছে। বাইরের বৃহত্তর অঙ্গনে নয়, ঘরের মানুষজনের আন্তরিক আয়োজনেই এক সময়ে কবির জন্মদিন পালিত হত। জন্মদিন ঘিরে ‘আত্মীয়দের সেই আনন্দ-উৎসবের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য’ অনুভব করতেন। জীবনসায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, শিলাইদহের পদ্মার মতো তাঁর জন্মদিন-উৎসবও গতি পরিবর্তন করেছে। পারিবারিক জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে সরে এসেছে। কবি আচ্ছন্ন হয়েছেন অতীতকাতরতায়, ‘তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ‘আজ তোমার জন্মদিন’৷’

পরিবারের প্রিয়-সান্নিধ্যে জন্মদিন উদযাপন বাল্য-কৈশোরে বা তরুণবয়সে হয়নি, হয়েছে যৌবনে, তাও সমবেত প্রচেষ্টায় নয়, হয়েছে সরলা দেবীর একক আগ্রহে। কবি সেবার ছাব্বিশ পেরিয়ে সাতাশে পা দিয়েছিলেন। আগের বছর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা এক চিঠিতে নিজের জন্মদিন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সচেতনতা লক্ষ করা যায়। স্মরণ করেছেন, ‘আজ আমার জন্মদিন—পঁচিশে বৈশাখ—পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই পঁচিশে বৈশাখে আমি ধরণীকে বাধিত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলুম৷’ রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মদিন পালন অবশ্য জোড়াসাঁকোয় হয়নি, হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ-জ্ঞানদানন্দিনীর পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে। ‘জীবনের ঝরাপাতা’ বইতে সরলা দেবী লিখেছেন, ‘রবিমামার প্রথম জন্মদিন উৎসব আমি করাই।… অতি ভোরে উল্টাডিঙির কাশিয়াবাগানের বাড়ি থেকে পার্ক স্ট্রীটে নিঃশব্দে তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের নিজের হাতে গাঁথা মালা ও বাজার থেকে আনানো বেলফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য একজোড়া ধুতি-চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠেছেন—পাশেই নতুনমামার ঘর। ‘রবির জন্মদিন’ বলে একটি সাড়া পড়ে গেল। সেই বছর থেকে পরিজনদের মধ্যে তাঁর জন্মদিনের উৎসব আরম্ভ হল৷’

শুধু সরলা নন, ‘রবিমামা’-র জন্মদিনের আনন্দে তাঁর অগ্ৰজ জ্যোৎস্নানাথও যোগ দিয়েছিলেন। কবিকে তিনি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন, ‘The Poems of Heine’। কবিতার বইটি কবির মনে ধরেছিল। রবীন্দ্রনাথ বইয়ের অর্ধ-নামপত্রে ‘জন্মদিনের উপহার’, ‘জ্যোৎস্নার কাছ হইতে’ পাওয়া, তা লিখে রেখেছিলেন।

সেই শুরু। দিনে দিনে সাদামাটা জন্মদিবস পালন ‘জন্মোৎসবে’ পরিণত হয়েছে। মৃত্যুর তিন বছর আগে জন্মদিবসে কবি ছিলেন কালিম্পঙের গৌরীপুর লজে। আকাশবাণী কবিকণ্ঠে ‘লাইভ’ কবিতা সম্প্রসারণ ব্যবস্থা করেছিলেন। তার আগে কবির কবিতা এভাবে কখনও সরাসরি প্রচারিত হয়নি। কবিকণ্ঠে সম্প্রসারিত হয়েছিল ‘জন্মদিন’ কবিতাটি, পাহাড় থেকে সমতলে শোনা গিয়েছিল, ‘নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই যে আসন পাতা/ হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করি লব টিকা/ মৃত্যুর দক্ষিণ হস্ত হতে, নূতন অরুণলিখা/ যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত৷’

পারস্যে কবির জন্মদিন পালন

সেদিন কবিকণ্ঠে ‘জন্মদিন’ কবিতাটি কালিম্পঙ থেকে টেলিফোনে কলকাতার ব্রডকাস্টিং সেন্টার হয়ে ছড়িয়ে যায় আরও পাঁচটি বেতারকেন্দ্রে—দিল্লি, মুম্বই, লখনউ, লাহোর এবং পেশোয়ারে। কবির জন্মদিনের বার্তা তখন আকাশে বাতাসে, এক উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

একদা যা ছিল নিতান্তই ঘরোয়া, তা দিনে দিনে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এক সার্বজনীন-রূপ নেয়। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে কবি লিখেছিলেন, ‘এমন একদিন ছিল যখন আমার জীবনের জন্মদিনের সার্থকতা তোদের কাছে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। ক্রমে কখন একসময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। সেটা যেন আমার জন্মান্তরের মতো। সেই আমার নবজন্মের জন্মদিন এতদিন চলে এসেছে৷’

‘জন্মদিবস’ জন্মোৎসবে বিস্তৃত হওয়ায় কবির প্রাপ্তিও কম হয়নি! পেয়েছেন মানুষের ভালোবাসা-আশীর্বাদ। জন্মদিনের আনন্দক্ষণে কবি মৃত্যুর পদধ্বনিও শুনতে পেয়েছিলেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া না-পাওয়ার হিসাব মেলাতেও বসেছেন, শেষবারের জন্মদিনের সকালে শান্তিনিকেতনের উদয়নে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা/ আমি চাহি বন্ধুজন যারা/ তাহাদের হাতের পরশে/ মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে/ নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,/ নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।/ শূন্য ঝুলি আজিকে আমার,/ দিয়েছি উজাড় করি/ যাহা কিছু আছিল দিবার,/ প্রতিদানে যদি কিছু পাই—/ কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা—/ তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই/ পারের খেয়ায় যাব যবে/ ভাষাহীন শেষের উৎসবে৷’

এ-কবিতাটি লেখার মাস তিনেক পরেই আসে বিষাদময় সেই দিনটি, কবির মহাপ্রয়াণ। কবির মৃত্যু-মাসের ‘প্রবাসী’তে এই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল।পরে অন্তর্ভুক্ত হয় ‘শেষলেখা’ বইতে। শেষ জন্মদিনে কবির মনে যে প্রশান্তি ছিল, আনন্দে তিনি মুখরিত হয়েছিলেন, তা নয়। বরং বিপন্নতা-বিষণ্ণতা তাঁকে গ্ৰাস করেছিল।

জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ শহরে থাকুন, শান্তিনিকেতনে থাকুন বা দূরে কোথাও, যেখানেই থাকুন না কেন, আড়ম্বরে অনাড়ম্বরে তা পালিত হয়েছে। সঙ্গীসাথী, প্রিয়জন ও গুণমুগ্ধরা পালন করেছেন। ১৩৩৬-এ (১৯২৯) পঁচিশে বৈশাখ কবি ছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরে, জাহাজে ভাসমান। সহযাত্রীরা জাহাজেই জন্মদিন পালনে আন্তরিক ভূমিকা নিয়েছিলেন। সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এর পরের বছর পঁচিশে বৈশাখের সময় কবি ছিলেন প্যারিসে। হ্যাঁ, প্যারিসেও তাঁর জন্মদিন পালিত হয়েছিল। উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্যারিসে বসবাসকারী ভারতীয়রা। কখনও কখনও কবির জন্মদিন ঘিরে বাহ্যিক আড়ম্বর, আনুষ্ঠানিকতার ঘনঘটা থাকেনি। থেকেছে অন্তর উৎসারিত প্রাণের আনন্দ। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই আনন্দে আবার ভাটাও পড়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কবির বাহান্নতম জন্মদিবস উৎযাপিত হয়েছিল শিলাইদহে। প্রকৃতির বিরূপতায় ঘাটতি পড়েছিল আনন্দে। পুত্র-কন্যা-জামাতায় পরিবৃত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সেদিনটি কীভাবে কাটিয়েছিলেন, সে-বর্ণনা আছে জগদানন্দ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে। শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, ‘আমার এই ৫২ বৎসরের জন্মদিনের উৎসব খুব একটা ঝড়-জলের মধ্যে সমাধা হয়ে গেছে। মনে মনে তাই আশা করচি …পুরাতনের সমস্ত জীর্ণ পাতা উড়িয়ে দিয়ে জীবনের শেষ ফল ফলবার জন্যে এবার বুঝি একবার নূতন সবুজে সাজতে হবে৷’ আরেক আশ্রম-শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীকেও কবি জানিয়েছিলেন সেই ঝড়-জল, বিঘ্নতাময় জন্মদিবসের কথা। লিখেছিলেন, ‘আমার জন্মদিনের অপরাহ্ণে বাতাস বইতে মেঘ জমতে জমতে অবশেষে প্রচুর বর্ষণ হয়ে দিন শেষ হল। আমার মনে হল সমস্ত দিন অপেক্ষা করে আমি তাঁর কাছ থেকে এই জন্মদিনের আশীর্বাদপত্র পেলুম…৷’

একদা যা ছিল নিতান্তই ঘরোয়া, তা দিনে দিনে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, এক সার্বজনীন-রূপ নেয়। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে কবি লিখেছিলেন, ‘এমন একদিন ছিল যখন আমার জীবনের জন্মদিনের সার্থকতা তোদের কাছে ছাড়া আর কোথাও ছিল না। ক্রমে কখন একসময়ে আমার জীবনের ক্ষেত্র বহুবিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল। সেটা যেন আমার জন্মান্তরের মতো। সেই আমার নবজন্মের জন্মদিন এতদিন চলে এসেছে৷’

‘জন্মদিবস’ জন্মোৎসবে বিস্তৃত হওয়ায় কবির প্রাপ্তিও কম হয়নি! পেয়েছেন মানুষের ভালোবাসা-আশীর্বাদ। জন্মদিনের আনন্দক্ষণে কবি মৃত্যুর পদধ্বনিও শুনতে পেয়েছিলেন, সে পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া না-পাওয়ার হিসাব মেলাতেও বসেছেন, শেষবারের জন্মদিনের সকালে শান্তিনিকেতনের উদয়নে বসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা/ আমি চাহি বন্ধুজন যারা/ তাহাদের হাতের পরশে/ মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে/ নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,/ নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।/ শূন্য ঝুলি আজিকে আমার,/ দিয়েছি উজাড় করি/ যাহা কিছু আছিল দিবার,/ প্রতিদানে যদি কিছু পাই—/ কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা—/ তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই/ পারের খেয়ায় যাব যবে/ ভাষাহীন শেষের উৎসবে৷’

এ-কবিতাটি লেখার মাস তিনেক পরেই আসে বিষাদময় সেই দিনটি, কবির মহাপ্রয়াণ। কবির মৃত্যু-মাসের ‘প্রবাসী’তে এই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল।পরে অন্তর্ভুক্ত হয় ‘শেষলেখা’ বইতে। শেষ জন্মদিনে কবির মনে যে প্রশান্তি ছিল, আনন্দে তিনি মুখরিত হয়েছিলেন, তা নয়। বরং বিপন্নতা-বিষণ্ণতা তাঁকে গ্ৰাস করেছিল।

জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ শহরে থাকুন, শান্তিনিকেতনে থাকুন বা দূরে কোথাও, যেখানেই থাকুন না কেন, আড়ম্বরে অনাড়ম্বরে তা পালিত হয়েছে। সঙ্গীসাথী, প্রিয়জন ও গুণমুগ্ধরা পালন করেছেন। ১৩৩৬-এ (১৯২৯) পঁচিশে বৈশাখ কবি ছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরে, জাহাজে ভাসমান। সহযাত্রীরা জাহাজেই জন্মদিন পালনে আন্তরিক ভূমিকা নিয়েছিলেন। সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এর পরের বছর পঁচিশে বৈশাখের সময় কবি ছিলেন প্যারিসে। হ্যাঁ, প্যারিসেও তাঁর জন্মদিন পালিত হয়েছিল। উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্যারিসে বসবাসকারী ভারতীয়রা। কখনও কখনও কবির জন্মদিন ঘিরে বাহ্যিক আড়ম্বর, আনুষ্ঠানিকতার ঘনঘটা থাকেনি। থেকেছে অন্তর উৎসারিত প্রাণের আনন্দ। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই আনন্দে আবার ভাটাও পড়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কবির বাহান্নতম জন্মদিবস উৎযাপিত হয়েছিল শিলাইদহে। প্রকৃতির বিরূপতায় ঘাটতি পড়েছিল আনন্দে। পুত্র-কন্যা-জামাতায় পরিবৃত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সেদিনটি কীভাবে কাটিয়েছিলেন, সে-বর্ণনা আছে জগদানন্দ রায়কে লেখা একটি চিঠিতে। শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, ‘আমার এই ৫২ বৎসরের জন্মদিনের উৎসব খুব একটা ঝড়-জলের মধ্যে সমাধা হয়ে গেছে। মনে মনে তাই আশা করচি …পুরাতনের সমস্ত জীর্ণ পাতা উড়িয়ে দিয়ে জীবনের শেষ ফল ফলবার জন্যে এবার বুঝি একবার নূতন সবুজে সাজতে হবে৷’ আরেক আশ্রম-শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীকেও কবি জানিয়েছিলেন সেই ঝড়-জল, বিঘ্নতাময় জন্মদিবসের কথা। লিখেছিলেন, ‘আমার জন্মদিনের অপরাহ্ণে বাতাস বইতে মেঘ জমতে জমতে অবশেষে প্রচুর বর্ষণ হয়ে দিন শেষ হল। আমার মনে হল সমস্ত দিন অপেক্ষা করে আমি তাঁর কাছ থেকে এই জন্মদিনের আশীর্বাদপত্র পেলুম…৷’

সরলা দেবী

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন সাড়ম্বরে প্রথম পালিত হয় শান্তিনিকেতনে। ঊনপঞ্চাশ পেরিয়ে কবির পঞ্চাশে পদার্পণকে কেন্দ্র করে মহাসমারোহে হয়েছিল এই আনন্দ-অনুষ্ঠান। আশ্রমবাসী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এই সম্মিলিত আয়োজন রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। সেই মুগ্ধতা রবীন্দ্র-কণ্ঠেও ফুটে উঠেছিল। কবি বলেছিলেন, ‘আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ, আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকাল তোমাদের আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করছি৷’ রবীন্দ্রনাথ তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেননি, তাৎক্ষণিকভাবেই বলেছিলেন, কেউ অনুলিখন করেছিলেন। ‘জন্মোৎসব’ শিরোনামে অনুলিখিত বক্তৃতা ছাপা হয়েছিল ‘ভারতী’তে।

জন্মোৎসবের সন্ধ্যায় আশ্রমের ছাত্র-শিক্ষকরা মিলিতভাবে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকটি অভিনয় করেছিলেন। নাট্যাভিনয়ের স্মৃতি ধরা আছে সুধীরঞ্জন রায়ের ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ বইটিতে। সুধীরঞ্জন লিখেছেন, ‘জগদানন্দবাবু সেজেছিলেন রাজজামাতা রামচন্দ্র। দিনুবাবু তখন ক’দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন বলে তাঁর কথা ভাবা হয়নি। কিন্তু অভিনয়ের দিন দুই পূর্বে হঠাৎ তিনি তখন ফিরে এলেন তখন তো পদগুলি সবই বিলি হয়ে গেছে। কী উপায়—ভেবেচিন্তে তাঁকে করা হল রামচন্দ্রের সভা-গায়ক।… নাটকের নির্দেশ ছিল যে সভার ওস্তাদ যখন গান গাইবেন তখন রাজা রামচন্দ্র বিজ্ঞ সমঝদারের মতো মাঝে মাঝে ‘বাহবা ওস্তাদজী’ বলবেন—আর ভুল জায়গায় তাল দেবেন। এদিকে ব্যাপার হল এই যে, জগদানন্দবাবুর তালজ্ঞান যথেষ্টই ছিল, কাজেই বেতালে দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হচ্ছিল না৷’ সেসব দেখে ‘দর্শকরা হেসে অস্থির’ হয়েছিল। পরের বছর, কবির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়াই শান্তিনিকেতনে পালিত হয়েছে সাড়ম্বরে। আগের বছরের মতো শুধুই আশ্রমিকরা যোগ দেননি, সেই আনন্দময় জন্মদিনে ছিল সবার নিমন্ত্রণ। কবির অনুরাগী, ভক্তকুল, গুণগ্ৰাহী ও প্রিয়জনদের আন্তরিক উপস্থিতিতে জন্মদিন উৎযাপনের অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল বড় মাধুর্যময়।

জন্মদিবসের আগের দিন সন্ধ্যায় নাট্যঘরে অভিনীত হয়েছিল রবীন্দ্রনাটক ‘রাজা’। এই নাটকে ঠাকুরদাদার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দর্শকাসনে ছিলেন রবীন্দ্রবান্ধব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুলেখিকা সীতা দেবী। তাঁর ‘পুণ্যস্মৃতি’ বইতে আছে ‘রাজা’ দেখার অভিজ্ঞতার বিবরণ। কেমন অভিনয় করেছিলেন কবি, সে প্রসঙ্গে সীতা দেবী লিখেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দিব। তাঁহার সব কিছুর তুলনা একমাত্র তাহাতেই মিলিত। একটা জিনিস আমার সর্বদা মনে হইত, যখনই তাঁহার অভিনয় দেখিতাম—তিনি যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হোন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ইহা কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। আত্মগোপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, যদিও তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন৷’ রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, তিনি কবির ‘গানের ভাণ্ডারী’, সেই দিনেন্দ্রনাথের বাস্তবোচিত সাজসজ্জা নাটক বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। সীতা দেবী লিখেছেন, ‘দিনেন্দ্রনাথ কালিঝুলি মাখিয়া, আলখাল্লার উপর নানা রঙের ন্যাকড়ার ফালি ঝুলাইয়া, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাগল সাজিয়েছিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া দুই তিনটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল৷’

জন্মোৎসবের সন্ধ্যায় আশ্রমের ছাত্র-শিক্ষকরা মিলিতভাবে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকটি অভিনয় করেছিলেন। নাট্যাভিনয়ের স্মৃতি ধরা আছে সুধীরঞ্জন রায়ের ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ বইটিতে। সুধীরঞ্জন লিখেছেন, ‘জগদানন্দবাবু সেজেছিলেন রাজজামাতা রামচন্দ্র। দিনুবাবু তখন ক’দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলেন বলে তাঁর কথা ভাবা হয়নি। কিন্তু অভিনয়ের দিন দুই পূর্বে হঠাৎ তিনি তখন ফিরে এলেন তখন তো পদগুলি সবই বিলি হয়ে গেছে। কী উপায়—ভেবেচিন্তে তাঁকে করা হল রামচন্দ্রের সভা-গায়ক।… নাটকের নির্দেশ ছিল যে সভার ওস্তাদ যখন গান গাইবেন তখন রাজা রামচন্দ্র বিজ্ঞ সমঝদারের মতো মাঝে মাঝে ‘বাহবা ওস্তাদজী’ বলবেন—আর ভুল জায়গায় তাল দেবেন। এদিকে ব্যাপার হল এই যে, জগদানন্দবাবুর তালজ্ঞান যথেষ্টই ছিল, কাজেই বেতালে দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হচ্ছিল না৷’ সেসব দেখে ‘দর্শকরা হেসে অস্থির’ হয়েছিল। পরের বছর, কবির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়াই শান্তিনিকেতনে পালিত হয়েছে সাড়ম্বরে। আগের বছরের মতো শুধুই আশ্রমিকরা যোগ দেননি, সেই আনন্দময় জন্মদিনে ছিল সবার নিমন্ত্রণ। কবির অনুরাগী, ভক্তকুল, গুণগ্ৰাহী ও প্রিয়জনদের আন্তরিক উপস্থিতিতে জন্মদিন উৎযাপনের অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল বড় মাধুর্যময়।

জন্মদিবসের আগের দিন সন্ধ্যায় নাট্যঘরে অভিনীত হয়েছিল রবীন্দ্রনাটক ‘রাজা’। এই নাটকে ঠাকুরদাদার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দর্শকাসনে ছিলেন রবীন্দ্রবান্ধব রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুলেখিকা সীতা দেবী। তাঁর ‘পুণ্যস্মৃতি’ বইতে আছে ‘রাজা’ দেখার অভিজ্ঞতার বিবরণ। কেমন অভিনয় করেছিলেন কবি, সে প্রসঙ্গে সীতা দেবী লিখেছেন, ‘রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের আর কি বর্ণনা দিব। তাঁহার সব কিছুর তুলনা একমাত্র তাহাতেই মিলিত। একটা জিনিস আমার সর্বদা মনে হইত, যখনই তাঁহার অভিনয় দেখিতাম—তিনি যে ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হোন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ইহা কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। আত্মগোপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল, যদিও তিনি অতি উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন৷’ রবীন্দ্রনাথের গান কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, তিনি কবির ‘গানের ভাণ্ডারী’, সেই দিনেন্দ্রনাথের বাস্তবোচিত সাজসজ্জা নাটক বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। সীতা দেবী লিখেছেন, ‘দিনেন্দ্রনাথ কালিঝুলি মাখিয়া, আলখাল্লার উপর নানা রঙের ন্যাকড়ার ফালি ঝুলাইয়া, রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাগল সাজিয়েছিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া দুই তিনটি শিশু কাঁদিয়া উঠিল৷’

বৃদ্ধ বয়সেও নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তেন কবি

পঁচিশে বৈশাখ ভোর পাঁচটা থেকেই সেবার আম্রকুঞ্জে নানা উপচার সহযোগে কবির জন্মোৎসব পালনের সূচনা হয়ে যায়। শুধু আশ্রমিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কলকাতা থেকে আগত কবির প্রিয়জনরাই শুধু নন, আশপাশের গ্রামগুলি থেকেও প্রাণের আনন্দে দলে দলে মানুষজন এসে হাজির হয়েছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আরেক কন্যা শান্তা দেবীর লেখায় আছে সে-বিবরণ। তিনি জানিয়েছেন, ‘সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে বোলপুরের ভুবনডাঙার মত জলহীন প্রান্তরে জন্মোৎসবের নামে দলে দলে ছেলে-বুড়ো গিয়ে হাজির৷’

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলের প্রণাম-শ্রদ্ধা গ্রহণ করতে করতে কবি খানিক বিপন্নই হয়েছিলেন। সীতা দেবী লিখেছেন, ‘সভার কার্য শেষ হইতেই কবিকে প্রণাম করিবার ধূম পড়িয়া গেল। প্রায় তিনশত ব্যক্তির প্রণাম গ্রহণ করিতে তাঁহাকে আধ ঘণ্টারও বেশি দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি সমস্তক্ষণই নতমস্তকে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ছেলেদের প্রণামের পালা সাঙ্গ হইতেই তিনি চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমরা এতখানি বঞ্চিত হইতে একেবারেই স্বীকার করিলাম না। সন্তোষবাবু গিয়া তাঁহাকে আবার ডাকিয়া আনিলেন। মহিলা ও বালিকাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া তবে তিনি যাইতে পথ পাইলেন৷’

অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলের প্রণাম-শ্রদ্ধা গ্রহণ করতে করতে কবি খানিক বিপন্নই হয়েছিলেন। সীতা দেবী লিখেছেন, ‘সভার কার্য শেষ হইতেই কবিকে প্রণাম করিবার ধূম পড়িয়া গেল। প্রায় তিনশত ব্যক্তির প্রণাম গ্রহণ করিতে তাঁহাকে আধ ঘণ্টারও বেশি দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি সমস্তক্ষণই নতমস্তকে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ছেলেদের প্রণামের পালা সাঙ্গ হইতেই তিনি চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমরা এতখানি বঞ্চিত হইতে একেবারেই স্বীকার করিলাম না। সন্তোষবাবু গিয়া তাঁহাকে আবার ডাকিয়া আনিলেন। মহিলা ও বালিকাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া তবে তিনি যাইতে পথ পাইলেন৷’

বেলা শেষে রবীন্দ্রনাথ

পঁচিশে বৈশাখ নিয়ে মানুষের উদ্দীপনা দিনে দিনে বেড়েছে। জন্মদিবসটি সাড়ম্বরে দিগ্বিদিকে পালিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই বাহ্যিক জাঁকজমকের আধিক্যে প্রাণের উত্তাপ অনুভূত হয়নি। কবির জন্মদিনে, পঁচিশে বৈশাখ অনুষ্ঠান যেখানেই হোক, যত জাঁকিয়েই হোক না কেন, শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠান, আশ্রমিক-শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সান্নিধ্য কবির যে বেশি ভালো লাগত, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবল গ্রীষ্মে প্রচণ্ড দাবদাহে পঁচিশে বৈশাখের সময় আশ্রম-বিদ্যালয় বন্ধ রাখার ব্যবস্থা হয়। কাঠফাটা রোদে, অসহ্য গরমে আশ্রম-বিদ্যালয় চালু রাখাই কষ্টকর হয়ে ওঠে! যে কোনও সময় যে কোনও ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। সে কথা ভেবে বৈশাখের শুরুতেই গ্ৰীষ্মাবকাশের ছুটি পড়েছে আশ্রমে। রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন হয়েছে বৈশাখেরই সূচনায়। বাংলা নববর্ষের দিন কবির জন্মোৎসব পালনের ব্যবস্থা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই ইচ্ছায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কবির অনুমতি সাপেক্ষেই পয়লা বৈশাখে তাঁর জন্মদিন পালনের সূচনা করেছিল। ১৩৪৪-এ (১৯৩৭) মন্দিরে নববর্ষের দিন প্রত্যুষে উপাসনা দিয়ে জন্মোৎসব পালনের সূচনা হয়। অপরাহ্ণে ভিন্নতর কর্মসূচি। চীনা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন। কথা ছিল কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু দ্বারোদ্ঘাটন করতে আসবেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী কন্যা ইন্দিরাকে দিয়ে লিখিত ভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নেহরু। পরের বছরও নববর্ষের দিন শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে পালিত হয়েছিল কবির জন্মোৎসব। পঁচিশে বৈশাখের সময় কবি ছিলেন কালিম্পঙে। ১৩৪৬-এও নববর্ষের প্রভাতে ছিল জন্মোৎসব পালনের বহুবিধ কর্মসূচি। অপরাহ্ণে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণে নির্মিত ‘দিনান্তিকা’ চা-চক্রের উদ্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে বসেছিল নৃত্যগীতির আসর। পঁচিশে বৈশাখের সময় কবি গিয়েছিলেন পুরীতে। সরকারি আয়োজনে পালন শুধু নয়, জগন্নাথ মন্দিরের পূজারিরাও সমবেত হয়েছিলেন কবির মঙ্গল কামনায়। পরের বছর ঊনআশিতম জন্মোৎসবও শান্তিনিকেতনে পালিত হয়েছিল নববর্ষের দিন। সন্ধ্যায় আম্রকুঞ্জে প্রথমে বেদমন্ত্রপাঠ, পরে রবীন্দ্রনাথ স্বকণ্ঠে শুনিয়েছিলেন ‘অরূপরতন’ নাটক। জন্মোৎসবে কলাভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিল্পপ্রদর্শনী। ‘দিনান্তিকা’-র ভিত্তিচিত্রের কাজ নন্দলাল বসুর পরিচালনায় সেইদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছিল। রামকিঙ্কর বেইজ রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি এই নববর্ষেই উপহার দিয়েছিলেন। পঁচিশে বৈশাখে কবি গিয়েছিলেন মংপুতে। মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথেয়তায় কবির সেই পাহাড়বাস বড়ই আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল। পাহাড়ের মানুষজন কবির উপস্থিতিতে পালন করেছিল তাঁর জন্মদিবস। তাদের আন্তরিক আয়োজন কবিকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। কবির জীবদ্দশায় শেষ জন্মোৎসবও সাড়ম্বরে প্রাণের আনন্দে পয়লা বৈশাখই পালিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। প্রভাতে আশ্রমিকরা বৈতালিক গান গেয়ে আশ্রম পরিক্রমা করেছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেনের পরিচালনায় উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মন্দিরে। গাওয়া হয়েছিল ‘হে পুরুষোত্তম’ ও ‘ওই মহামানব আসে’ গান দুটি। সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে ক্ষিতিমোহন সেন পাঠ করেছিলেন ‘সভ্যতার সংকট’। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, ‘আমার মত সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই হয়েছে। শুধু যে আমার স্বদেশবাসীরা আমাকে ভালোবেসেছে তা নয়, সুদূর দেশের অনেক মনস্বী, তপস্বী, রসিক আমাকে অজস্র আত্মীয়তা দ্বারা ধন্য করেছেন। সকলের এই স্নেহ মমতা সেবা আজ আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করি। প্রণাম করে যাই তাঁকে যিনি আমাকে এই আশ্চর্য গৌরবের অধিকারী করেছেন।’ রবীন্দ্রনাথ যে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন, তা তাঁর কথায় কবিতায় এই বেলা-শেষে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আশ্রমবাসীদের উদ্দেশে এই জন্মোৎসবে জানিয়েছিলেন, ‘তোমরা আজ আমাকে অভিনন্দন উপহার বহন করে এনেছ। পরিবর্তে আমার কাছ থেকে আশীর্বাদের প্রার্থনা জানিয়েছ। প্রত্যহ নীরবে আমার আশীর্বাদ তোমাদের প্রতি ধাবিত ও প্রবাহিত হচ্ছে দীর্ঘকাল নিরন্তর তোমাদের অভিষিক্ত করছে। আমার আশীর্বাদ আজ নূতন বেশে তোমাদের কাছে উপস্থিত হউক, সুন্দর বেশে তোমরা তাকে গ্রহণ কর৷’

কবির আশীর্বাদ আজও আমাদের অবলম্বন। তিনিই পথ দেখান। তাঁর আশিস-হাত আমাদের মাথার উপরই রয়েছে। শান্তিনিকেতনের আনাচে-কানাচে আকাশে বাতাসে এখনও যেন রয়ে গেছে কবির উপস্থিতি। পঁচিশে বৈশাখ, কবির জন্মদিবস আজও শান্তিনিকেতনের মন্দিরে পালিত হয় ছোট পরিসরে। মূল অনুষ্ঠানটি হয় নববর্ষে, পয়লা বৈশাখে। কবি-জীবনের শেষ-বেলায় গৃহীত এই কর্মসূচি যথারীতি অব্যাহত রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে শুধুই আশ্রমিক বা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নন, বৃহত্তর ‘আমরা’ও নতুন বছরে প্রবেশ করি। তাঁর দেখানো পথই ধরে লক্ষ্য পূরণের পথে হাঁটতে থাকি। কবির অনুমতিক্রমে আশ্রমিকরা নববর্ষের দিনটিতে কবির জন্মোৎসব পালনের পরিকল্পনা না গ্রহণ করলে এই অভূতপূর্ব আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হত।

ছবি সৌজন্যে: লেখক

* গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি (tagore-stories – Rabindranath Tagore) : পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Parthajit Gangopadhyay) অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে ডক্টরেট। বাংলা ছড়ার বিবর্তন নিয়ে গবেষণা, ডি-লিট অর্জন। শিশুসাহিত্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা করে চলেছেন। বাংলা সাহিত্যের বহু হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করেছেন। ছোটদের জন্য পঞ্চাশটিরও বেশি বই লিখেছেন। সম্পাদিত বই একশোরও বেশি।

কবির আশীর্বাদ আজও আমাদের অবলম্বন। তিনিই পথ দেখান। তাঁর আশিস-হাত আমাদের মাথার উপরই রয়েছে। শান্তিনিকেতনের আনাচে-কানাচে আকাশে বাতাসে এখনও যেন রয়ে গেছে কবির উপস্থিতি। পঁচিশে বৈশাখ, কবির জন্মদিবস আজও শান্তিনিকেতনের মন্দিরে পালিত হয় ছোট পরিসরে। মূল অনুষ্ঠানটি হয় নববর্ষে, পয়লা বৈশাখে। কবি-জীবনের শেষ-বেলায় গৃহীত এই কর্মসূচি যথারীতি অব্যাহত রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে শুধুই আশ্রমিক বা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নন, বৃহত্তর ‘আমরা’ও নতুন বছরে প্রবেশ করি। তাঁর দেখানো পথই ধরে লক্ষ্য পূরণের পথে হাঁটতে থাকি। কবির অনুমতিক্রমে আশ্রমিকরা নববর্ষের দিনটিতে কবির জন্মোৎসব পালনের পরিকল্পনা না গ্রহণ করলে এই অভূতপূর্ব আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হত।

ছবি সৌজন্যে: লেখক

* গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি (tagore-stories – Rabindranath Tagore) : পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Parthajit Gangopadhyay) অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে ডক্টরেট। বাংলা ছড়ার বিবর্তন নিয়ে গবেষণা, ডি-লিট অর্জন। শিশুসাহিত্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা করে চলেছেন। বাংলা সাহিত্যের বহু হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করেছেন। ছোটদের জন্য পঞ্চাশটিরও বেশি বই লিখেছেন। সম্পাদিত বই একশোরও বেশি।