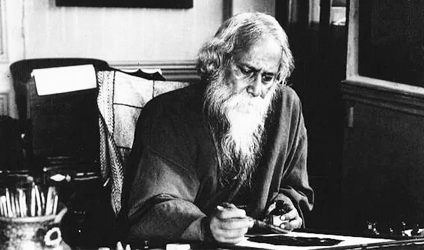

রবীন্দ্রনাথ।

ঠাকুরবাড়িতে একসময় দুর্গাপুজো হত। নীলমণি ঠাকুরের আমলে যে পুজোর সূচনা, প্রিন্স দ্বারকানাথের কালে একেবারেই তা বদলে গিয়েছিল। ভক্তিরসের বদলে সুলভ আনন্দের যথেচ্ছ আয়োজন। সেই আমোদ-উল্লাসে উচ্চপদস্থ ইংরেজরাও আসতেন। ইংরেজের সঙ্গে ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক। তাঁদের আগমনে দ্বারকানাথের বাণিজ্য-পথ সুগম হয়ে উঠত। মহর্ষিদেবের কালে এই দুর্গাপুজোর চেহারা একেবারেই বদলে গিয়েছিল। পৌত্তলিকতায় তাঁর আস্থা ছিল না। দেবদেবীতে অনাস্থা। পুজো-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎই দুর্গাপুজো বন্ধ করে দেননি তিনি। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন, নির্লিপ্ত থাকতেন। বাড়িতে পুজো, অথচ তিনি নির্জন ঘরে একলা বসে থাকতেন, কখনো-বা ওই সময়ই বের হতেন ভ্রমণে, পর্যটনে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই জোড়াসাঁকোয় দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মহর্ষির আমলে জোড়াসাঁকোয় দুর্গাপুজো বন্ধ হলেও শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে যে আনন্দময় আয়োজন, সেই আয়োজনে ভাঁটা পড়েনি। বিজয়ার দিনে নিয়ম করে বাড়িতে হত ‘বিজয়া সম্মেলন’। তানপুরায় সুর তুলে বিষ্ণু চক্রবর্তীর গাইতেন বিজয়ার গান। এই গানে পুরুষরা যেমন যোগ দিতেন, তেমনই যোগ দিতেন বাড়ির মহিলারাও। মহিলারা অবশ্য বসতেন চিকের আড়ালে। বিজয়ার গান শুধু নয়, বসত যাত্রার আসরও। চিরাচরিত প্রথা মেনে চলত আলিঙ্গন, শ্রদ্ধা-অপর্ণ ও শুভেচ্ছা-বিনিময়। অবনীন্দ্রনাথ কৌতুক করে লিখেছেন, ‘বুড়ো বুড়ো চাকররাও সব এসে আমাদের ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম করত।’

আরও পড়ুন:

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৭২: রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনে কঠোর হতেও পারতেন

অমর শিল্পী তুমি, পর্ব-১১: কার মন ভোলাতে এলে তুমি আজ…

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে বহুজনের প্রণাম পেতেন। কেউ এসে প্রণাম করতেন, কেউ বা জানাতেন চিঠিতে। স্নেহভাজনদের বিজয়ার প্রণাম পাওয়ার জন্য, আশীর্বাদ করার জন্য রবীন্দ্রনাথও অপেক্ষা করতেন। সেবার কবি ছিলেন মংপুতে, মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে। সেখানে অবস্থানকালে চিঠিতে ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীর বিজয়ার বিলম্বিত প্রণাম পেয়ে কবি মজা করে লিখেছিলেন, ‘তোদের বিজয়ার প্রণাম না পেলে মনে হয় পাঁজির ভুল হয়েছে, এবারে তাই সন্দেহ হচ্ছিল, এমন সময়ে তিথির পরিচয় দিয়ে জিনিসটা পৌঁছলো আমার হাতে।’

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিঠিতে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল হেমন্তবালা দেবীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন ‘জোনাকি’। ১৯৩৫-এ চুয়াত্তর বছরের কবি হেমন্তবালার কাছ থেকে পেয়েছিলেন পার্বণী। তিনি পাঠিয়েছিলেন ধুতি। সেই ধুতি পরে কবি গ্রহণ করেছিলেন ‘বিজয়ার অভ্যর্থনা’।

আরও পড়ুন:

এই দেশ এই মাটি, সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-১৯: সুন্দরবনের জঙ্গল-জননী বিশালাক্ষী

এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-৪২: অ্যান্টিবায়োটিক খেলেই গন্ডগোল?

বিজয়ার সঙ্গে মিষ্টির সম্পর্ক অতি নিবিড়। নতুন ধুতি শুধু নয়, ছিল রসনা-পরিতৃপ্তির আয়োজন। মিলেছিল মালপোয়া। শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পার্বণী পেয়ে খুশি হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন হেমন্তবালাকে, পরের দিন আরেক চিঠিতে জানিয়েছিলেন সেই ধুতি পরার খবর, মালপোয়া-লাভের খবর। পত্র দুটি এরকম, ১. তোমার হাত থেকে ছুটির পার্বণী পেয়ে খুব খুশি হয়েছি।… কাল বিজয়ার দিনে পরব তোমার দেওয়া কাপড়খানি। ২. তোমার দেওয়া ধুতি পরে এখানে কাল বিজয়ার অভ্যর্থনা সম্পন্ন করেছি। মালপোয়া নানা আকৃতির ছিল বটে, কিন্তু তার প্রকৃতিতে একই রকম মিষ্টতা।’

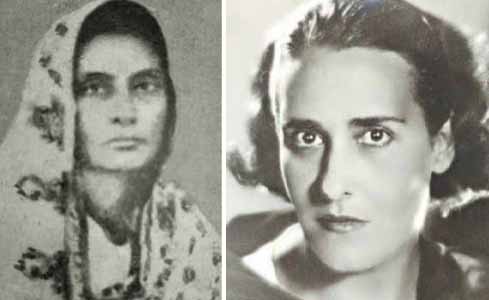

(বাঁ দিকে) হেমন্তবালা দেবী। রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়া' (ডান দিকে)।

এ সব তো পরবর্তীকালের ঘটনা। জোড়াসাঁকোয় যখন দুর্গাপুজো হত, সে পুজোয় জাঁকজমক কী রকম ছিল, তা নিয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়। কেমন ছিল দেবীর বিসর্জনপর্ব, কীভাবে জোড়াসাঁকোয় প্রতিমা নিরঞ্জন হত, সে বিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। একাধিকজনের স্মৃতিচর্যায় রয়েছে, জোড়াসাঁকোয় দুর্গাপ্রতিমা সজ্জিত হত সোনার গয়নায়। বিসর্জনের সময় সেসব গয়না খুলে রাখা হত না। গয়নাসমেতই জলে ফেলা হত। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, ‘সম্ভবত ভাসানের নৌকার দাঁড়ি মাঝি বা অন্য কর্মচারীরা তাহা খুলিয়া লইত।’ বিজয়ার দিনে প্রতিমা নিরঞ্জনযাত্রায় বাড়ি ছেলেরা শামিল হত নতুন পোশাকে। মেয়েদের যাওয়ার অধিকার ছিল না। তেতলার ছাদ থেকে দেখতেন তাঁরা।

আরও পড়ুন:

কলকাতার পথ-হেঁশেল, পর্ব-১১: আমার নাম, তোমার নাম— তুং নাম, তুং নাম!

ক্যাবলাদের ছোটবেলা, পর্ব-২১: ওঠো ওঠো রে! বিফলে প্রভাত বহে যায় যে!

কখনো জোড়াসাঁকোয়, কখনো শান্তিনিকেতনে, কখনো বা শিলাইদহে পুজোর সময় কাটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পুজোর দিনগুলিতে তিনি কী করবেন, সে প্রসঙ্গে কলকাতা থেকে লেখা এক চিঠিতে স্নেহের রাণুকে লিখেছিলেন, ‘পরশু কিংবা শনিবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব। সেখানে এতদিনে শরৎকালের রোদ্দুরে আকাশে সোনার রং ধরেছে আর শিউলিফুলের গন্ধে বাতাস বিভোর হয়ে আছে। আজ বুধবার, আজ থেকে ছেলেরা সব হো হো করতে করতে বাড়িমুখো দৌড়েচে—কাল পরশুর মধ্যে আশ্রম প্রায় শূন্য হয়ে যাবে। এদিকে শুক্লপক্ষ এসে পড়ল। দিনে দিনে সন্ধ্যার পেয়ালাটি চাঁদের আলোয় ভরতি হয়ে উঠতে থাকবে। আমি বারান্দায় আরামকেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ করে বসব—চাঁদ আমার মনের ভাবনাগুলির পরে আপন রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তাদের স্বপ্নময় করে তুলবে …।’

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবি।

পুজোর আনন্দ রবীন্দ্রনাথকেও আনন্দ দিত। মন ভরে উঠত প্রকৃতির রূপ-রঙে। কখনো কখনো অতীতকাতর হয়ে পড়তেন, বিষণ্ণতা ছেয়ে যেত কবির মনে। বিজয়ার দিনটি কবির কাছে ভিন্নতর মাত্রা নিয়ে আসত। চিরাচরিত প্রথাকে উপেক্ষা নয়, সেই প্রথার মধ্যেও কবি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসার স্পর্শ পেতেন। কবিকে যিনি প্রাণরসে সিক্ত করেছিলেন, উজ্জীবিত করেছিলেন, তিনি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। কবি তাঁর নামকরণ করেছিলেন ‘বিজয়া’। ‘পূরবী’ বইটি উৎসর্গ করে কবি লিখেছিলেন ‘বিজয়ার করকমলে’। ‘বিজয়া’ শব্দটি রবীন্দ্রজীবনে এক নতুনতর ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছিল। দুর্গাপুজোর ‘বিজয়া’ তো শুধু ‘বিসর্জন’ নয়, ‘বিজয়া’কে ঘিরে যে লোকাচার, সে লোকাচারে শ্রদ্ধা-ভালোবাসাও মিশে থাকে।

* গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি (Tagore Stories – Rabindranath Tagore) : পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Parthajit Gangopadhyay) অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে ডক্টরেট। বাংলা ছড়ার বিবর্তন নিয়ে গবেষণা, ডি-লিট অর্জন। শিশুসাহিত্য নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণা করে চলেছেন। বাংলা সাহিত্যের বহু হারানো সম্পদ পুনরুদ্ধার করেছেন। ছোটদের জন্য পঞ্চাশটিরও বেশি বই লিখেছেন। সম্পাদিত বই একশোরও বেশি।