বলরাম এবং কৃষ্ণ। ছবি: সংগৃহীত।

গান্ধারের রাজপুত্রী এবং হস্তিনার রাজবধূ গান্ধারী পিতার দুঃসহ মৃত্যু, ভ্রাতার প্রতিশোধস্পৃহার উপরে উঠে স্বামীর জন্য বেঁধেছিলেন তাঁর চোখ আর পুত্রদের জন্য বেঁধেছিলেন নিজের মন, কিন্তু সময় তাঁর সব কেড়ে নিয়েছিল। মাতৃসত্তার হাহাকার তাঁর তীব্র হয়েছিল গীতার উপদেষ্টাকে দেখে, সোচ্চারে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্রগদাধর—হতপুত্র, হতজ্ঞাতি, হতামাত্য হয়ে বনে ভ্রমণ করতে করতে কুৎসিতভাবে নিহত হবে। তোমার বংশের মহিলারাও সর্বহারা হবে, কিন্তু অপরপক্ষ যে সবার মনের কান্ডারী, তাঁর তো রাগ-দ্বেষের কোনও প্রকাশ নেই।

তিনি তো চিত্তবৃত্তিনিরোধ—যত: ধর্মস্তত: জয়ের পক্ষে, তাঁর যে প্রিয়সখী ভয়ানকভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অসম্মানিত হয়েছিলেন ভরা সভায়; প্রিয়সখা অবসন্ন হয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে, সে সব দায় তো তাঁকে নিতেই হতো। বিরাট ভারতযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাঁদের দুঃখের উপশম তাঁকে করতে হয়েছিল। অথচ সেই যুদ্ধের পক্ষে তিনি কখনও ছিলেন না। তাঁর কাছে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ আর পরের ধর্ম ভয়াবহ। তাই গান্ধারীর অভিশাপের উত্তরে তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, দেবী আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করবো, আমি তা বহুকাল ধরে পরিজ্ঞাত আছি। আমার যা অবশ্যকরণীয় আপনি আমাকে তাই বলেছেন।

তিনি তো চিত্তবৃত্তিনিরোধ—যত: ধর্মস্তত: জয়ের পক্ষে, তাঁর যে প্রিয়সখী ভয়ানকভাবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অসম্মানিত হয়েছিলেন ভরা সভায়; প্রিয়সখা অবসন্ন হয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে, সে সব দায় তো তাঁকে নিতেই হতো। বিরাট ভারতযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তাঁদের দুঃখের উপশম তাঁকে করতে হয়েছিল। অথচ সেই যুদ্ধের পক্ষে তিনি কখনও ছিলেন না। তাঁর কাছে স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ আর পরের ধর্ম ভয়াবহ। তাই গান্ধারীর অভিশাপের উত্তরে তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, দেবী আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করবো, আমি তা বহুকাল ধরে পরিজ্ঞাত আছি। আমার যা অবশ্যকরণীয় আপনি আমাকে তাই বলেছেন।

অন্যদিকে দ্রুপদের কন্যা ঘোরকৃষ্ণা, কুঞ্চিতকেশী, তেজস্বিনী, নিজের যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে কথা বলে এসেছেন অথচ সভাপর্বে তিনি সবচেয়ে বেশি অসহায়। হাজার সংস্কারে আবদ্ধ তিনি একবস্ত্রা, সম্পূর্ণ একা। তাঁকে রক্ষা করার কেউ ছিল না, ভীমসেন ছাড়া অন্যান্য স্বামীরা (যদিও সেই বিবাহ প্রাচীন ভারতীয় কোনও বিশেষ যৌনাচারের সাক্ষ্য বহন করে না) নিজেদের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের আশঙ্কায় আশঙ্কিত, ক্ষত্রিয়জনোচিত প্রোটোকল রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। কেবল কৌরবপক্ষীয় বিকর্ণ সেই ক্ষত্রিয়ার জন্য বিচলিত ও মুখর হয়েছিলেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের শুষ্ক উপদেশ যখন কোনও কাজে এল না, তখন দ্রৌপদীর একমাত্র আশ্রয় হলেন তাঁর সখা মধুসূদন—আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ। পরে সেই সখাকে দেখেই বর্ষিত হয়েছে তাঁর অভিমান—ন চৈব মধুসূদনঃ। এক্ষেত্রে শ্রীভগবান উত্তর দিয়েছিলেন, আহ্বান না করলে আমি যাই না। এমনই এক আহ্বান এসেছিল তাঁর অবসন্ন প্রিয় সখার কাছ থেকে এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে।

আরও পড়ুন:

দশভুজা: ‘পুরুষ মানুষের কাজে হাত দিলে এমনই হবে, মহিলাদের এসব সাজে না’

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৩৪: কবি যখন শিক্ষক

বিরাট, ঐতিহাসিক ভারতযুদ্ধে, সারথি শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে যুযুধান দুই পক্ষের সৈন্যদলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুন যখন দেখলেন প্রতিপক্ষ তাঁরই প্রিয় আত্মীয়স্বজন তখন তিনি বিষাদে অভিভূত হলেন, স্নায়ু হল অবসন্ন। আর তখন থেকে সেই তুমুল আসন্ন যুদ্ধের প্রণালী- পরিণতি নিয়ে এক পরমপুরুষের মনস্তাত্ত্বিক উপদেশ যুগের পর যুগ ধরে শুনেছিল ভারতবর্ষ তথা বাকি বিশ্ব।

সবার আগে এই উপদেশ শুনেছিলেন যুধিষ্ঠির। যখন সঞ্জয়ের সন্ধি প্রস্তাব শুনে তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ়, তখন শ্রীভগবান তাঁকে কর্মের পথে উদ্বোধিত করলেন। আর একবার ভীমের মুখে অভূতপূর্ব শান্তির বাণী শুনে কৃষ্ণ তাঁকে তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করেন। সেই শুরু, সেখান থেকে ভীষ্মের শঙ্খনাদ যেদিন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল আর্যাবর্তের আকাশে বাতাসে, যেদিন অশ্রুসজল চোখে কেঁপে উঠেছিল অর্জুনের স্নায়ুতন্ত্র, হাত থেকে খসে পড়েছিল গান্ডীব, যাঁকে সম্ভ্রম করত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের রাজন্যবর্গ, যাঁর অস্ত্রচালনায় ঘনঘোর তমিস্রাও বিদীর্ণ হতো, সেই কণ্ঠ জীবনে প্রথম বলে উঠেছিল—ন যোৎস্যে—যুদ্ধ করবো না।

সবার আগে এই উপদেশ শুনেছিলেন যুধিষ্ঠির। যখন সঞ্জয়ের সন্ধি প্রস্তাব শুনে তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ়, তখন শ্রীভগবান তাঁকে কর্মের পথে উদ্বোধিত করলেন। আর একবার ভীমের মুখে অভূতপূর্ব শান্তির বাণী শুনে কৃষ্ণ তাঁকে তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করেন। সেই শুরু, সেখান থেকে ভীষ্মের শঙ্খনাদ যেদিন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল আর্যাবর্তের আকাশে বাতাসে, যেদিন অশ্রুসজল চোখে কেঁপে উঠেছিল অর্জুনের স্নায়ুতন্ত্র, হাত থেকে খসে পড়েছিল গান্ডীব, যাঁকে সম্ভ্রম করত সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের রাজন্যবর্গ, যাঁর অস্ত্রচালনায় ঘনঘোর তমিস্রাও বিদীর্ণ হতো, সেই কণ্ঠ জীবনে প্রথম বলে উঠেছিল—ন যোৎস্যে—যুদ্ধ করবো না।

আরও পড়ুন:

কলকাতার পথ-হেঁশেল, পর্ব-৪: হাজরা মোড়ে নাম না জানা কচুরিখানা

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৪৭: সে কোন প্রভাতে হইল মোর সাধের ‘নবজন্ম’

আর সেই অবসাদগ্রস্তের হৃদয়দৌর্বল্যের উত্তরে উত্থিত হয়েছিল এক মহান প্রতিবাদ, এক নিষ্করুণ নির্দেশ—ক্লৈবং মাস্ম গমঃ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। তারপর আর কিছু ছিল না, মঞ্চে শুধু দুজন অভিন্নহৃদয় বন্ধু, গুরু-শিষ্য কৃষ্ণ এবং অর্জুন আর সেই মঞ্চ যেন নিখিল বিশ্বে আজও পরিব্যাপ্ত। আর আমরা বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে সেই অমৃতনিঃস্যন্দী বাণীর শ্রোতৃমণ্ডলী। আমাদের আশ আজও মেটেনি। শুনছি, বুঝছি, আবারও শুনছি। সব অবরুদ্ধ প্রশ্নের উত্তর যেন তিনি জানেন, তাঁর অজানা যে কিছুই নেই। ধর্ম অধর্মের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা যে তাঁর মত করে কেউ দিতে পারেনি। আর সত্যিই তাঁর মুখ থেকে উদাহরণস্বরূপ পেয়েছি দুটি নতুন সূত্র, পেলাম আঁকড়ে ধরার মতো দুটি ধারণা—নিষ্কাম কর্ম ও স্বধর্ম।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ছবি: সংগৃহীত।

আর তাইতো মহাভারতকার শল্যপর্বে সোচ্চারে বলেছেন, যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ। কিন্তু কবে এই যাদব অভিজাততন্ত্রের একজন প্রধান, শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করে হয়ে উঠলেন বাসুদেব ও পুরুষোত্তম? কারণ শ্রুতির প্রধান দেবতা তো তিনি নন, তবে কি আমরা তাকাবো খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষ ভাগে হেলিয়দোরের বেসনগর বা বিদিশার গরুড়স্তম্ভলেখের দিকে? যা শুরু হচ্ছে দেবদেবস্য বাসুদেবস্য গরুড়-ধ্বজঃ দিয়ে। কৃষ্ণে দেবত্ব আরোপের সুস্পষ্ট প্রমাণ এই স্তম্ভলেখে রয়েছে।

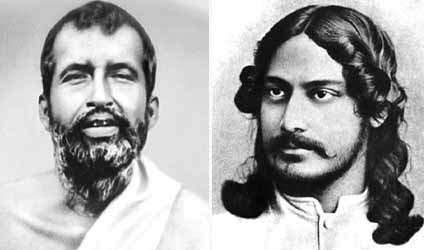

যদিও তাঁর নারায়ণ নামটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে রাজা- গাজায়ণ সর্বতাতের ঘোসুন্ডি অভিলেখে পাওয়া যায়। এই নারায়ণ ভাগবত ধর্মের সঙ্গে সংবদ্ধ। তখনও বিষ্ণুর উপাসকগণকে বৈষ্ণব বলার প্রথা শুরু হয়নি। আর এই সময় ক্রমশ ভাগবতমার্গে দেবকী-বাসুদেব পুত্র কৃষ্ণ এবং যাদবগোষ্ঠীনায়ক কৃষ্ণের সমন্বয় হয়ে তিনি দেবায়িত হতে থাকেন। মথুরায় শক প্রতিনিধি শোডাসের রাজত্বকালে তাঁর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংকর্ষণ (বলরাম), প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও অনিরুদ্ধ সঙ্গে। এই সময় তাঁর উল্লেখ হচ্ছে দেবদেব বিশেষণে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় তাঁকে দেবদেব জগৎপতে বলা হয়েছে। তিনি স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

যদিও তাঁর নারায়ণ নামটি খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে রাজা- গাজায়ণ সর্বতাতের ঘোসুন্ডি অভিলেখে পাওয়া যায়। এই নারায়ণ ভাগবত ধর্মের সঙ্গে সংবদ্ধ। তখনও বিষ্ণুর উপাসকগণকে বৈষ্ণব বলার প্রথা শুরু হয়নি। আর এই সময় ক্রমশ ভাগবতমার্গে দেবকী-বাসুদেব পুত্র কৃষ্ণ এবং যাদবগোষ্ঠীনায়ক কৃষ্ণের সমন্বয় হয়ে তিনি দেবায়িত হতে থাকেন। মথুরায় শক প্রতিনিধি শোডাসের রাজত্বকালে তাঁর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংকর্ষণ (বলরাম), প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও অনিরুদ্ধ সঙ্গে। এই সময় তাঁর উল্লেখ হচ্ছে দেবদেব বিশেষণে। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় তাঁকে দেবদেব জগৎপতে বলা হয়েছে। তিনি স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

আরও পড়ুন:

অমর শিল্পী তুমি, পর্ব-৫: সফল হোগি তেরি আরাধনা

যত মত, তত পথ, পর্ব-৪: শ্রীরামকৃষ্ণের কথা রবীন্দ্রনাথের গান

মহাভারতে, পুরাণে, তন্ত্রে সর্বত্রই কৃষ্ণের কথা। বিশেষত মহাভারতের প্রেক্ষিত থেকে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। এই মহাকাব্যের পরতে পরতে তিনি চতুর, জটিল, কপট, কর্তব্যসচেতন, রাজনীতিজ্ঞ, ভাবুক, দয়ালু, লোকনায়ক ও দার্শনিক—স কর্তা জগত প্রভুঃ। বীরভোগ্যা পৃথিবী বীরশূন্য হয়ে ওঠার জন্য কি তিনি একা দায়ী ছিলেন? তিনি কি চাননি সেই ভয়ানক পরিণামদায়ী পাশা খেলা থামাতে? তিনি তো জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে বলেছিলেন যে, তিনি দ্বারকায় উপস্থিত থাকলে হস্তিনায় এই সর্বনাশ হতে দিতেন না। আমন্ত্রিত না হলেও উপস্থিত হতেন। পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য প্রত্যর্পণের জন্য তিনি হস্তিনায় দূত প্রেরণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে মহামৃত্যুর পাশ থেকে পৃথিবী রক্ষার জন্য, ধর্মের অনুশাসনের জন্য নিজেই অগ্রসর হয়েছেন। আর প্রয়োগ করেছেন সেইসব পরম্পরাগত অর্থশাস্ত্রীয় সতর্কতা যেখানে বলা হয়েছে, দূতের কার্য সিদ্ধ হলেই দূতগণ সৎকার গ্রহণ করে থাকেন, নচেত নয়।

অর্জুনের প্রতি উপদেশ। ছবি: সংগৃহীত।

আর সাধারণ লোকব্যবহারের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওই সময় তিনি বলেছেন, যার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ থাকে কেবল তার অন্নই গ্রহণ করা উচিত। বিপদে পড়লে অন্যের অন্ন গ্রহণ করা চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি কারণের একটাও না থাকায় তিনি দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ রক্ষা না করে চলে গেছেন বিদুরের কাছে। লোকশিক্ষার কান্ডারী তিনি বিনা কারণে ঈর্ষা, অসুয়া, শত্রুতা থেকে দূরে থাকার জন্য সমগ্র মানবজাতিকে উপদেশ দিয়েছেন। বন্ধু-বান্ধবের বিপদে প্রতিকারের চেষ্টা মাত্র না করলে লোকসমাজে নিন্দা হয়। তাই তো কুলক্ষয় রোধ করার জন্য তিনি মধ্যস্থতা করতে চেয়েছিলেন, আর শিখিয়েছিলেন এমন মধ্যস্থতা যা সংসারজীবনেও কাম্য, নাহলে জীবন কালগ্রাসে পতিত হয়। চরিত্রবল, ধৈর্য, মন্ত্রণা-শক্তি, বাগ্মিতা, দৈহিক সামর্থ্য আর রণকৌশলের প্রয়োগ পদ্ধতি মিলিয়ে তিনি তখন অনন্যসাধারণ। তাঁকে একবার দেখার জন্য স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে পুরবাসিগণ তখন রাজপথনিবাসী। শান্তির পক্ষে ছিলেন তিনি। লোকক্ষয় নিবারণের পক্ষে ছিলেন তিনি।—চলবে।

ঋণ স্বীকার:

● মহাভারতের কথা: বুদ্ধদেব বসু

● মহাভারতের চরিতাবলী: সুখময় ভট্টাচার্য

● শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার রূপরেখা: রঙ্গনাথানন্দজি

● প্রাকৃতবৈভব: দেবার্চনা সরকার।

ঋণ স্বীকার:

* বিশেষ নিবন্ধ (Special Article): যে উপদেশ গিয়েছি ভুলে (Greatness of Janmashtami and Srikrishna) : ড. বিদিশা মিশ্র (Bidisha Misra), সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ। বিদিশা বাঙালি নৈয়ায়িক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ কাব্যবিলাসের উপর গবেষণা করেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পত্রিকায় তাঁর শোধপত্রগুলো প্রকাশিত হয়েছে।