আদি গঙ্গার শেষাংশ ঘিবতী এখন এক বদ্ধ ও মজা খাল।

আমরা জানি প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়প্রবণ সুন্দরবন এলাকা সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বহুবার ধ্বংস হয়েছে। আবার নতুন করে সেজে উঠেছে পুষ্পে-পল্লবে-জনকল্লোলে। ফলে বহু ইতিহাস হারিয়ে গিয়েছে কালের গহ্বরে। আর যা কিছু বেঁচে গিয়েছে কালের গ্রাস থেকে তা ভূগর্ভের কোথায় কোন অতলে লুকিয়ে রয়েছে তা হদিশ করা চাট্টিখানি কথা নয়।

এই নিবন্ধে আমি অতীত সুন্দরবনের এক নদীর কথা আলোচনা করব যার বাস্তবিক অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু সেই নদীর প্রমাণ আজও রয়ে গিয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে। এ হল সেই নদী যার সগর্ব উপস্থিতি পাই মঙ্গলকাব্যে, প্রাচীন মহাকাব্যে, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী ও তাঁদের অঙ্কিত মানচিত্রে। এমনকি ব্রিটিশ শাসনকালের নানা নথিতে। সে-নদীর নাম আদি গঙ্গা।

কলকাতার দক্ষিণে অর্থাৎ নিম্নবঙ্গে আজ থেকে সাতশো-আটশো বছর আগেও যত নদী ছিল এখন তার সংখ্যা অনেক কম। বর্তমানকালে বহু নদীর ক্ষীণস্রোত ও ক্ষীণকায়া অবস্থা বুঝিয়ে দেয় যে অতীতে অনেক বেশি নদী ছিল এবং বর্তমান সময়ের নদীগুলি অনেক চওড়া ছিল। ফলে তখন সুন্দরবন অঞ্চলের দ্বীপগুলির মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক বেশি। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে নদীর সংখ্যা পাঁচশতাধিক। সম্ভবত পরবর্তী সময়ে ওইসব নদী ‘শতমুখী গঙ্গা’ নামে খ্যাত হয়। রামায়ণ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে এর উল্লেখ রয়েছে। তখন নদীগুলির নামও ছিল ভিন্ন। সেই সময়কালের যেসব নদী বর্তমানকালে রয়েছে সেগুলির নামও নতুন করে দেওয়া।

এই নিবন্ধে আমি অতীত সুন্দরবনের এক নদীর কথা আলোচনা করব যার বাস্তবিক অস্তিত্ব আজ আর নেই। কিন্তু সেই নদীর প্রমাণ আজও রয়ে গিয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে। এ হল সেই নদী যার সগর্ব উপস্থিতি পাই মঙ্গলকাব্যে, প্রাচীন মহাকাব্যে, বিদেশি পর্যটকদের বিবরণী ও তাঁদের অঙ্কিত মানচিত্রে। এমনকি ব্রিটিশ শাসনকালের নানা নথিতে। সে-নদীর নাম আদি গঙ্গা।

কলকাতার দক্ষিণে অর্থাৎ নিম্নবঙ্গে আজ থেকে সাতশো-আটশো বছর আগেও যত নদী ছিল এখন তার সংখ্যা অনেক কম। বর্তমানকালে বহু নদীর ক্ষীণস্রোত ও ক্ষীণকায়া অবস্থা বুঝিয়ে দেয় যে অতীতে অনেক বেশি নদী ছিল এবং বর্তমান সময়ের নদীগুলি অনেক চওড়া ছিল। ফলে তখন সুন্দরবন অঞ্চলের দ্বীপগুলির মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক বেশি। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে নদীর সংখ্যা পাঁচশতাধিক। সম্ভবত পরবর্তী সময়ে ওইসব নদী ‘শতমুখী গঙ্গা’ নামে খ্যাত হয়। রামায়ণ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে এর উল্লেখ রয়েছে। তখন নদীগুলির নামও ছিল ভিন্ন। সেই সময়কালের যেসব নদী বর্তমানকালে রয়েছে সেগুলির নামও নতুন করে দেওয়া।

এমনই একটি নদী কলকাতার দক্ষিণ দিকে গার্ডেনরিচ অঞ্চলের কাছে বর্তমান সময়ের হুগলি বা ভাগীরথী নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে কালীঘাট, বৈষ্ণবঘাটা, বোড়াল, রাজপুর, বারুইপুর, সূর্যপুর, দক্ষিণ বারাসাত, জয়ননগর-মজিলপুর, বিষ্ণুপুর, ছত্রভোগ ও খাড়ির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তারপর এসে মিশেছিল বঙ্গোপসাগরে। সে নদীর নাম হল আদি গঙ্গা। এখনও জয়নগর থানা পর্যন্ত কোনও কোনও স্থানে ‘বুড়া গঙ্গা’, ‘গঙ্গা নালা’ ও ‘আদি গঙ্গা’ নাম চালু আছে। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহে এই নদীর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন ভাগীরথীর মূল স্রোত এই নদী দিয়েই প্রবাহিত হত। আর তাই এই নদী ছিল পবিত্র নদী। নানা মন্দির গড়ে উঠেছিল এই নদীর উভয় তীরে। নদীপথে বানিজ্যের অন্যতম প্রধান পথ ছিল এই নদী। আর তাই এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল নানা সমৃদ্ধ জনপদ এবং হিন্দুমতে শবদেহ সৎকারের জন্য অনেক শ্মশান।

ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্বিক নানা উপকরণ প্রামাণ্য হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে আদি গঙ্গার অববাহিকায়। অবশ্য অবহেলায় নষ্ট হয়েছে ও ভূগর্ভের অজানা স্থানে আজও প্রকাশের অপেক্ষায় আছে বহুগুণ বেশি প্রামাণ্য উপকরণ। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রত্ন-অঞ্চলের তুলনায় আদি গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত প্রত্ন-অঞ্চলের সংখ্যা অনেক বেশি এবং প্রত্ন-উপকরণে বেশি সমৃদ্ধ। যেমন বোড়াল, ফরতাবাদ-মহামায়াপুর, ডিঙ্গেলপোতা, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, সীতাকুণ্ডু-আটঘরা, কল্যাণপুর, শাসন, সরবেড়িয়া, কাজিরডাঙা, সরিষাদহ, কাশীপুর, দক্ষিণ বারাসাত, বহড়ু, জয়নগর, ছত্রভোগ-খাড়ি-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, নালুয়া, মণিরতট, রায়দিঘি, কঙ্কণদিঘি, জটা, পাথরপ্রতিমা, পাকুড়তলা (কাকদ্বীপ), সাগরদ্বীপ প্রভৃতি। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে আদি গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল।

ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্বিক নানা উপকরণ প্রামাণ্য হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে আদি গঙ্গার অববাহিকায়। অবশ্য অবহেলায় নষ্ট হয়েছে ও ভূগর্ভের অজানা স্থানে আজও প্রকাশের অপেক্ষায় আছে বহুগুণ বেশি প্রামাণ্য উপকরণ। সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রত্ন-অঞ্চলের তুলনায় আদি গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত প্রত্ন-অঞ্চলের সংখ্যা অনেক বেশি এবং প্রত্ন-উপকরণে বেশি সমৃদ্ধ। যেমন বোড়াল, ফরতাবাদ-মহামায়াপুর, ডিঙ্গেলপোতা, দক্ষিণ গোবিন্দপুর, সীতাকুণ্ডু-আটঘরা, কল্যাণপুর, শাসন, সরবেড়িয়া, কাজিরডাঙা, সরিষাদহ, কাশীপুর, দক্ষিণ বারাসাত, বহড়ু, জয়নগর, ছত্রভোগ-খাড়ি-কৃষ্ণচন্দ্রপুর, নালুয়া, মণিরতট, রায়দিঘি, কঙ্কণদিঘি, জটা, পাথরপ্রতিমা, পাকুড়তলা (কাকদ্বীপ), সাগরদ্বীপ প্রভৃতি। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে আদি গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল।

আরও পড়ুন:

সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৮: সুন্দরবনের নিশ্চিহ্ন প্রাণী

ক্যাবলাদের ছোটবেলা, পর্ব-১১: দাদা অঙ্ক কী কঠিন!

মঙ্গলকাব্যের মূল চরিত্ররা প্রায় সবাই আদি গঙ্গা দিয়েই বানিজ্যযাত্রা করেছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীমঙ্গল-এ তিনটি কবিতায় (মগরা অভিমুখে যাত্রা, শ্রীমন্তের ছলনে দেবীর যুক্তি এবং ভাগীরথীর তত্ত্ববর্ণন) আদি গঙ্গা ও সন্নিহিত স্থানগুলির নামোল্লেখ পাই। উল্লেখ্য, এই মগরা স্থানটি সাগরদ্বীপে এবং কপিলমুনির আশ্রমের সন্নিকটে। কৃষ্ণরাম দাসের লেখা ‘রায়মঙ্গল’ কাব্যে দশ ও পঞ্চাশ নম্বর কবিতায় আদি গঙ্গার উল্লেখসহ বারুইপুর, হোগলা, দক্ষিণ বারাসাত, বহড়ু (বারুক্ষেত্র), জয়নগর, বিষ্ণুপুর, অম্বুলিঙ্গ, ছত্রভোগ, গজমুড়ি, কাকদ্বীপ, মগরা প্রভৃতি স্থানের নামোল্লেখ পাই। চৈতন্যভাগবত (বৃন্দাবন দাস), মনসার ভাসান (বিপ্রদাস পিপিলাই), সত্যনারায়ণ কথা (অযোধ্যা রাম), শীতলা মঙ্গল (হরিদেব), কালুয়ার গীত (দ্বিজ নিত্যানন্দ) প্রভৃতি কাব্যে স্পষ্টতই আদি গঙ্গা ও তার সংলগ্ন বহু জনপদের নাম দেখতে পাই যেগুলির অধিকাংশ আজও বর্তমান।

হুগলি নদী থেকে সৃষ্ট আদি গঙ্গার প্রথমাংশ আজও সক্রিয় ব্রিটিশদের সৌজন্যে। ১৭৭৫-১৭৭৭ সালে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার মেজর উইলিয়াম টলি (William Tolly) গার্ডেনরিচ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত মজা আদি গঙ্গার সংস্কার করেন। তারপর ২৭ কিমি লম্বা খাল কেটে বিদ্যাধরী নদীর সাথে সংযুক্ত করে দেন। এটাই হল আজকের ‘টালি নালা’ যার আসল নামকরণ করা হয়েছিল ‘Tolly’s nullah’। যাইহোক, মজা আদি গঙ্গার প্রথমাংশ সংস্কারের ফলে সেখান দিয়ে জলপ্রবাহ পুণরায় চালু হলেও গড়িয়ার পরবর্তী আদি গঙ্গা জলাভাবে একেবারেই মজে গেল। বিষ্ণুপুর পর্যন্ত এই আদি গঙ্গা শুরুর দিকে খালের আকারে এখনও থাকলেও সূর্যপুরের পর থেকে কোথাও বিচ্ছিন্ন খাল, কোথাও পুকুর, কোথাও নীচু বাদাজমি বা কোথাও পুরোপুরি ধানজমিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সহস্রাধিক বছরের হিন্দু রীতি অনুসারে আজও ওইসব স্থানের হিন্দু অধিবাসীদের কাছে ওই বিচ্ছিন্ন খাল বা পুকুরের জল পবিত্র এবং ওই খাল বা পুকুরের পাশে আজও শবদাহ করা হয়।

হুগলি নদী থেকে সৃষ্ট আদি গঙ্গার প্রথমাংশ আজও সক্রিয় ব্রিটিশদের সৌজন্যে। ১৭৭৫-১৭৭৭ সালে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার মেজর উইলিয়াম টলি (William Tolly) গার্ডেনরিচ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত মজা আদি গঙ্গার সংস্কার করেন। তারপর ২৭ কিমি লম্বা খাল কেটে বিদ্যাধরী নদীর সাথে সংযুক্ত করে দেন। এটাই হল আজকের ‘টালি নালা’ যার আসল নামকরণ করা হয়েছিল ‘Tolly’s nullah’। যাইহোক, মজা আদি গঙ্গার প্রথমাংশ সংস্কারের ফলে সেখান দিয়ে জলপ্রবাহ পুণরায় চালু হলেও গড়িয়ার পরবর্তী আদি গঙ্গা জলাভাবে একেবারেই মজে গেল। বিষ্ণুপুর পর্যন্ত এই আদি গঙ্গা শুরুর দিকে খালের আকারে এখনও থাকলেও সূর্যপুরের পর থেকে কোথাও বিচ্ছিন্ন খাল, কোথাও পুকুর, কোথাও নীচু বাদাজমি বা কোথাও পুরোপুরি ধানজমিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সহস্রাধিক বছরের হিন্দু রীতি অনুসারে আজও ওইসব স্থানের হিন্দু অধিবাসীদের কাছে ওই বিচ্ছিন্ন খাল বা পুকুরের জল পবিত্র এবং ওই খাল বা পুকুরের পাশে আজও শবদাহ করা হয়।

দূষণের গ্রাসে আদি গঙ্গার অবশিষ্টাংশ।

ষোড়শ শতকে জাও ডি ব্যারো (Jao de Barros) ও ভ্যান ডেন ব্রউক (Van den Brouke) প্রমুখ পর্তুগিজের আঁকা বাংলার মানচিত্রে আদি গঙ্গাকে উল্লেখযোগ্য নদী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে ওইসব মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী আঁকা নয় বলে গ্রহণযোগ্যতা কম। অষ্টাদশ শতকে জেমস রেনেলের (James Rennell) আঁকা আসল মানচিত্রেও আদি গঙ্গা প্রদর্শিত হয়েছে। তবে তখন আদি গঙ্গা মজে আসায় তিনি খালের আকারে আদি গঙ্গাকে বিষ্ণুপুরের পর সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে নালুয়ার গাঙ পর্যন্ত দেখিয়েছেন।

প্রাচীন নানা মানচিত্রে বিষ্ণুপুরের পর খাড়িগ্রাম পর্যন্ত আদি গঙ্গার অবস্থান ও গতিপথ স্পষ্ট বোঝা গেলেও তারপর কোন পথে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছিল তা নিয়ে আজও ধন্ধ কাটেনি। একটি মত (O’Malley-1914, 1917; Dutt-1934, 1952, 1963; Lahiri-1936) হল, আদি গঙ্গা মথুরাপুর থানার অধীন খাড়িগ্রামের দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বর্তমানের গোবদিয়া নদীতে মেশে। তারপর ওই প্রবাহ কালনাগিনী নদীর মধ্যে দিয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে ঘিবাটি বা ঘিবতি (Ghibati) নদীর মাধ্যমে কাকদ্বীপের কাছে বর্তমানের বড়তলা বা মুড়িগঙ্গা নদীতে মেশে।

আমি শৈশব থেকে গোবদিয়া নদীকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যথেষ্ট স্রোতস্বিনী দেখলেও গত অর্ধ দশকে কালনাগিনী নদীতে স্রোত অনেক কমে গিয়েছে, গভীরতা কমেছে, সঙ্কীর্ণও হয়ে গিয়েছে। আর কাকদ্বীপে কালনাগিনী নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে বুধাখালি গ্রাম দিয়ে মুড়িগঙ্গা নদীতে পড়া যে খালটিকে আমরা বর্তমানে ঘিয়াবতী খাল বলে জানি সেটি যে অতীতের ঘিবাটি বা ঘিবতি তা সহজেই বোঝা যায়। আমি চার-পাঁচ দশক আগে শৈশবে দেখেছি ঘিয়াবতী খাল দিয়ে বড়ো বড়ো পাল তোলা নৌকো চলাচল করত, নিয়মিত জোয়ার-ভাটা খেলত এবং যথেষ্ট গভীর ও চওড়া ছিল। এখন সে শুষ্কপ্রায়, অগভীর নালাতে পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং বিগত ছ’শো-সাতশো বছরে আদি গঙ্গাও যে হারিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

প্রাচীন নানা মানচিত্রে বিষ্ণুপুরের পর খাড়িগ্রাম পর্যন্ত আদি গঙ্গার অবস্থান ও গতিপথ স্পষ্ট বোঝা গেলেও তারপর কোন পথে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছিল তা নিয়ে আজও ধন্ধ কাটেনি। একটি মত (O’Malley-1914, 1917; Dutt-1934, 1952, 1963; Lahiri-1936) হল, আদি গঙ্গা মথুরাপুর থানার অধীন খাড়িগ্রামের দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বর্তমানের গোবদিয়া নদীতে মেশে। তারপর ওই প্রবাহ কালনাগিনী নদীর মধ্যে দিয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে ঘিবাটি বা ঘিবতি (Ghibati) নদীর মাধ্যমে কাকদ্বীপের কাছে বর্তমানের বড়তলা বা মুড়িগঙ্গা নদীতে মেশে।

আমি শৈশব থেকে গোবদিয়া নদীকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যথেষ্ট স্রোতস্বিনী দেখলেও গত অর্ধ দশকে কালনাগিনী নদীতে স্রোত অনেক কমে গিয়েছে, গভীরতা কমেছে, সঙ্কীর্ণও হয়ে গিয়েছে। আর কাকদ্বীপে কালনাগিনী নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে বুধাখালি গ্রাম দিয়ে মুড়িগঙ্গা নদীতে পড়া যে খালটিকে আমরা বর্তমানে ঘিয়াবতী খাল বলে জানি সেটি যে অতীতের ঘিবাটি বা ঘিবতি তা সহজেই বোঝা যায়। আমি চার-পাঁচ দশক আগে শৈশবে দেখেছি ঘিয়াবতী খাল দিয়ে বড়ো বড়ো পাল তোলা নৌকো চলাচল করত, নিয়মিত জোয়ার-ভাটা খেলত এবং যথেষ্ট গভীর ও চওড়া ছিল। এখন সে শুষ্কপ্রায়, অগভীর নালাতে পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং বিগত ছ’শো-সাতশো বছরে আদি গঙ্গাও যে হারিয়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

আরও পড়ুন:

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৬: গার্হস্থ্য জীবনের প্রারম্ভে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন

অমর শিল্পী তুমি, পর্ব-২: কাজের আশায়, তারকা অশোককুমারের গাড়িতে নয়, লোকাল ট্রেনে-বাসে ঘুরে বেড়াতেন কিশোর

অষ্টাদশ শতকে রেনেল ও ঊণবিংশ শতকে জেমস এলিসন (James Ellison) সুন্দরবনের যে সম্পূর্ণ মানচিত্র প্রস্তুত করেন তাতে দেখা যায় যে সাগরদ্বীপের পূর্বে অবস্থিত বর্তমানের মুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরাংশ আদি গঙ্গার সাথে মিশে ছিল এবং এর দক্ষিণে গঙ্গার একটি শাখা খাড়ির আকারে প্রবাহিত হত। সেজন্য বিদেশিরা এই খাড়িকে চ্যানেল ক্রিক (Channel Creek) বলত। মেজর স্মিথের মানচিত্রে দেখা যায় খাড়িগ্রামের দক্ষিণে গঙ্গাধারা নামে একটি স্থান ছিল যেখানে গঙ্গাস্নান ও শবদাহ হত। রায়মঙ্গল কাব্যেও গঙ্গাধারাতে পুষ্প দত্তের আগমনের কথা লেখা আছে।

সম্ভবত সাগরদ্বীপের ভূখন্ডও অতীতে অনেক পূর্বদিকে সরে ছিল। আর আদি গঙ্গার প্রবাহ বর্তমানের বড়তলা / মুড়িগঙ্গা হয়ে সাগরদ্বীপে প্রবেশ করে ধবলাট ও মনসাদ্বীপের মাঝখান দিয়ে কপিলমুনির আশ্রমের কাছে সাগরে মিশেছিল। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু পুণ্যার্থীরা আদি গঙ্গা দিয়ে সাগরদ্বীপে তীর্থযাত্রায় আসত। পরবর্তীকালে আদি গঙ্গা দিয়ে প্রবাহ কমে গেলে এবং সাগরদ্বীপের ভূখন্ডের প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটলে আদি গঙ্গার শেষাংশ ও সাগরদ্বীপের সংযোগ ছিন্ন হয়। ফলে মৃতপ্রায় আদি গঙ্গার শেষাংশ ‘মরাগঙ্গা’ নামে পরিচিত হয়। মরাগঙ্গাই আজকের মুড়িগঙ্গা।

সম্ভবত সাগরদ্বীপের ভূখন্ডও অতীতে অনেক পূর্বদিকে সরে ছিল। আর আদি গঙ্গার প্রবাহ বর্তমানের বড়তলা / মুড়িগঙ্গা হয়ে সাগরদ্বীপে প্রবেশ করে ধবলাট ও মনসাদ্বীপের মাঝখান দিয়ে কপিলমুনির আশ্রমের কাছে সাগরে মিশেছিল। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু পুণ্যার্থীরা আদি গঙ্গা দিয়ে সাগরদ্বীপে তীর্থযাত্রায় আসত। পরবর্তীকালে আদি গঙ্গা দিয়ে প্রবাহ কমে গেলে এবং সাগরদ্বীপের ভূখন্ডের প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটলে আদি গঙ্গার শেষাংশ ও সাগরদ্বীপের সংযোগ ছিন্ন হয়। ফলে মৃতপ্রায় আদি গঙ্গার শেষাংশ ‘মরাগঙ্গা’ নামে পরিচিত হয়। মরাগঙ্গাই আজকের মুড়িগঙ্গা।

আরও পড়ুন:

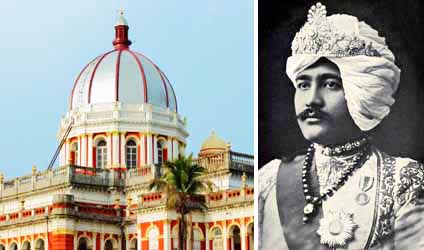

ইতিহাস কথা কও, কোচবিহারের রাজকাহিনি, পর্ব-৫: রাজবাড়ি এবং অভিনব বিবাহপর্ব

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৭০: অন্য বাইশে শ্রাবণ

সুন্দরবনের বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক গবেষক তথা গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র (কাকদ্বীপ)-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত নরোত্তম হালদারের মতে – “খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের প্রধান মুখ হিসাবে পরিচিত আদিগঙ্গা যথেষ্ট প্রবল ছিল।” খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতকে প্রকাশিত গ্রিক গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও ভূতাত্ত্বিক ক্লদিয়াস টলেমির (Claudius Ptolemy) মানচিত্র অনুযায়ী গঙ্গা নদীর পশ্চিম শাখার যে তিনটি উপশাখা ছিল তার পশ্চিম প্রান্তেরটি হল ক্যাম্বেরিকাম (Cambericum)। নরোত্তমবাবুর মতে, এই ক্যাম্বেরিকামই হল আদি গঙ্গা। তিনি এই নদীর শেষাংশকে সাগরদ্বীপের ধবলাট-খালের মুখ হিসেবে শনাক্ত করেছেন। আর এখানেই নদীর পশ্চিম পাড়ে টলেমি বর্ণিত মানচিত্রে দেখানো হয়েছে ‘গঙ্গে’ (Gange) নামক নগরের।

অধিকাংশ সুন্দরবন-গবেষকের মতে, এই গঙ্গে নগরই ছিল প্রাচীন ‘গঙ্গারিডি’ রাজ্যের রাজধানী তথা সুবিখ্যাত বন্দর-নগর ‘গঙ্গানগর’। কয়েক সহস্রাধিক বছর ধরে পুণ্যার্থীরা পবিত্র আদি গঙ্গা দিয়ে সাগরসঙ্গমস্থলে ওই গঙ্গানগরেই এসেছে পুণ্য অর্জনের জন্য। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে গ্রিক ভূতাত্ত্বিক স্ট্রাবো (Strabo) তাঁর ‘জিওগ্রাফিকা’ গ্রন্থে ও মানচিত্রে গঙ্গা নদীর একটি মুখের উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে ভারতীয়রা গঙ্গা নদীকে পুজো করে। আর আমরা সবাই জানি গঙ্গা নদীর মুখেই রয়েছে পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আদি গঙ্গার তীরেই প্রাচীন গঙ্গানগর অর্থাৎ বর্তমানের গঙ্গাসাগরের বা সাগরদ্বীপের অবস্থান।

অধিকাংশ সুন্দরবন-গবেষকের মতে, এই গঙ্গে নগরই ছিল প্রাচীন ‘গঙ্গারিডি’ রাজ্যের রাজধানী তথা সুবিখ্যাত বন্দর-নগর ‘গঙ্গানগর’। কয়েক সহস্রাধিক বছর ধরে পুণ্যার্থীরা পবিত্র আদি গঙ্গা দিয়ে সাগরসঙ্গমস্থলে ওই গঙ্গানগরেই এসেছে পুণ্য অর্জনের জন্য। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে গ্রিক ভূতাত্ত্বিক স্ট্রাবো (Strabo) তাঁর ‘জিওগ্রাফিকা’ গ্রন্থে ও মানচিত্রে গঙ্গা নদীর একটি মুখের উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন যে ভারতীয়রা গঙ্গা নদীকে পুজো করে। আর আমরা সবাই জানি গঙ্গা নদীর মুখেই রয়েছে পুণ্যতীর্থ গঙ্গাসাগর। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আদি গঙ্গার তীরেই প্রাচীন গঙ্গানগর অর্থাৎ বর্তমানের গঙ্গাসাগরের বা সাগরদ্বীপের অবস্থান।

বারুইপুরে আদি গঙ্গার অবশেষ।

আদি গঙ্গার শেষাংশের প্রবাহ নিয়ে অন্য কয়েকটি মতও রয়েছে। যেমন শেরউইল (Sherwill, 1858)-এর মতে আদি গঙ্গা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে মিশেছিল। এই তিন শাখা হল মুড়িগঙ্গা, সপ্তমুখী ও ঠাকুরান। রিকস (Reaks, 1919)-ও আদি গঙ্গার বহু শাখায় বিভক্ত হওয়া সমর্থন করেছেন। আবার আর এক মতে (Mukherjee-1938) আদি গঙ্গা খাড়িগ্রামের পর পশ্চিমে বাঁক নিয়ে হাতিয়াগড় অতিক্রম করে কুলপি দিয়ে হুগলি নদীতে মিশেছিল। ভট্টশালী (1941) ও বাগচি (1944)-র মতে, আদি গঙ্গা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে হাড়িয়াভাঙায় সমুদ্রে মিশেছিল। টলেমির (Claudius Ptolemy) মানচিত্র অনুযায়ী এই ধারণা করা যায়। আবার অন্য মতে (Rudra-1986) আদি গঙ্গা গোবদিয়া নদীতে মিশে সপ্তমুখী খাঁড়ি দিয়ে সমুদ্রে মিশেছিল।

আদি গঙ্গা কোন জায়গা দিয়ে সমুদ্রে মিশেছিল তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও নানা তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য হবে না যে আদি গঙ্গা কলকাতার গার্ডেনরিচ থেকে ভাগীরথীর প্রধান শাখা হিসেবে উৎপন্ন হয়ে বারুইপুর, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, খাড়ি হয়ে বর্তমানে গোবদিয়া নদীতে মেশে এবং তারপর বর্তমানের কালনাগিনী নদীপথে পশ্চিমমুখী হয়ে কাকদ্বীপ দিয়ে ঘিবাটি নদী অর্থাৎ বর্তমানে শুষ্কপ্রায় ঘিয়াবতী খাল ধরে সাগরদ্বীপে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে মিশেছিল। নাব্যতায়, বানিজ্যে ও পবিত্রতায় এই নদী যে একদা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথা সুন্দরবন অঞ্চলের যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল তা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে আজ সেই দুর্দম স্রোতস্বিনী এক আবলুপ্ত প্রত্ন-স্রোতধারা। মধ্যযুগের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল এই নদী। সুন্দরবনের কত শত-সহস্র ইতিহাস যে আদি গঙ্গার মজা গর্ভে আজও ঘুমিয়ে আছে তা কি কোনওদিন কেউ তুলে আনতে পারবে?—চলবে।

আদি গঙ্গা কোন জায়গা দিয়ে সমুদ্রে মিশেছিল তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও নানা তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য হবে না যে আদি গঙ্গা কলকাতার গার্ডেনরিচ থেকে ভাগীরথীর প্রধান শাখা হিসেবে উৎপন্ন হয়ে বারুইপুর, জয়নগর, বিষ্ণুপুর, খাড়ি হয়ে বর্তমানে গোবদিয়া নদীতে মেশে এবং তারপর বর্তমানের কালনাগিনী নদীপথে পশ্চিমমুখী হয়ে কাকদ্বীপ দিয়ে ঘিবাটি নদী অর্থাৎ বর্তমানে শুষ্কপ্রায় ঘিয়াবতী খাল ধরে সাগরদ্বীপে প্রবেশ করে বঙ্গোপসাগরে মিশেছিল। নাব্যতায়, বানিজ্যে ও পবিত্রতায় এই নদী যে একদা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথা সুন্দরবন অঞ্চলের যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল তা আজ বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে আজ সেই দুর্দম স্রোতস্বিনী এক আবলুপ্ত প্রত্ন-স্রোতধারা। মধ্যযুগের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল এই নদী। সুন্দরবনের কত শত-সহস্র ইতিহাস যে আদি গঙ্গার মজা গর্ভে আজও ঘুমিয়ে আছে তা কি কোনওদিন কেউ তুলে আনতে পারবে?—চলবে।

* সৌম্যকান্তি জানা। সুন্দরবনের ভূমিপুত্র। নিবাস কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পেশা শিক্ষকতা। নেশা লেখালেখি ও সংস্কৃতি চর্চা। জনবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য ‘দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ২০১৬ সালে ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড’ এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান লেখক হিসেবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২০১৭ সালে ‘অমলেশচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি সম্মান’ প্রদান করে সম্মানিত করেছে।