সুন্দরবনের নদীর মোহনায় জেগে ওঠা চর আগামীর বসতি।

সুন্দরবন নামের উৎস যে সুন্দরী গাছ সে ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলের নানা স্থানের নাম কীভাবে তৈরি হল? অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের মাঝামাঝি পর্যন্ত যেহেতু এই অঞ্চলটি ছিল জঙ্গলে ঢাকা সুতরাং জঙ্গল হাসিল করে বসতি গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন এলাকার নামকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতকে কলকাতার ১০ কিমি দক্ষিণ থেকে সুন্দরবনের জঙ্গল শুরু হয়েছিল। ১৭৭০ সাল থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অনুৎপাদক এলাকাকে চাষের জন্য ইজারা দিতে শুরু করে। ১৮২২ থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে ব্রিটিশ জরিপকর্তা এনসাইন প্রিন্সেপ বাংলাদেশের যমুনা নদী থেকে হুগলি নদী পর্যন্ত সম্পূর্ণ বনাঞ্চল জরিপ করে ফেলেন এবং মরিসনের ম্যাপের সাহায্য নিয়ে সমগ্র বনাঞ্চলকে কতকগুলি ব্লকে ভাগ করে ফেলেন। এই ব্লকগুলিকে এক একটি সংখ্যায় চিহ্নিত করে দেন।

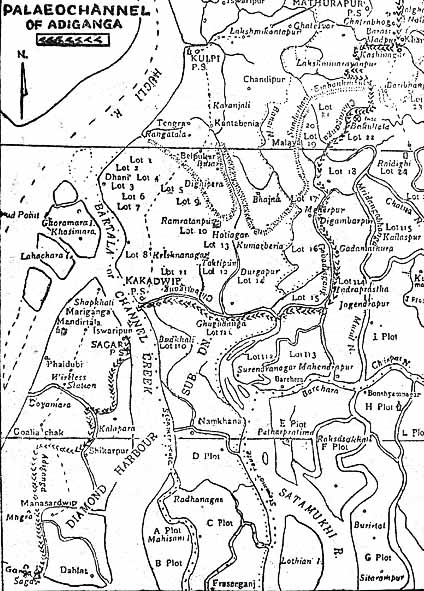

এই ব্লকগুলিই লট (Lot) নামে পরিচিত হয়, যা সুন্দরবনবাসীর মুখে বর্তমানে ‘লাট’। তাছাড়া তিনি সুন্দরবনের পশ্চিম অঞ্চলে বর্তমানে লুপ্ত নদী আদি গঙ্গার দক্ষিণে জঙ্গল হাসিল করা বেশ কিছু অঞ্চলকে প্লট (Plot) হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি সর্বসাকুল্যে ১৬৩টি লট (মতান্তরে ১৬৭টি) এবং ১২টি প্লট চিহ্নিত করেছিলেন। প্লটগুলিকে ইংরেজি ‘A’ থেকে ‘L’ পর্যন্ত অক্ষরে নামকরণ করা হয়। নামখানা ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপ হল এইসব প্লট। যেমন নামখানা ব্লকে মৌসুনি দ্বীপে ‘A’ ও ‘B’ প্লট, চন্দনপিড়ি ‘C’ প্লট ও নামখানা ‘D’ প্লট এবং পাথরপ্রতিমা ব্লকে পাথরপ্রতিমা ‘E’ প্লট, রাক্ষসখালি ‘F’ প্লট, সীতারামপুর ‘G’ প্লট, বনশ্যামনগর ‘H’ প্লট, অচিন্ত্যনগর ‘I’ প্লট, কুয়েমুড়ি ‘J’ প্লট, পশ্চিম শ্রীপতিনগর ‘K’ প্লট ও শ্রীধরনগর ‘L’ প্লট। এখনও ‘C, G, I, J, K ও L’ প্লট নামগুলি লোকমুখে বহুল প্রচলিত।

এই ব্লকগুলিই লট (Lot) নামে পরিচিত হয়, যা সুন্দরবনবাসীর মুখে বর্তমানে ‘লাট’। তাছাড়া তিনি সুন্দরবনের পশ্চিম অঞ্চলে বর্তমানে লুপ্ত নদী আদি গঙ্গার দক্ষিণে জঙ্গল হাসিল করা বেশ কিছু অঞ্চলকে প্লট (Plot) হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি সর্বসাকুল্যে ১৬৩টি লট (মতান্তরে ১৬৭টি) এবং ১২টি প্লট চিহ্নিত করেছিলেন। প্লটগুলিকে ইংরেজি ‘A’ থেকে ‘L’ পর্যন্ত অক্ষরে নামকরণ করা হয়। নামখানা ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপ হল এইসব প্লট। যেমন নামখানা ব্লকে মৌসুনি দ্বীপে ‘A’ ও ‘B’ প্লট, চন্দনপিড়ি ‘C’ প্লট ও নামখানা ‘D’ প্লট এবং পাথরপ্রতিমা ব্লকে পাথরপ্রতিমা ‘E’ প্লট, রাক্ষসখালি ‘F’ প্লট, সীতারামপুর ‘G’ প্লট, বনশ্যামনগর ‘H’ প্লট, অচিন্ত্যনগর ‘I’ প্লট, কুয়েমুড়ি ‘J’ প্লট, পশ্চিম শ্রীপতিনগর ‘K’ প্লট ও শ্রীধরনগর ‘L’ প্লট। এখনও ‘C, G, I, J, K ও L’ প্লট নামগুলি লোকমুখে বহুল প্রচলিত।

এরপর সুন্দরবনের কমিশনার উইলিয়াম ডাম্পিয়ার ও জরিপকর্তা হজেস ১৮২৯-৩০ সালে সমগ্র সুন্দরবন জরিপ করেন। তাঁদের ম্যাপ অনুযায়ী সমগ্র সুন্দরবন ২৩৬টি লটে বিভক্ত হয়। তাঁরা প্রিন্সেপের করা লটগুলি বজায় রেখে আরও নতুন নতুন এলাকাকে লট হিসেবে চিহ্নিত করেন। এখনও কাকদ্বীপ ব্লকে লট নম্বর ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ সংখ্যাগুলি লোকমুখে বহুল প্রচলিত। বাসন্তী ব্লকে আজও একটি গ্রামের নাম ‘লাট নম্বর ১২৬’ হিসেবে প্রচলিত আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু লোকের মুখে আজও ‘লাট অঞ্চল’ বা ‘লাটের মানুষ’ কথাটা প্রচলিত। এই ‘Lot’ থেকেই ‘লাট’ কথাটি এসেছে। তাই ‘লাট অঞ্চল’ বলতে সুন্দরবন এলাকাকে এবং ‘লাটের মানুষ’ বলতে সুন্দরবন এলাকার বাসিন্দাকেই বোঝানো হয়।

কিছুক্ষেত্রে লাটের নম্বরের সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকা অন্য নামও প্রচলিত আছে। যেমন আমার জন্মস্থান যে এলাকায় তা ‘১১১ নম্বর লট’ নামে আদৌ প্রচলিত নয়, বরং ‘ঘুঘুডাঙার লাট’ নামে অনেক বেশি প্রচলিত। এই ‘১১১ নম্বর লট’ অঞ্চল উত্তরে কালনাগিনী নদী, দক্ষিণে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী, পুবে সপ্তমুখী নদী ও পশ্চিমে অধুনালুপ্ত ঘিয়াবতী নদী দিয়ে বেষ্টিত ছিল।

কিছুক্ষেত্রে লাটের নম্বরের সঙ্গে সঙ্গে ওই এলাকা অন্য নামও প্রচলিত আছে। যেমন আমার জন্মস্থান যে এলাকায় তা ‘১১১ নম্বর লট’ নামে আদৌ প্রচলিত নয়, বরং ‘ঘুঘুডাঙার লাট’ নামে অনেক বেশি প্রচলিত। এই ‘১১১ নম্বর লট’ অঞ্চল উত্তরে কালনাগিনী নদী, দক্ষিণে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী, পুবে সপ্তমুখী নদী ও পশ্চিমে অধুনালুপ্ত ঘিয়াবতী নদী দিয়ে বেষ্টিত ছিল।

আরও পড়ুন:

এই দেশ এই মাটি, সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৫: সুন্দরবন নামরহস্য

ইতিহাস কথা কও, কোচবিহারের রাজকাহিনি, পর্ব-২: রাজাদের স্থাপত্য-কীর্তি ও রাজধানী

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৪৩: কোন কাননের ফুল ‘শ্যামলী’

মানচিত্র দেখলে বোঝা যাবে এই দ্বীপের আকার অনেকটা পাখির মাথার মতো। তাই কি ঘুঘু পাখির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এমন নামকরণ? আমার জানা নেই। আর প্রিন্সেপ সাহেবের করা লট চিহ্নিতকরণ আগে, নাকি ঘুঘুডাঙা নামকরণ আগে তাও আমার অজানা। তবে ‘লট’ চিহ্নিতকরণের আগে এই দ্বীপে জনপদ ছিল। আমার ধারণা, তারাই এই দ্বীপের নামকরণ করেছিল। কারণ আমার শৈশবে এলাকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-সহ আমার ঠাকুরমার মুখে কখনও ‘১১১ নম্বর লাট’ কথাটা শুনিনি। তাঁদের বরাবর ‘ঘুঘুডাঙা’ বলতে শুনেছি।

সুদূর অতীতে গঙ্গা ও পদ্মা নদীর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণদিকে হিমালয় থেকে বয়ে আনা গৈরিক পলি ক্রমাগত সঞ্চিত হয়ে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে ও পদ্মার দক্ষিণ তীরে বহু চর সৃষ্টির মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল এক ত্রিকোণাকার ভূমিখণ্ড। এর আকার ছিল বকের চঞ্চুর মতো। তাই এই বিশাল দ্বীপখণ্ডকে বলা হত বকদ্বীপ। ইংরেজিতে ডেলটা (Delta) বলা হয় এইরকম দ্বীপকে। ডেলটা চিহ্ন বাংলা ‘ব’-এর মতো হওয়ায় বকদ্বীপ ‘ব-দ্বীপ’-এ পরিবর্তিত হয়।

সুদূর অতীতে গঙ্গা ও পদ্মা নদীর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণদিকে হিমালয় থেকে বয়ে আনা গৈরিক পলি ক্রমাগত সঞ্চিত হয়ে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে ও পদ্মার দক্ষিণ তীরে বহু চর সৃষ্টির মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল এক ত্রিকোণাকার ভূমিখণ্ড। এর আকার ছিল বকের চঞ্চুর মতো। তাই এই বিশাল দ্বীপখণ্ডকে বলা হত বকদ্বীপ। ইংরেজিতে ডেলটা (Delta) বলা হয় এইরকম দ্বীপকে। ডেলটা চিহ্ন বাংলা ‘ব’-এর মতো হওয়ায় বকদ্বীপ ‘ব-দ্বীপ’-এ পরিবর্তিত হয়।

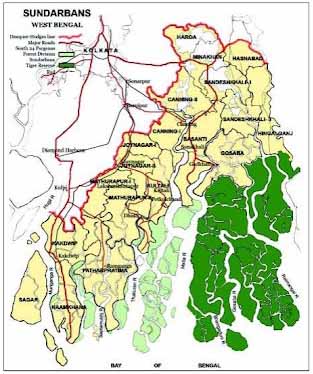

সুন্দরবনের সীমানা নির্দেশক ডাম্পিয়ার-হজেস লাইন।

যাইহোক, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে গড়ে ওঠে একের পর এক জনপদ, আর দক্ষিণাঞ্চলে গহন অরণ্য। এই অরণ্যই পানিনির পতঞ্জলি মহাভাষ্যে ‘কালকবন’, আর বর্তমানে সুন্দরবন। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বাংলায় সেন রাজাদের আমলে রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। ১২টি বৃহৎ দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অন্যতম ছিল এই নবদ্বীপ। নবদ্বীপ ছিল আবার ৯টি দ্বীপের সমষ্টি। যাইহোক ১২টি দ্বীপের প্রতিটির সঙ্গেই শেষে ‘দ্বীপ’ কথাটি যুক্ত আছে। এগুলি হল—অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, চক্রদ্বীপ (যা পরে চাকদহ নামে রূপান্তরিত হয়), এড়ুদ্বীপ (এই পরে এঁড়েদহ বা আড়িয়াদহে পরিবর্তিত হয়), প্রবালদ্বীপ, কুশদ্বীপ, অন্ধ্রদ্বীপ, বৃদ্ধদ্বীপ, সূর্যদ্বীপ, জয়দ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপ। প্রতিটি বড় দ্বীপ আবার একাধিক ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। সেগুলিরও নামের শেষে ‘দ্বীপ’ কথাটি যুক্ত ছিল। যেমন অগ্রদ্বীপের মধ্যাংশে ছিল কণ্টকদ্বীপ যা পরে কাটোয়া নামে পরিচিতি পায়। আবার প্রবাল দ্বীপের মধ্যে থাকা সাগরদ্বীপ (পৌরাণিক রাজা সগরের নামানুসারে) ও কাকদ্বীপ (সম্ভবত লাল কাঁক পাখির বাসস্থান হিসাবে) নাম দুটি আজও রয়েছে।

আরও পড়ুন:

এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-২৯: ডায়াবেটিসে কি আলু একদম বন্ধ?

পর্দার আড়ালে, পর্ব-৩৭: মহানায়কের সেই ভুবন ভুলানো হাসি আর সস্নেহ চাহনির কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে

পঞ্চমে মেলোডি, পর্ব-২০: পঞ্চমের সুর আর কিশোর-আশার অনবদ্য উপস্থাপনা, ‘এক ম্যায় অউর এক তু’ গানটি আজও সুপারহিট

দ্বীপের নামকরণের পাশাপাশি সুন্দরবনের মানুষ দ্বীপাঞ্চলে জনপদ গড়ে তুললে এক একটি গ্রাম গড়ে ওঠে। সেই গ্রামের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নামকরণও হয়। বর্তমান সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকের সমস্ত গ্রামের নাম দেখলে নামের শেষে খালি, ডাঙা, ভাঙা, ভাঙি, চর, চক, দহ, পুকুর, পুকুরিয়া, দীঘি, আবাদ, কাটি, খোলা, গাঁতি, তলা, গাছি, গাছা, মারি, ঘেরি, পুর, নগর, গ্রাম, বেড়িয়া, পাড়া, হাট, বাজার, গঞ্জ, হাটা, হাটি, বুনিয়া ইত্যাদি শব্দের প্রাধান্য দেখা যাবে। কিছু নমুনা দেওয়া যাক।

যখন নদীর বুকে পর পর চর জেগে ওঠে তখন দুটো চরের মধ্যবর্তী খালের নামে গ্রামের নামের শেষে ‘খালি’ যুক্ত হয়েছে, যেমন বকখালি (নামখানা), বামনখালি (সাগরদ্বীপ), গদখালি (বাসন্তী), ধামাখালি (সন্দেশখালি-২) ইত্যাদি। যখন নদীর তীরে ডাঙা সৃষ্টি হল তখন সেখানে গড়ে ওঠা গ্রামের নামের শেষে থাকল ‘ডাঙা’, যেমন হরিণডাঙা (মথুরাপুর-১), বালিয়াডাঙা (হাসনাবাদ), বেলাডাঙা (জয়নগর-১), বাগডাঙা (নামখানা) ইত্যাদি। নদীস্রোতে ভাঙনপ্রবণ গ্রামের নামের শেষে এল ‘ভাঙা’ বা ‘ভাঙি’ শব্দ, যেমন নান্দাভাঙা (নামখানা), হেড়োভাঙা (ক্যানিং-১), হাটভাঙা (মিনাখাঁ), হাড়ভাঙি (বাসন্তী) ইত্যাদি।

অগাধ জলপূর্ণ জলাশয় উপস্থিত এমন গ্রামের নামের শেষে যুক্ত হল ‘দহ’, যেমন ধুতুরদহ (মিনাখাঁ), কাঁকড়াদহ (ক্যানিং-১), খাজুরদহ (জয়নগর-১) ইত্যাদি। আবার পুকুরযুক্ত গ্রামের নামের শেষে যুক্ত থাকল ‘পুকুর’ বা ‘পুকুরিয়া’ বা ‘দীঘি’ যেমন গোলপুকুর (হাড়োয়া), পাটপুকুর (জয়নগর-২), বামন পুকুরিয়া (মিনাখাঁ), কাঁটা পুকুরিয়া (জয়নগর-১), মঠের দীঘি (ক্যানিং-২) ইত্যাদি। ‘চর’ যখন বিভিন্ন ‘চক’-এ বিভক্ত হয়ে মানুষের করায়ত্ত হল তখন ‘চর’ ও ‘চক’ দিয়ে তৈরি হল গ্রামের নাম, যেমন ভুবনেশ্বরী চর (কুলতলি), কোম্পানির চর (সাগরদ্বীপ), দেবীচক (পাথরপ্রতিমা), জগন্নাথচক (মথুরাপুর-২), চক পীতাম্বর দত্ত (বাসন্তী) ইত্যাদি।

যখন নদীর বুকে পর পর চর জেগে ওঠে তখন দুটো চরের মধ্যবর্তী খালের নামে গ্রামের নামের শেষে ‘খালি’ যুক্ত হয়েছে, যেমন বকখালি (নামখানা), বামনখালি (সাগরদ্বীপ), গদখালি (বাসন্তী), ধামাখালি (সন্দেশখালি-২) ইত্যাদি। যখন নদীর তীরে ডাঙা সৃষ্টি হল তখন সেখানে গড়ে ওঠা গ্রামের নামের শেষে থাকল ‘ডাঙা’, যেমন হরিণডাঙা (মথুরাপুর-১), বালিয়াডাঙা (হাসনাবাদ), বেলাডাঙা (জয়নগর-১), বাগডাঙা (নামখানা) ইত্যাদি। নদীস্রোতে ভাঙনপ্রবণ গ্রামের নামের শেষে এল ‘ভাঙা’ বা ‘ভাঙি’ শব্দ, যেমন নান্দাভাঙা (নামখানা), হেড়োভাঙা (ক্যানিং-১), হাটভাঙা (মিনাখাঁ), হাড়ভাঙি (বাসন্তী) ইত্যাদি।

অগাধ জলপূর্ণ জলাশয় উপস্থিত এমন গ্রামের নামের শেষে যুক্ত হল ‘দহ’, যেমন ধুতুরদহ (মিনাখাঁ), কাঁকড়াদহ (ক্যানিং-১), খাজুরদহ (জয়নগর-১) ইত্যাদি। আবার পুকুরযুক্ত গ্রামের নামের শেষে যুক্ত থাকল ‘পুকুর’ বা ‘পুকুরিয়া’ বা ‘দীঘি’ যেমন গোলপুকুর (হাড়োয়া), পাটপুকুর (জয়নগর-২), বামন পুকুরিয়া (মিনাখাঁ), কাঁটা পুকুরিয়া (জয়নগর-১), মঠের দীঘি (ক্যানিং-২) ইত্যাদি। ‘চর’ যখন বিভিন্ন ‘চক’-এ বিভক্ত হয়ে মানুষের করায়ত্ত হল তখন ‘চর’ ও ‘চক’ দিয়ে তৈরি হল গ্রামের নাম, যেমন ভুবনেশ্বরী চর (কুলতলি), কোম্পানির চর (সাগরদ্বীপ), দেবীচক (পাথরপ্রতিমা), জগন্নাথচক (মথুরাপুর-২), চক পীতাম্বর দত্ত (বাসন্তী) ইত্যাদি।

আরও পড়ুন:

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৩: আত্মারামে কুটো বাঁধা আছে

গৃহিণীদের মধ্যে বইয়ের নেশা বাড়াতে কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঘুরে বেড়ান রাধা, ‘চলমান পাঠাগার’ তাঁর পরিচয়!

অনেক সময় চর ভরে উঠল জঙ্গলে। তখন সেই জঙ্গলপূর্ণ গ্রামের নামকরণ হল ‘বুনিয়া’ দিয়ে, যেমন পাতিবুনিয়া (নামখানা)। আবার সেই জঙ্গল কেটে সাফ করে যখন লোক আবাদ করা শুরু করল তখন একের পর এক গ্রামের নামের শেষে ‘আবাদ’ ও ‘কাটি’ যোগ করা হল, যেমন কাশিয়াবাদ (কাকদ্বীপ), গোবিন্দপুর আবাদ (পাথরপ্রতিমা), জামবেড়িয়া আবাদ (হাসনাবাদ), শিবনগর আবাদ (নামখানা), কোরাকাটি (সন্দেশখালি-২), কানাইকাটি (হিঙ্গলগঞ্জ), উত্তর গরানকাটি (জয়নগর-২) ইত্যাদি। শস্যক্ষেত্রগুলি ক্রমে বাঁধ দিয়ে বন্দী করা হল যাতে নোনা জল না প্রবেশ করতে পারে।

এই ধরণের গ্রামের নামের শেষে যুক্ত হল ‘খোলা’ বা ‘খোল’, যেমন মিনাখাঁ ব্লকে বউখোলা, মুচিখোলা গ্রাম। আবার বাঁধ দিয়ে ঘেরা গ্রাম বা পাড়ার নামের শেষে যোগ হল ‘ঘেরি’। এই শব্দটি স্থানীয় জমিদার বা লাটদারের নামের শেষে যেমন যোগ করা হয়েছে তেমনই দিক নির্দেশক শব্দের সঙ্গে যোগ করেও তৈরি করা হয়েছে। যেমন মিঞাঘেরি ও রাম রায়ের ঘেরি (ক্যানিং-২), মল্লিক ঘেরি ও রামজয় ঘেরি (মিনাখাঁ), মুন্সি ঘেরি ও রাম চাকির ঘেরি (হাড়োয়া) এবং পুবের ঘেরি (হিঙ্গলগঞ্জ)। আবার অনেক গ্রামের মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে ঘেরি যোগ করে পাড়ার নামকরণ করা হয়েছে। এমন নাম আজও বহুল প্রচলিত, যেমন পয়লা ঘেরি, দুয়ের ঘেরি ইত্যাদি।

বাঁধ দিয়ে ঘেরা শস্যক্ষেত্রগুলো কোথাও কোথাও গ্রাম হিসেবে নানা ব্যক্তির বা বস্তুর বা গাছের বা দেবদেবীর নামে গাঁতি, তলা, তলি, গাছা, গাছি ইত্যাদিতে চিহ্নিত হতে থাকল, যেমন কামারগাঁতি (হাড়োয়া), কালীতলা (হিঙ্গলগঞ্জ), মন্দিরতলা (সাগরদ্বীপ), দেবীতলা (মিনাখাঁ), নেবুতলা (কাকদ্বীপ), কুসুমতলা (নামখানা), জামতলা (কুলতলি), তেঁতুলতলা (গোসাবা), সীতাগাছি (মথুরাপুর-১), হাটগাছি (সন্দেশখালি-১), আমরুলগাছা (হাসনাবাদ) ইত্যাদি। আবার কোনও বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদকে নিকেশ করে সেই অঞ্চলে বসতি গড়ে তুললে সেই পশুর নামের শেষে ‘মারি’ যোগ করে তৈরি হয়েছে গ্রামের নাম, যেমন কুমিরমারি (হিঙ্গলগঞ্জ), মহিষমারি (সাগরদ্বীপ ও জয়নগর-১), বয়ারমারি (ক্যানিং-১) [বয়ার এর অর্থ বন্য মহিষ], কাঁটামারি (কুলতলি) ইত্যাদি।

এই ধরণের গ্রামের নামের শেষে যুক্ত হল ‘খোলা’ বা ‘খোল’, যেমন মিনাখাঁ ব্লকে বউখোলা, মুচিখোলা গ্রাম। আবার বাঁধ দিয়ে ঘেরা গ্রাম বা পাড়ার নামের শেষে যোগ হল ‘ঘেরি’। এই শব্দটি স্থানীয় জমিদার বা লাটদারের নামের শেষে যেমন যোগ করা হয়েছে তেমনই দিক নির্দেশক শব্দের সঙ্গে যোগ করেও তৈরি করা হয়েছে। যেমন মিঞাঘেরি ও রাম রায়ের ঘেরি (ক্যানিং-২), মল্লিক ঘেরি ও রামজয় ঘেরি (মিনাখাঁ), মুন্সি ঘেরি ও রাম চাকির ঘেরি (হাড়োয়া) এবং পুবের ঘেরি (হিঙ্গলগঞ্জ)। আবার অনেক গ্রামের মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে ঘেরি যোগ করে পাড়ার নামকরণ করা হয়েছে। এমন নাম আজও বহুল প্রচলিত, যেমন পয়লা ঘেরি, দুয়ের ঘেরি ইত্যাদি।

বাঁধ দিয়ে ঘেরা শস্যক্ষেত্রগুলো কোথাও কোথাও গ্রাম হিসেবে নানা ব্যক্তির বা বস্তুর বা গাছের বা দেবদেবীর নামে গাঁতি, তলা, তলি, গাছা, গাছি ইত্যাদিতে চিহ্নিত হতে থাকল, যেমন কামারগাঁতি (হাড়োয়া), কালীতলা (হিঙ্গলগঞ্জ), মন্দিরতলা (সাগরদ্বীপ), দেবীতলা (মিনাখাঁ), নেবুতলা (কাকদ্বীপ), কুসুমতলা (নামখানা), জামতলা (কুলতলি), তেঁতুলতলা (গোসাবা), সীতাগাছি (মথুরাপুর-১), হাটগাছি (সন্দেশখালি-১), আমরুলগাছা (হাসনাবাদ) ইত্যাদি। আবার কোনও বন্যপ্রাণী বা উদ্ভিদকে নিকেশ করে সেই অঞ্চলে বসতি গড়ে তুললে সেই পশুর নামের শেষে ‘মারি’ যোগ করে তৈরি হয়েছে গ্রামের নাম, যেমন কুমিরমারি (হিঙ্গলগঞ্জ), মহিষমারি (সাগরদ্বীপ ও জয়নগর-১), বয়ারমারি (ক্যানিং-১) [বয়ার এর অর্থ বন্য মহিষ], কাঁটামারি (কুলতলি) ইত্যাদি।

কালিদাস দত্তকৃত মানচিত্রে আদি গঙ্গা এবং বিভিন্ন লট ও প্লটের অবস্থান।

কোথাও কোথাও গ্রাম নির্মানের পদ্ধতি অনুযায়ী পুর, নগর, বেড়িয়া, পাড়া ইত্যাদি যুক্ত হয়ে গড়ে উঠল গ্রামের নাম, যেমন গোবিন্দরামপুর (কাকদ্বীপ), রাজনগর (নামখানা), গাববেড়িয়া (সন্দেশখালি-২), ধসপাড়া (সাগরদ্বীপ) ইত্যাদি। বসতির সঙ্গে প্রয়োজন বিপনির। তাই হিন্দু শব্দ ‘হাট’-এর সাথে হাজির হল বিদেশি শব্দ ‘গঞ্জ’, যেমন বরুণহাট (হাসনাবাদ), চৌহাটা (হাড়োয়া), পেটুয়াধানিহাটি (সন্দেশখালি-১), দেওয়ানগঞ্জ (জয়নগর-১), মদনগঞ্জ (নামখানা) ইত্যাদি। যখন এইসব গ্রামের নাম গড়ে ওঠেনি তখন অনেক গ্রামের নাম লোকমুখে চালু ছিল স্থানীয় জমিদারের পদবি দিয়ে। যেমন আমার জন্মগ্রাম গোবিন্দরামপুরের আদি নাম ছিল বেরার লাট। প্রতিবেশী বামানগর গ্রামের নাম ছিল রায়ের লাট ও ভুবননগরের নাম ছিল তিওয়ারির লাট। এখনও সুন্দরবন এলাকার কোনও কোনও গ্রামের নাম লাট দিয়েই চালু আছে, যেমন কুলতলি ব্লকে মন্ডলের লাট।

এইসব গ্রামের নামকরণ পর্যালোচনা করলে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটা বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। উল্লেখিত দৃষ্টান্তের ক্রমানুযায়ী গ্রাম গঠন নাও হতে পারে, কিন্তু নামগুলির মধ্যে সুন্দরবনের সজীব ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। আদি সুন্দরবনের প্রাকৃতিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য নামকরণের পন্থা এক আবশ্যিক উপকরণ।—চলবে।

এইসব গ্রামের নামকরণ পর্যালোচনা করলে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটা বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। উল্লেখিত দৃষ্টান্তের ক্রমানুযায়ী গ্রাম গঠন নাও হতে পারে, কিন্তু নামগুলির মধ্যে সুন্দরবনের সজীব ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। আদি সুন্দরবনের প্রাকৃতিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য নামকরণের পন্থা এক আবশ্যিক উপকরণ।—চলবে।

* সৌম্যকান্তি জানা। সুন্দরবনের ভূমিপুত্র। নিবাস কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। পেশা শিক্ষকতা। নেশা লেখালেখি ও সংস্কৃতি চর্চা। জনবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য ‘দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল ২০১৬ সালে ‘আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড’ এবং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান লেখক হিসেবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২০১৭ সালে ‘অমলেশচন্দ্র তালুকদার স্মৃতি সম্মান’ প্রদান করে সম্মানিত করেছে।