রানি চন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অনিলকুমার।

সময়ের হাত ধরে সমাজ নিজের চেহারা পাল্টায়। এটাই তো স্বাভাবিক। তা না হলে সমাজ এগোবে কী করে। আধুনিকতা মানেই তো নতুন নতুন ভালো কিছুকে গ্রহণ করা। এগিয়ে চলা। পর্দাশীন মহিলাদের বাইরে আসা যে ভাবে এক দিনে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি, তেমনি মনীষীদের সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে বার বার, সেটা আসলে স্বাভাবিক। তাই যাঁরা নিজেদের সময়ে সমাজ পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদেরকেই তো অনুসরণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সময়ে একদিকে চলছে দেশ মাতাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লড়াই। সেই সঙ্গে চলছে রক্ষণশীল সমাজের অদৃশ্য বাঁধনকে খুলে ফেলার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। এক দিকে যেমন দেশের জন্য প্রাণ ত্যাগ করছে হাজার হাজার মানুষ, তেমনি দেশের সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নতির কথাও ভেবেছেন মনীষীরা। আসলে সেই সময়ের দাবি ছিল এমনটাই। ঠাকুরবাড়ির মতো কোনও কোনও গোটা পরিবারই ছিল সমাজের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন। তাই ইতিহাসের পাতায় একাধিক ব্যক্তিত্ব কিংবা পরিবারের প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সময়ে একদিকে চলছে দেশ মাতাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লড়াই। সেই সঙ্গে চলছে রক্ষণশীল সমাজের অদৃশ্য বাঁধনকে খুলে ফেলার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। এক দিকে যেমন দেশের জন্য প্রাণ ত্যাগ করছে হাজার হাজার মানুষ, তেমনি দেশের সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নতির কথাও ভেবেছেন মনীষীরা। আসলে সেই সময়ের দাবি ছিল এমনটাই। ঠাকুরবাড়ির মতো কোনও কোনও গোটা পরিবারই ছিল সমাজের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন। তাই ইতিহাসের পাতায় একাধিক ব্যক্তিত্ব কিংবা পরিবারের প্রসঙ্গ বার বার উঠে আসে।

বরাক উপত্যকার শিলচর শহরের চন্দবাড়ির একাধিক ব্যক্তিত্বের কথাও একাধিক বার আমার লেখায় উল্লেখিত করেছি। শিলচরের ইতিহাসে যাঁদের নাম লেখা রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে। তাঁদের মধ্যে এক জন কামিনীকুমার চন্দ। বর্তমানে শিলচরের গান্ধী ভবনটি আসলে চন্দ ভবন ছিল। স্বনামধন্য আইনজীবী কামিনীকুমার চন্দ এবং তাঁর পুত্র অরুণকুমার চন্দ শিলচরের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা সমাজ কল্যাণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের এই বাড়িতে মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে অনেকেই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এসেছিলেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজি যখন শিলচর আসেন, তখন ২৭ এবং ২৮ আগস্ট শিলচরের উকিল পট্টিস্থিত চন্দ ভবনেই তিনি আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। গান্ধীজি ১৯২১ সালের ২৭ আগস্ট রাতে শিলচরে এসে পৌঁছন। তাঁকে দেখার জন্য দলে দলে লোকজন বহু জায়গায় ভিড় করেছিল। চন্দবাড়িতেও অনেক লোক এসেছিলেন। চা বাগানগুলি থেকে শ্রমিকরা যেমন গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, তেমনি সাহেবরাও গিয়েছিলেন।

আরও পড়ুন:

এই দেশ এই মাটি, অসমের আলো অন্ধকার, পর্ব ১১: স্বাধীনতা আন্দোলনে অসম

এই দেশ এই মাটি, ত্রিপুরা: আজ কাল পরশুর গল্প, পর্ব-২: রাজমালা অনুসারে রত্ন মাণিক্যের পিতা হলেন ডাঙ্গর ফা, তিনিই ধর্ম মাণিক্য

কামিনীকুমার চন্দ তখন একটি মামলার কাজে শিলচরের বাইরে থাকায় তাঁর পুত্র অরুণকুমার চন্দ গান্ধীজির আতিথেয়তার ভার নিয়েছিলেন। গান্ধীজির সঙ্গে ছিলেন মওলানা মহম্মদ আলি, তাঁর স্ত্রী, সেট জামুনা লাল বাজাজ, মৌলানা আজাদ সভানী এবং কৃষ্ণ দাস। চন্দ ভবন থেকে গন্ধীজি শিলচরের ফাটক বাজারে একটি সভায় বক্তৃতা রাখেন। সেই সভায় মহম্মদ আলির বক্তৃতা জন সাধারণের মধ্যে আলোড়ন তৈরি করে। ফাটক বাজারের সভা থেকে গান্ধীজি স্বদেশী স্কুলে গিয়ে চরকা চালান, তারপর চন্দ ভবনে ফিরে আসেন। গান্ধীজিকে দেখতে পর্দাশীন মহিলারা পর্যন্ত রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। বরাক উপত্যকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যেন এক জোয়ার এসেছিল।

অমলেন্দু ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, গান্ধীজির শিলচর আগমন নিয়ে সে সময় অনেক ধামাইল গানও রচিত হয়েছিল—‘গান্ধী বড়ো লুক গো সখি, গান্ধী বড়ো লুক, গান্ধী রাজায় দিসে জল ভরিতে সুখ।” গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। গান্ধীজির প্রতি সাধারণ মানুষের এমন ভালোবাসা ছিল যে তাঁকে নিয়ে গান রচিত হয়ে গেল। এর আগে এ অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীরা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। ১৯০৬ সালে যখন বিপিনচন্দ্র পাল শিলচরে এসে ছিলেন, তখন মহিলারা প্রথমবার অংশ নিয়েছিলেন। বরাক উপত্যকার মহিলাদের মধ্যে রাজনীতি সচেতনতা যথেষ্টই ছিল। তাই তারা বিপিটচন্দ্র পালের ভাষণ শোনার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ এবং পরিবার সেই সময় শিলচরের মহিলাদের প্রকাশ্যে সেই ভাষণ শোনার এবং সভায় অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। তাই উকিল পট্টিতে মহেশচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বাড়ির বিশাল বারান্দাটি চারদিকে আসলে বাঁশের চিক দিয়ে ঘেরা ছিল। সেই চিকের ভিতরে মহিলারা বসেছিলেন, আর বিপিনচন্দ্র পাল বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজিকে দেখতে মহিলারা প্রথমবার রাস্তায় নেমে এসে ছিল নারী বাহিনী।

অমলেন্দু ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, গান্ধীজির শিলচর আগমন নিয়ে সে সময় অনেক ধামাইল গানও রচিত হয়েছিল—‘গান্ধী বড়ো লুক গো সখি, গান্ধী বড়ো লুক, গান্ধী রাজায় দিসে জল ভরিতে সুখ।” গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। গান্ধীজির প্রতি সাধারণ মানুষের এমন ভালোবাসা ছিল যে তাঁকে নিয়ে গান রচিত হয়ে গেল। এর আগে এ অঞ্চলের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীরা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। ১৯০৬ সালে যখন বিপিনচন্দ্র পাল শিলচরে এসে ছিলেন, তখন মহিলারা প্রথমবার অংশ নিয়েছিলেন। বরাক উপত্যকার মহিলাদের মধ্যে রাজনীতি সচেতনতা যথেষ্টই ছিল। তাই তারা বিপিটচন্দ্র পালের ভাষণ শোনার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ এবং পরিবার সেই সময় শিলচরের মহিলাদের প্রকাশ্যে সেই ভাষণ শোনার এবং সভায় অংশগ্রহণ করতে দেয়নি। তাই উকিল পট্টিতে মহেশচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বাড়ির বিশাল বারান্দাটি চারদিকে আসলে বাঁশের চিক দিয়ে ঘেরা ছিল। সেই চিকের ভিতরে মহিলারা বসেছিলেন, আর বিপিনচন্দ্র পাল বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজিকে দেখতে মহিলারা প্রথমবার রাস্তায় নেমে এসে ছিল নারী বাহিনী।

শিলচরের ফটক বাজারে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি।

গান্ধীজির শিলচরে থাকা সভা করার ব্যাপারে চন্দবাড়ির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক কথায়, বরাক উপত্যকার এক অগ্রণী নেতা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সেনানী ছিলেন কামিনীকুমার চন্দ। কাছাড় জেলায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধী এবং একই সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। নিজে পেশাগত ভাবে একজন আইনজীবী ছিলেন। তাই প্রাথমিক ভাবে শিলচর বার অ্যাসোসিয়েশনের কয়েক জনকে নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের সংগঠন তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিদেশী কাপড় পড়ানো এবং আরও বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের চেতনা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়েছিল এই সংগঠন। কামিনীকুমার কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। শিলচরের বিখ্যাত আইনজীবী কামিনীকুমারের সঙ্গে রবীঠাকুরের পরিবারেরও ভালোই যোগাযোগ ছিল।

আরও পড়ুন:

দশভুজা, সরস্বতীর লীলাকমল, পর্ব-১৫: রবি ঠাকুরের বড় মেয়ে— যিনি লেখক হতে চেয়েছিলেন!

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৩৭: শ্যামাসুন্দরী দেবীর লোকান্তর গমন

কামিনীকুমার চন্দ বলাধন চা বাগানের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই করছিলেন। সেখানকার তিন জন মণিপুরী বাগানের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে অভুযুক্ত ছিলেন। কামিনীকুমার তাদের হয়ে কাজ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন সেই মামলার জন্য আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। উল্লেখ্য, কামিনীকুমার সেই মামলায় জয়লাভ করেন এবং সেই তিন মণিপুরিদের বেকসুর খালাস হয়। তাই স্থানীয় মণিপুরীরা প্রতি বছর কামিনীকে সম্মান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চন্দবাড়িতে ঢোল বাজিয়ে গান-বাজনা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কামিনীর মৃত্যুর পর কাছাড়ের মণিপুরী সমাজ অশৌচ পালন করে শ্রদ্ধানুষ্ঠান করেছিলেন।

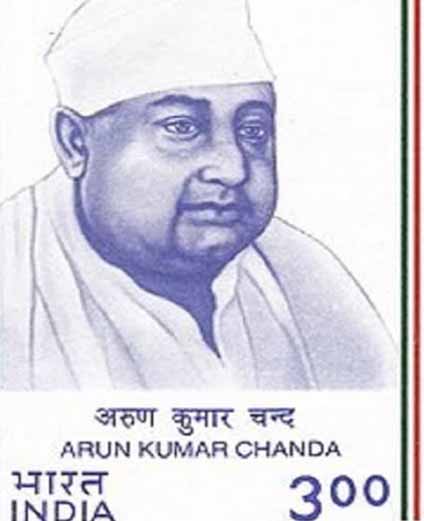

১৯১৬ সালে অসম আইন পরিষদ কামিনীকুমারকে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করেন। কামিনীকুমারের পুত্র অরুণকুমারও কাছাড় জেলার এক জন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী, লেখক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সপ্তক’ প্রকাশিত হত। শিলচরে তাঁর স্মরণে একে চন্দ ল কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০০ সালে ভারত সরকার তাঁর সম্মানে, কামিনীকুমারের ছবি দেওয়া স্ট্যাম্প চালু করেছিল। অরুণকুমার চন্দ ১৯৪৬ সালে লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন। স্বাধীনতার কিছুদিন পূর্বে ১৯৪৭ সালে ১৬ এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯১৬ সালে অসম আইন পরিষদ কামিনীকুমারকে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচন করেন। কামিনীকুমারের পুত্র অরুণকুমারও কাছাড় জেলার এক জন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী, লেখক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সপ্তক’ প্রকাশিত হত। শিলচরে তাঁর স্মরণে একে চন্দ ল কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০০ সালে ভারত সরকার তাঁর সম্মানে, কামিনীকুমারের ছবি দেওয়া স্ট্যাম্প চালু করেছিল। অরুণকুমার চন্দ ১৯৪৬ সালে লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন। স্বাধীনতার কিছুদিন পূর্বে ১৯৪৭ সালে ১৬ এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আরও পড়ুন:

মহাকাব্যের কথকতা, পর্ব-৫৪: রাজনীতিতে, যুগান্তরেও স্বার্থচিন্তার আবহমান প্রভাব

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৩৯: বিপরীত পরিস্থিতিতে পালিয়ে যাওয়াটাও ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে টিকে থাকার উপায়

কামিনীকুমারের আরেক পুত্র অনিলকুমার চন্দও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে লোকসভা সদস্য হন। তিনি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিপক্ষে ভোটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখ্য সচিব ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রানী চন্দ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা একজন লেখিকা। পাশাপাশি তিনি একজন চিত্রশিল্পী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনের কলা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছিলেন। কারাগারে কাটানো দিনগুলির অভিজ্ঞতার কথা তাঁর ‘জেনেনা ফটক’ বইটিতে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর আঁকা ছবি ভারত সরকার সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসেবে চিন সরকারকে উপহার দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় তিনি সাহিত্যচর্চা করেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি অনুলিখন হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী এবং তাঁর স্মৃতিকথা ‘জোড়াসাঁকোর ধারে’ এবং ‘ঘরোয়া’। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাও অনেকটা আয়েত্ত করতে পেরেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক দেয় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট ডিগ্রিতে সম্মানিত হন।

অরুণকুমার চন্দর ছবি-সহ স্ট্যাম্প।

রানি চন্দ একজন বিদূষী রমণী ছিলেন। অরুণকুমার চন্দের স্ত্রী জ্যোৎস্না চন্দও একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১৯৩১-৩২ সালে অসমের প্রথম মহিলা জেল পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৭-৬১ সাল পর্যন্ত অসমে বিধায়ক ছিলেন। তবে ১৯৬১ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের গুলি চালানোর প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম ‘বিজয়নী’ রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেটাই ছিল সেই অঞ্চলের প্রথম মহিলাদের জন্য পত্রিকা। ১৯৪০ সালে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এতে গান্ধীজির শিলচর আসা এবং মহিলাদের উপর তার প্রভাব কীভাবে পড়েছিল সে সব নিয়ে লেখা হয়েছিল। অবশ্য এই পত্রিকাটি বেশিদিন প্রকাশিত করা সম্ভব হয়নি। পত্রিকাটি বরাক উপত্যকার নারীদের জন্য এক নতুন পথ দেখিয়েছিল।

আজও বরাক উপত্যকা থেকে অনেক পত্রপত্রিকাই মহিলাদের জন্য প্রকাশিত হয়। অনেক মহিলা কবি, লেখকরা পাঠকের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু এই যাত্রাপথের শুরুটা এতটা মসৃণ ছিল না। —চলবে।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম ‘বিজয়নী’ রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেটাই ছিল সেই অঞ্চলের প্রথম মহিলাদের জন্য পত্রিকা। ১৯৪০ সালে এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। এতে গান্ধীজির শিলচর আসা এবং মহিলাদের উপর তার প্রভাব কীভাবে পড়েছিল সে সব নিয়ে লেখা হয়েছিল। অবশ্য এই পত্রিকাটি বেশিদিন প্রকাশিত করা সম্ভব হয়নি। পত্রিকাটি বরাক উপত্যকার নারীদের জন্য এক নতুন পথ দেখিয়েছিল।

আজও বরাক উপত্যকা থেকে অনেক পত্রপত্রিকাই মহিলাদের জন্য প্রকাশিত হয়। অনেক মহিলা কবি, লেখকরা পাঠকের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু এই যাত্রাপথের শুরুটা এতটা মসৃণ ছিল না। —চলবে।

* ড. শ্রাবণী দেবরায় গঙ্গোপাধ্যায় লেখক ও গবেষক, অসম।