ছবি প্রতীকী। সংগৃহীত।

আমাদের সমাজে মানুষের জীবনে যৌনতা একটি এমন একটি বিষয় ,যা নিয়ে এক ধরনের রৈখিক ভাবনা আমরা পোষণ করি। বিষয়টিকে প্রাপ্ত বয়স্কদের বিষয় বলে একে ‘না’ হিসেব তুলে রাখি। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বলে থাকি যৌনতা একটি ব্যক্তিগত বিষয়। এই ব্যক্তিগত পরিসরকে নির্দিষ্ট ভাবে সংজ্ঞায়িত না করে আমরা যাকে ‘পাবলিক প্লেস’ বলি, সেখানে কৌতুকের আড়ালে তাকে পরিবেশন করতে থাকি। এই পরিবেশনে মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয় নারীদের শরীরকে। সেই পরিবেশনে নিজেদের অর্থাৎ পুরুষের শরীরের যৌন অঙ্গ এবং বিষমকামী যৌন ইচ্ছের কথা প্রতি বাক্যে জুড়ে দিয়ে এক অদ্ভুত কথার জালের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত যৌনতার একটি কাঙ্ক্ষিত রূপকে প্রকাশ্যে এনে একটি আদর্শ ধারণা ভাসিয়ে রাখা হয়। এবং অবশ্যই সমাজে এই যৌনতার ধারণা বিষমকামীতাকেই মূল দর্শন হিসেবে ধরে থাকে।

তাহলে কি আমি আজকে আধিপত্যবাদী বিষমকামী যৌনতার কথা বলতে চাইছি? না। আজকে আমি আলোচনা করতে চাইছি, আধিপত্যের দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে মানুষের কাছে যৌনতার বিষয়টি কীভাবে তৈরি হয়। এই তৈরি হওয়া বিষয়টি খুব সুক্ষ্ম অনুভূতির গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে হয়ে থাকে, খুব সরল ভাবে বলতে গেলে। আমাদের সেটা বুঝতে হবে। আধিপত্যের ধারণাতে এই অনুভূতির তারতম্য বোঝা যাবে না কোনওভাবেই। কারণ, আধিপত্য সবসময় একটি বিষয়ে জোর দেয়। সেই বিষয়টিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার জন্য এমন কিছু যুক্তির জালে আটকে রাখে যে, আমরা নিজেদের অনুভূতিগুলিকে বিসর্জন দিয়ে ফেলি।

তাহলে কি আমি আজকে আধিপত্যবাদী বিষমকামী যৌনতার কথা বলতে চাইছি? না। আজকে আমি আলোচনা করতে চাইছি, আধিপত্যের দৃষ্টিকোণ বাদ দিয়ে মানুষের কাছে যৌনতার বিষয়টি কীভাবে তৈরি হয়। এই তৈরি হওয়া বিষয়টি খুব সুক্ষ্ম অনুভূতির গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে হয়ে থাকে, খুব সরল ভাবে বলতে গেলে। আমাদের সেটা বুঝতে হবে। আধিপত্যের ধারণাতে এই অনুভূতির তারতম্য বোঝা যাবে না কোনওভাবেই। কারণ, আধিপত্য সবসময় একটি বিষয়ে জোর দেয়। সেই বিষয়টিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার জন্য এমন কিছু যুক্তির জালে আটকে রাখে যে, আমরা নিজেদের অনুভূতিগুলিকে বিসর্জন দিয়ে ফেলি।

যৌনতা বিষয়টি ব্যক্তিগত বিষয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখার কারণ সামাজিক শালীনতা রক্ষা করা যেমন বিদ্যমান, তেমনই মানুষের নিজস্ব অনুভূতির মধ্যে যতই সমাজের ছায়া থাকুক না কেন তা প্রকাশের পরিবেশ থাকা দরকার। পরিবেশে দুটি মানুষকে নিজেদের বুঝতে এবং পরস্পরকে অনুমতি দিতে পরিসর দিয়ে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সমাজের ছায়া এখানে নির্দিষ্ট যৌনতার অভিমুখী। একে যদি শুধুই সন্তান উৎপাদন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়, তাহলে মানুষের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হতে পারে না। তখন আমরা ইভ-এর আগে লিলিথ নামের একটি মেয়ের জন্মের গল্প ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি।

লিলিথকে পিশাচ বলা হয়েছে। কারণ, তিনি নাকি যৌনতা এবং সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে বাধা হয়ে ছিলেন। আবার তাঁকে যৌনকর্মীদের দেবী হিসেবে দেখান হয়েছে। লিলিথকে বলা হয়েছে যৌন মুক্তির প্রতীক। অর্থাৎ যৌনতার বিষয়টি নারী-পুরুষের কাছে একটি মুক্তাঙ্গন হিসেবে উঠে আসবে, নাকি শুধুই সন্তান উৎপাদনের ঘেরাটোপে থেকে যাবে তাই নিয়ে লিলিথ থেকে দেবত্তম লড়াই করে চলেছেন। লিলিথের কথা আমরা উপকথা বা মধ্যপ্রাচ্যের লোককথাতে জানতে পারছি। কিন্তু দেবোত্তমের কথা সেই ভাবে জানতে চাইছি না। আজকে দেবোত্তমের সামাজিক, আইনি লড়াইয়ের গল্পের মধ্যে দিয়ে বিষমকামী যৌনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে যৌনতার অদেখা দিকগুলি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করব।

রাষ্ট্র কীভাবে এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর বার বার ভাঙ্গা হলেও আবার সারাই করে সেই বিষয়টাও আসে এই আলচনাতে। ভারতে এই কিছুদিন আগে অবধি সমকামিতা দন্ডনীয় অপরাধ ছিল। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে এই ধরনের যৌণ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে বারে বারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ভূমিকা বদলে গেলেও সমাজের বিষমকামীতার আগ্রাসন থেকে নিজেকে আলাদা করতে চাইছে না। কারণ, এখনও অবধি আমরা উন্নয়ন বলতে বুঝি আগ্রাসনের সঙ্গে রাস্তা ও বাড়ি নয়, বিল্ডিং তৈরি করে, রসদের ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বাড়িয়ে পৃথিবীতে বিপুল জনগোষ্ঠীকে সেই উৎপাদিত জিনিস কিনতে বাধ্য করা। গড়ে তুলব শহরও। মানুষ নিজেদের অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সেই বাস্তু, বাড়ি পরের প্রজন্মকে দিয়ে এই ভাবে আগ্রাসনের ধারা থুড়ি উন্নয়ন বজায় রাখব।

লিলিথকে পিশাচ বলা হয়েছে। কারণ, তিনি নাকি যৌনতা এবং সন্তান উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে বাধা হয়ে ছিলেন। আবার তাঁকে যৌনকর্মীদের দেবী হিসেবে দেখান হয়েছে। লিলিথকে বলা হয়েছে যৌন মুক্তির প্রতীক। অর্থাৎ যৌনতার বিষয়টি নারী-পুরুষের কাছে একটি মুক্তাঙ্গন হিসেবে উঠে আসবে, নাকি শুধুই সন্তান উৎপাদনের ঘেরাটোপে থেকে যাবে তাই নিয়ে লিলিথ থেকে দেবত্তম লড়াই করে চলেছেন। লিলিথের কথা আমরা উপকথা বা মধ্যপ্রাচ্যের লোককথাতে জানতে পারছি। কিন্তু দেবোত্তমের কথা সেই ভাবে জানতে চাইছি না। আজকে দেবোত্তমের সামাজিক, আইনি লড়াইয়ের গল্পের মধ্যে দিয়ে বিষমকামী যৌনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে যৌনতার অদেখা দিকগুলি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করব।

রাষ্ট্র কীভাবে এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর বার বার ভাঙ্গা হলেও আবার সারাই করে সেই বিষয়টাও আসে এই আলচনাতে। ভারতে এই কিছুদিন আগে অবধি সমকামিতা দন্ডনীয় অপরাধ ছিল। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে এই ধরনের যৌণ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে বারে বারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ভূমিকা বদলে গেলেও সমাজের বিষমকামীতার আগ্রাসন থেকে নিজেকে আলাদা করতে চাইছে না। কারণ, এখনও অবধি আমরা উন্নয়ন বলতে বুঝি আগ্রাসনের সঙ্গে রাস্তা ও বাড়ি নয়, বিল্ডিং তৈরি করে, রসদের ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বাড়িয়ে পৃথিবীতে বিপুল জনগোষ্ঠীকে সেই উৎপাদিত জিনিস কিনতে বাধ্য করা। গড়ে তুলব শহরও। মানুষ নিজেদের অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সেই বাস্তু, বাড়ি পরের প্রজন্মকে দিয়ে এই ভাবে আগ্রাসনের ধারা থুড়ি উন্নয়ন বজায় রাখব।

আরও পড়ুন:

বৈষম্যের বিরোধ-জবানি, পর্ব-৩০: কারণে-অকারণে পুরুষত্বের কাঠামো পরিবর্তন

এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-৩১: বিড়াল ঘাঁটলেই কি ডিপথেরিয়া হতে পারে?

বিষমকামীর আগ্রাসন বজায় রাখতে গেলে লিলিথদের মতো মেয়েদের মুছে ফেলতে হবে। যৌনতার বৈচিত্রতাকে সামাজে স্থান দিলে চলবে না। যৌনতার বৈচিত্রতা ধারণাটি যখন আমরা এলজিবিটিকিউআইএ+ এই ভাবে প্রকাশ করি তখন বিষয়টি আর ভারতীয় সমাজের আঙিনাতে সিমাবদ্ধ থাকে না। বিষয়টি একটি আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করে। এই সংক্ষিপ্ত রূপ এলজিবিটিকিউআইএ+ মানে প্রসারিত করলে বোঝায় মানুষের যৌনতার অভিমুখ নানা বিধ। মানুষ মনে করতে পারেন তিনি সামাজিক কাঠামোতে পুরুষ কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি পুরুষের লিঙ্গ ভূমিকা নয়, বরং নারীর লিঙ্গ ভূমিকা গ্রহণে আগ্রহী। সেই সঙ্গে নারীর প্রতি যৌন অনুভুতির বদলে কোনও পুরুষের প্রতি যৌন অনুভুতিতে নিজেকে তৃপ্তিকর মনে হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের যৌন তৃপ্তি কখনওই একই রকম বর্তমানে সমাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হতে পারে না। কেউ হয়তো যৌন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করতে চাইলেন না। তিনি কারও চুল দেখে বা তার লেখা পড়ে কিংবা কারও কোনও আলোচনা শুনে মুগ্ধ হয়ে সেই তৃপ্তি অনুভব করলেন। কোনও মানুষ একসঙ্গে একাধিক লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে চাইতে পারেন। সেটা যৌন প্রক্রিয়া হোক কিংবা রোম্যান্টিক সঙ্গী নির্বাচন করে একসঙ্গে থাকা হোক। বিষমকামী যৌন ক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করাও কিন্তু মানুষের পছন্দ। অর্থাৎ মানুষ নিজের মনের শান্তির জন্য কোনও একটা পথ নির্বাচন করে নিতেই পারে। সেই নির্বাচন প্রক্রিয়াতে শুধু বিষমকামীতাকেই চাপিয়ে দিলে হবে না।

এ বারে আপনাদের মনে নানা রকমের প্রশ্ন আসতে পারে। আপনার মনে হতে পারে, এই সব এলজিবিটিকিউআইএ+ আসলে যৌন বিকৃতির কথা বলছে, অথবা এও মনে হতে পারে জনসমক্ষে এই ভাবে নিজের যৌন পছন্দের কথা বলাটাও ঠিক নয়। সমাজের শান্তিভঙ্গ হতে পারে। সমাজের ক্ষতি হতে পারে।

এ বারে আপনাদের মনে নানা রকমের প্রশ্ন আসতে পারে। আপনার মনে হতে পারে, এই সব এলজিবিটিকিউআইএ+ আসলে যৌন বিকৃতির কথা বলছে, অথবা এও মনে হতে পারে জনসমক্ষে এই ভাবে নিজের যৌন পছন্দের কথা বলাটাও ঠিক নয়। সমাজের শান্তিভঙ্গ হতে পারে। সমাজের ক্ষতি হতে পারে।

আরও পড়ুন:

এই দেশ এই মাটি, সুন্দরবনের বারোমাস্যা, পর্ব-৭: সুন্দরবনের লুপ্ত রাষ্ট্র গঙ্গারিডি

আলোকের ঝর্ণাধারায়, পর্ব-৫: চন্দ্রমণির বধূবরণ

তাই এখানেই আমি নিয়ে আসি দেবোত্তমের আলোচনাকে। দেবোত্তম একজন গবেষক। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। সেই সঙ্গে নারীবাদী আন্দোলনের সেই বেঁধে দেওয়া সুর, ব্যক্তিগত বিষয়ও সমাজের রাজনীতির অংশ এবং আমাদের সেই রাজনীতিকে সামনে এনে দরকার হলে প্রতিবাদ মঞ্চ করে সমস্যা ভাগ করে নিতে হবে সবার সঙ্গে। দেবোত্তম নিজে সমকামী হয়ে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাজের সবার সামনে এনেছে , নিজের এবং নিজের মত বাকিদের অধিকারের লড়াইতে সামিল করতে, অধিকার গণতান্ত্রিক পথে অর্জন করতে । আসলে সমাজ মানেই তাই। সবাই সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবে নিজেদের সমস্যা না, হলে সবাই বুঝবে না কার কী প্রয়োজন এবং কেন প্রয়োজন। দেবোত্তম সমলিঙ্গের মধ্যে সমকামিতার উপস্থিতি সমাজের কাছে তথা রাষ্ট্র এবং আইনের চোখে যাতে বিচ্যুতি কিংবা অপরাধ না হয়, তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আইনি লড়াই লড়েছিলেন এক জন অন্যতম পিটিশনার হয়ে।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম এই মুহূর্তে নিজেকে এলজিবিটিকিউআইএ+ এই শব্দবন্ধের ঘেরাটোপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইব। তখন আমি নিজেকে প্রান্তিক বলে মনে করছি। নিজেকে প্রান্তিক বলে দেগে দেওয়া কি খুব প্রয়োজন ছিল? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে দেবোত্তম উত্তর দিয়েছিলেন, … ভারতের ক্ষেত্রে সমকামিতা আলাদা করে পরিচিত হওয়ার দরকার পড়ে না। কারণ, ভারতের মন্দিরগাত্রে আমরা এরকম সমকামিতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। অর্থাৎ সমাজে এর উপস্থিতি ছিল। তবে এলজিবিটিকিউআইএ+ শব্দটি আমরা পাশ্চাত্য বা আমেরিকার বিভিন্ন আন্দলনের মধ্যে দিয়ে উঠে আসতে দেখেছি। তবুও বলা যায় এই শব্দবন্ধ কোথাও এই ধরনের ভাব ধারায় বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যের সূক্ষ্ম তারতম্যগুলো ধরে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। আবার অন্য দিকে আমার বা অন্যদের যে আলাদা অনুভূতি হচ্ছে সেগুলোর বহিঃপ্রকাশের একটি কাঠামো দরকার। এলজিবিটিকিউআইএ+ সেই ধরনেরই একটি কাঠামো।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম এই মুহূর্তে নিজেকে এলজিবিটিকিউআইএ+ এই শব্দবন্ধের ঘেরাটোপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইব। তখন আমি নিজেকে প্রান্তিক বলে মনে করছি। নিজেকে প্রান্তিক বলে দেগে দেওয়া কি খুব প্রয়োজন ছিল? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে দেবোত্তম উত্তর দিয়েছিলেন, … ভারতের ক্ষেত্রে সমকামিতা আলাদা করে পরিচিত হওয়ার দরকার পড়ে না। কারণ, ভারতের মন্দিরগাত্রে আমরা এরকম সমকামিতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। অর্থাৎ সমাজে এর উপস্থিতি ছিল। তবে এলজিবিটিকিউআইএ+ শব্দটি আমরা পাশ্চাত্য বা আমেরিকার বিভিন্ন আন্দলনের মধ্যে দিয়ে উঠে আসতে দেখেছি। তবুও বলা যায় এই শব্দবন্ধ কোথাও এই ধরনের ভাব ধারায় বিশ্বাসী মানুষদের মধ্যের সূক্ষ্ম তারতম্যগুলো ধরে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ থেকে যায়। আবার অন্য দিকে আমার বা অন্যদের যে আলাদা অনুভূতি হচ্ছে সেগুলোর বহিঃপ্রকাশের একটি কাঠামো দরকার। এলজিবিটিকিউআইএ+ সেই ধরনেরই একটি কাঠামো।

আরও পড়ুন:

হুঁকোমুখোর চিত্রকলা, পর্ব-৮: হৃদয়ে আমার দিয়েছে ঢেউ, ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ

ইতিহাস কথা কও, কোচবিহারের রাজকাহিনি, পর্ব-৪: রাজ পরিবারের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক ও ব্রাহ্মবাদ

এর পর আমি জানতে চাইলাম, ভারতীয়রা এই এলজিবিটিকিউআইএ+ শব্দের সঙ্গে কতটা একাত্ম হতে পারে। তাদের কাছে এই বিশ্বজনীন শব্দ কি নিজেদের সঠিক অবস্থানকে তুলে ধরছে? দেবোত্তম আমাকে একটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। তার উত্তরটি ছিল এরকম: ভারতীয় দের মনে হতে পারে অন্য দেশ থেকে আগত ধারণা তাদের সম্পূর্ন ধারণার সঙ্গে এক নয়। কিন্তু যদি দুটি ধারণাকেই সমান্তরাল ভাবে রাখা হয় তাহলে একটি নতুন অধার নির্মাণ হয়। সমান্তরাল ভাবে বয়ে চলা দুই ভাবনার পরস্পরের মধ্যে বার্তা বিনিময় হতে পারে বা হচ্ছে সেই বিষয়টি বোঝা যায় যখন আমরা এল জি বি টি কিউ আই এ+ সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় অনুভূত বিষয় গুলি পাশাপাশি রাখি। এই ভাবে তৈরি হওয়া যৌথ সম্পর্ক আরও বেশি করে জায়গা করে দিচ্ছে নতুন ধারনার। প্রান্তিকতা সেখানে স্থান পাচ্ছে না।ফলে বিবাদের বদলে অনেক বেশি সহযোগিতার সহবস্থানের জায়গা নির্মাণ হয়ে যাচ্ছে।

উদাহরণ দিয়ে দেবোত্তম বুঝিয়েছেন। ভারতীয় ধারণাগুলোর একটি করে স্থানীয় পরিচিতি আছে, যেমন কোতি, পারিখ ইত্যাদি। এই পরিচিতিভুক্ত মানুষ নিজেদের পরিচিত মানুষদের নিয়ে কমিউনিটি তৈরি করে থাকে। তার মূল কারণ তাদের সমাজে নানা ভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়। তাই বিশ্বজনীন শব্দগুলোর নিজেদের নিজস্ব শব্দের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বা পাশাপাশি রেখে এগলে সারা বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন, তার ভাষা সব স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে বা পড়ছে। দেবোত্তমের মতে মানুষের মধ্যে নিজেদের মধ্যে থাকা যৌনতার বিষয়গুলি এই মুক্ত পরিবেশে আর সুস্পষ্ট হবে। তখন আমাদের মূল ধারার সমাজের চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অনেকটাই আলগা হয়ে যাবে।

উদাহরণ দিয়ে দেবোত্তম বুঝিয়েছেন। ভারতীয় ধারণাগুলোর একটি করে স্থানীয় পরিচিতি আছে, যেমন কোতি, পারিখ ইত্যাদি। এই পরিচিতিভুক্ত মানুষ নিজেদের পরিচিত মানুষদের নিয়ে কমিউনিটি তৈরি করে থাকে। তার মূল কারণ তাদের সমাজে নানা ভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়। তাই বিশ্বজনীন শব্দগুলোর নিজেদের নিজস্ব শব্দের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বা পাশাপাশি রেখে এগলে সারা বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন, তার ভাষা সব স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে বা পড়ছে। দেবোত্তমের মতে মানুষের মধ্যে নিজেদের মধ্যে থাকা যৌনতার বিষয়গুলি এই মুক্ত পরিবেশে আর সুস্পষ্ট হবে। তখন আমাদের মূল ধারার সমাজের চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা অনেকটাই আলগা হয়ে যাবে।

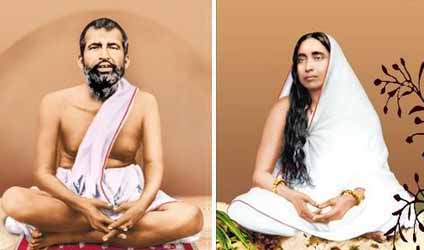

দেবোত্তম সাহা।

দেবোত্তমদের কাছে এই মুহূর্তে আন্দোলনের ভাষা নির্মাণ একটি খুব জরুরি প্রক্রিয়া। আন্দোলনের মূল বিষয় আলোচনার মাধ্যমে যত বেশি ছড়িয়ে পড়বে, ততই বেশি মানুষ ভয় বা ঘৃণা করার বদলে ভাবতে চাইবেন সহানুভূতির সঙ্গে। এই আন্দোলন সহানুভূতি অনুভব করা এবং সেই অনুভুতি পরস্পরের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তাই দেবোত্তম তার সঙ্গীদের সঙ্গে আইনের লড়াইকে আগে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের এই প্রাধান্য দেওয়ার আরেকটি কারণ, তারা গঠনমূলক পদ্ধতিতে নিজেদের অবস্থানকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাদের অনুভুতির মূল্য শুধু নিজেদের অভিমত প্রকাশ করাই নয়, তারা সেই অনুভুতিকে কীভাবে আমাদের প্রথাগত সমাজে স্থান দেবে অর্থাৎ তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে কিনা, কীভাবে নিজেদের আত্মীয়তার সম্পর্কে নিজের অবস্থান নির্ণয় করবে সেটাও তাদের নির্মাণ করতে হবে। কারণ, পৃথিবীতে দীর্ঘদিনের অবস্থানের কারণে মানুষের কাছে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে এবং অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তা হল, মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক আদানপ্রদান, সহমর্মিতার সম্পর্ক খুব জরুরি ভিত্তি।

আজকের ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা। কিন্তু মানুষ নিজেদের মধ্যে হিংসার এবং বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিতে খুব বেশি দ্বিধা করে না। তাই দেবোত্তমের গলায় সেই সুর ভেসে আসে যে, সেই হিংসার এবং বিদ্বেষের বিষয়ের নিষ্পত্তি তারা কীভাবে করবেন? তাই আইনি অধিকার থাকা খুব জরুরি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেমন জরুরি, তেমনই আইনি রক্ষাকবচ থাকাও সমান ভাবে প্রয়োজন।

এ বারে তাই প্রশ্ন আসছে এই রক্ষাকবচের নির্মাণ কীভাবে হবে। সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকাই বা কি হবে? রাষ্ট্র কেন সেই ভূমিকা এখনও নির্দিষ্ট করতে পারছে না? রাষ্ট্রের কাছে, আইনের কাছে কি বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ একটি বিষয়গত ধারণা মাত্র? এখানে কি রাষ্ট্র এবং আইন বিভাগ অভীষ্ট লক্ষ্যে বা অবজেক্টিভ নির্ভর পদ্ধতি থেকে বিষয়কে নিয়ে ভাববে? এই আলোচনার পরিসর কিন্তু আরও অনেক নতুন বিষয়কে তুলে আনছে। সেই বিষয়ের পর্যালোচনা পরের পর্বে থাকবে।

আজকের ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা। কিন্তু মানুষ নিজেদের মধ্যে হিংসার এবং বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দিতে খুব বেশি দ্বিধা করে না। তাই দেবোত্তমের গলায় সেই সুর ভেসে আসে যে, সেই হিংসার এবং বিদ্বেষের বিষয়ের নিষ্পত্তি তারা কীভাবে করবেন? তাই আইনি অধিকার থাকা খুব জরুরি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যেমন জরুরি, তেমনই আইনি রক্ষাকবচ থাকাও সমান ভাবে প্রয়োজন।

এ বারে তাই প্রশ্ন আসছে এই রক্ষাকবচের নির্মাণ কীভাবে হবে। সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকাই বা কি হবে? রাষ্ট্র কেন সেই ভূমিকা এখনও নির্দিষ্ট করতে পারছে না? রাষ্ট্রের কাছে, আইনের কাছে কি বিশেষ অনুভূতির প্রকাশ একটি বিষয়গত ধারণা মাত্র? এখানে কি রাষ্ট্র এবং আইন বিভাগ অভীষ্ট লক্ষ্যে বা অবজেক্টিভ নির্ভর পদ্ধতি থেকে বিষয়কে নিয়ে ভাববে? এই আলোচনার পরিসর কিন্তু আরও অনেক নতুন বিষয়কে তুলে আনছে। সেই বিষয়ের পর্যালোচনা পরের পর্বে থাকবে।

* বৈষম্যের বিরোধ-জবানি (Gender Discourse): নিবেদিতা বায়েন (Nibedita Bayen), অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, পি আর ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজ।