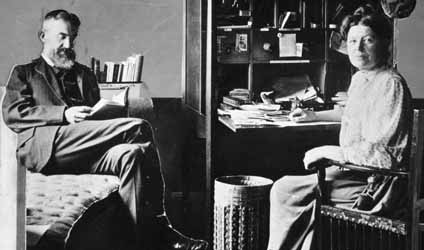

বিয়ে নরনারীর যৌন সম্পর্কের সিলমোহর। সেই সম্পর্ক ও তথাকথিত মাতৃত্বের প্রতি তীব্র অনীহা ছিল শার্লটির। শার্লটি এবং শ দু’জনেই বিয়ে ও তার পরিপূর্ণতার প্রতি এক বিদ্বেষ পোষন করতেন। শার্লটি তার এই অস্বাভাবিক মানসিকতার ব্যাখ্যা খুঁজে নিতেন তার শৈশবের পরিবেশ থেকে। শিশুদের নিয়ে তার মন্তব্য শুনে চমকে যেতে হয়।