ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, রাধাগোবিন্দ বসাক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখকে। এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯২৭ সালে সাম্মানিক ডি লিট উপাধি দেন। আজীবন বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে থাকলেও সহকর্মীদের সঙ্গে সহজ, সাধারণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন নিজস্ব ঔদার্য ও সহৃদয়তার গুণে।

ডি লিট লাভের অনেক আগে ১৮৯৮ সালে ভারত সরকার শাস্ত্রী মহাশয়কে ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি দেয়। ওদিকে ১৮৯১ সালে রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের ‘ডিরেক্টর অব অপারেশন ইন সার্চ অব স্যান্সক্রিট মান্সক্রিপ্ট’ পদে নিযুক্ত হন। পুঁথি সংগ্রহ, তার পাঠোদ্ধার, গভীর পর্যালোচনা, অবশেষে প্রকাশ—এই কাজে তিনি সারা জীবন নিবিষ্ট ছিলেন। অপটু শরীরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার বিশেষত সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি, মাড়োয়ারি, নেওয়ারি এবং বাংলা ভাষার পুঁথি সন্ধানে দেশময়, বাংলার বিভিন্ন এলাকায়, উড়িষ্যায়, উত্তরপ্রদেশে, রাজস্থানে বার বার গিয়েছেন।

ডি লিট লাভের অনেক আগে ১৮৯৮ সালে ভারত সরকার শাস্ত্রী মহাশয়কে ‘মহামহোপাধ্যায়’ উপাধি দেয়। ওদিকে ১৮৯১ সালে রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের ‘ডিরেক্টর অব অপারেশন ইন সার্চ অব স্যান্সক্রিট মান্সক্রিপ্ট’ পদে নিযুক্ত হন। পুঁথি সংগ্রহ, তার পাঠোদ্ধার, গভীর পর্যালোচনা, অবশেষে প্রকাশ—এই কাজে তিনি সারা জীবন নিবিষ্ট ছিলেন। অপটু শরীরে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার বিশেষত সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি, মাড়োয়ারি, নেওয়ারি এবং বাংলা ভাষার পুঁথি সন্ধানে দেশময়, বাংলার বিভিন্ন এলাকায়, উড়িষ্যায়, উত্তরপ্রদেশে, রাজস্থানে বার বার গিয়েছেন।

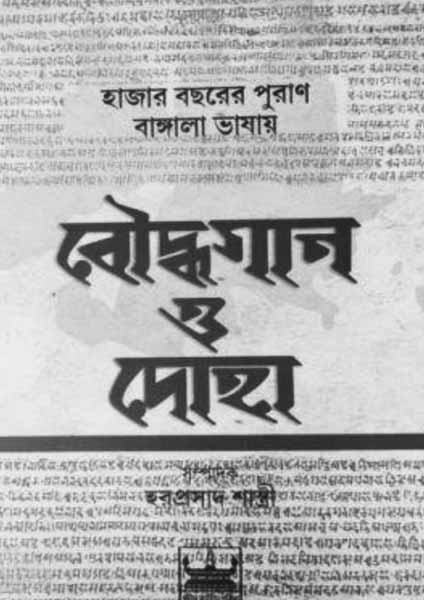

তাঁর ধারণা ছিল, ভারতে জন্ম নেওয়া বেড়ে ওঠা বৌদ্ধধর্ম কোনও না কোনও ভাবে হিন্দুধর্মের ভেতরে রয়ে গিয়েছে। এছাড়া তুর্কি আক্রমণের সময়ে বাংলার পণ্ডিত মানুষেরা পুঁথি পত্র নিয়ে নেপালে, তিব্বতে চলে যান। সেই মিসিং লিঙ্কের খোঁজে শাস্ত্রী মহাশয় চার বার ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৯০৭, ১৯২২ নেপালে যান। ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার গ্রন্থশালায় পেলেন অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ। নিয়ে এলেন সেই সংগ্রহ কলকাতায়। পুঁথির নাম ছিল চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। চলল দশ বছরের নিরলস পরিশ্রম। কত প্রকাশক প্রস্তাব দিলেন ছাপানোর, কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। যে মানুষটি বালক বয়সে একটা প্রবন্ধ এক বছর ধরে লিখেছিলেন, তিনি এত বড়ো সম্পদ কখনও যাহোক করে প্রকাশ করবেন না বলাইবাহুল্য।

আরও পড়ুন:

বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলাভাষার স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক প্রয়োগ ও বিস্তারে তাঁর অবদান ভোলার নয়/১

শম্ভু, শম্ভু, শিব মহাদেব শম্ভু, খুদার ইবাদত যাঁর গলায় তাঁর আর কাকে ভয়?

অ্যালঝাইমার্সের যত্ন বেশ চ্যালেঞ্জের, সঠিক পরিচর্যায় ধৈর্যশীল, সহনশীল, সংবেদনশীল এবং কৌশলী হতে হবে

১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে উদ্ধারকৃত পুঁথিগুলো একত্রে ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’ নাম দিয়ে যে সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশ করলেন তা বিশ্বের কাছে আজও বিস্ময়। সেই প্রথম বাঙালি ও বিশ্ববাসী জানলেন বাংলা ভাষা আসলে বিগত হাজার বছর ধরে বিরাজমান। যে ভাষাকে চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীগণের সময়কালীন মনে করা হত, তা আসলে বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রকাশে আরও প্রাচীন। তাতে শৌরসেনী অপভ্রংশ ও গৌড় অপভ্রংশের ভাব থাকলেও ভাষাটা আসলে বাংলা। প্রকাশের পর গ্রন্থটি ‘চর্যাপদ’ বা ‘চর্যাগীতি’ নামে বহুল পরিচিত হয়। প্রখ্যাত ভাষাবিদ, আচার্য সুকুমার সেনের মতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে তাঁর সম্পাদনায় মানিক গাঙ্গুলির ‘শ্রীধর্ম্মমঙ্গল’ ও ১৯২৮ এ কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’ এবং ১৯২৫ এ মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত কীর্ত্তিলতা প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের দাঁড়াটা যেন সুস্থির করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘ বারো বছর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন।

আজীবন ভারতীয় সাহিত্যের সাধক তিনি যখনই কলম ধরেছেন তাতে তৎকালীন বাঙালি পাঠক সমাজ হয় বিস্মিত হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে না হয় তীব্র সমালোচনা করেছে। যেমন সমালোচনা হয়েছিল ১৩০৯ বঙ্গাব্দে বাংলায় মেঘদূত ব্যাখ্যা লিখে। চিরদিন কালিদাস ভক্ত তিনি মেঘদূতের প্রত্যেকটি শ্লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বাংলায় যা লিখলেন তাতে গেল গেল রব উঠল। অত্যন্ত অশ্লীল বই হিসেবে গণ্য হওয়ায় চাকরি নিয়ে টানাটানি হল। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি বলেছিলেন, ‘অতি চমৎকার বই হয়েছে। তবে বইটি কালিদাসের বশে লেখা। আজকালকার স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে বিচার করলে অন্যায় হবে।’ কিন্তু সরকারের কাছে কৈফিয়ত দিতে হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে বিরক্ত হরপ্রসাদ প্রতিজ্ঞা করলেন আর কোনওদিন বাংলাভাষায় সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করবেন না। চাইলেও নিজের বিদ্যাবত্তা, অপরিসীম জ্ঞান ও সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা নিজের অবস্থানকে অস্বীকার করতে পারতেন না তিনি।

তাই ১৯১৫ সালে বৌদ্ধ ভারতের আবহে রচিত তাঁর উপন্যাস কাঞ্চনমালায় দেখালেন রূপবতী, সৎ মাতা তিষ্যরক্ষার অত্যন্ত সুদর্শন পুত্র কুণালের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, সংরাগ। মানব মনের এমন জটিল দিকের উন্মোচন করলেন যেখানে মাতার অনুভবে এল না পুত্রের প্রতি বাৎসল্য। কর্কশ ভাবে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে তিষ্যরক্ষা কুণালের সুন্দর দুই চোখ উপড়ে পদদলিত করার বাসনাকে বাস্তবে পরিণত করলেন। বাৎসল্য না হয়ে একমুখী শৃঙ্গার থেকে বীভৎসে পৌঁছতে তাঁর হাত কাঁপেনি কারণ তিনি ছিলেন হরপ্রসাদ।

এই উপন্যাসে হরপ্রসাদের চিন্তা ও রুচি সমকালের সাহিত্য রুচির বৃত্ত পেরিয়ে গিয়েছিল। প্রথম যখন এই সাহসী রচনা বঙ্গদর্শনে বেরিয়েছিল অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যে বাংলা সাহিত্যকে তিনি তৎকালীন সামাজিক অবস্থানের অনুকূলে গড়ে দিতে চাইছিলেন তার মধ্যে এই ধরনের লেখা যেন ব্যক্তিগত আঘাত। তিরস্কৃত হলেন হরপ্রসাদ। উভয়ের মধ্যে বিরোধ ছিল মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ নিয়েও। বার বার নিজের মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কথাসাহিত্যে তাঁর প্রতিভার বিকাশ খন্ডিত হয়ে গেল।

আরও পড়ুন:

সেদিনের কোম্পানি বাগানই আজকের বোটানিক্যাল গার্ডেন

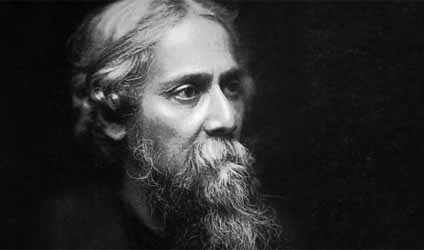

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৪৩: নোবেল-প্রাপ্তির সংবর্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন

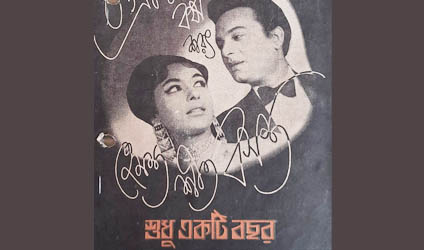

পর্দার আড়ালে, পর্ব-৮: পরিচালক উত্তমকুমারের আত্মপ্রকাশ কীভাবে?

খুব বেশি স্বাচ্ছন্দ্য, সাহেবিয়ানা ছোটবেলা থেকে দেখেননি। একে বিদ্যাবংশের সন্তান তার ওপর ছোট বয়সে বাবা, দাদা মারা যাওয়ায় নিঃসম্বল অবস্থায় কলকাতায় পড়তে আসা, কিন্তু উচ্চ মেধামহলে ওঠা বসার সুবাদে হরপ্রসাদের মানসিক গঠন ছিল অন্যরকম। চিন্তার পরিধি ছিল বিস্তৃত। তাঁর সমকালীন জীবন প্রাচীন ভারত থেকে অনেক অনেক দূরে সরে এলেও তাঁর পড়াশোনার ব্যাপ্তি বরাবর অবলীলায় দুই পর্বকে এক করে দিয়েছে। তাঁর রচনায় তাই রাজা রাজরাদের বর্ণনার বদলে পাওয়া যায় বিভিন্ন বৃত্তিভোগী জাতির বৃত্তান্ত। সমালোচিত হয়েছেন সেইসব সাহসী অধ্যায়ের উন্মোচনে কিন্তু নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্থান কালের দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে। সেই লক্ষ্যেরই পূরণ স্বরূপ তিনি বাংলা ভাষার লিপির বিকাশ সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন।

আরও পড়ুন:

বাইরে দূরে: চুপি চুপি ঘুরে আসি

স্বাদ-বাহারে: গরমে স্বাদ বদলাতে ঝটপট তৈরি করে ফেলুন এঁচোড়ের ডাল

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-১৫: যখন ‘ওরা থাকে ওধারে’

পুঁথির পর পুঁথি সংগ্রহ ও পর্যালোচনার ফলে ক্রমশ পুরোটা পরিষ্কার হতে থাকে। তিনি মনে করতেন নানা সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে প্রথমত বাংলা কথা দিয়ে নতুন বাংলা শব্দ গঠন করা উচিত। নিতান্ত না পারলে আসামি, উড়িয়া ও হিন্দি শব্দ থেকে ধার নেওয়া উচিত কিন্তু কঠিন সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের পরিপন্থী ছিলেন।

সেই সময়ের রাশি রাশি খিচুড়ি পাকানো বাংলা ব্যাকরণ দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘ বাংলাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে পালি, মাগধী, অর্ধমাগধী, সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে গ্রন্থকারগণ সেকথা একবারও ভাবেন না’। হরপ্রসাদ বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘বাংলার ছাঁচ স্বতন্ত্র’। দেশের মানুষের জীবনযাত্রা এবং সমাজবিন্যাসের বাস্তবতা থেকে ভাষার অবয়ব, সাহিত্যের অবয়র সৃষ্টি হয় – মানুষের মনের কথা মুখের ভাষায় রূপান্তরিত হয়, তা তিনি খুব ভালই জানতেন। তাই সংস্কৃতের এত বড়ো পণ্ডিত তিনি বাংলাকে কখনও সংস্কৃতের দিকে চালিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না, তার অন্যতম কারণ কত শত বৌদ্ধ সহজিয়া, মুসলিম ঘরানা, উচ্চবিত্ত, অন্ত্যজ , মেঠো সংস্কৃতি এর গায়ে লেগে আছে। এই উপলব্ধি তাঁর মত বিদ্গ্ধ পণ্ডিত ছাড়া আর কেই বা করতে পেরেছিলেন!—চলবে

সেই সময়ের রাশি রাশি খিচুড়ি পাকানো বাংলা ব্যাকরণ দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ‘ বাংলাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে পালি, মাগধী, অর্ধমাগধী, সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে গ্রন্থকারগণ সেকথা একবারও ভাবেন না’। হরপ্রসাদ বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ‘বাংলার ছাঁচ স্বতন্ত্র’। দেশের মানুষের জীবনযাত্রা এবং সমাজবিন্যাসের বাস্তবতা থেকে ভাষার অবয়ব, সাহিত্যের অবয়র সৃষ্টি হয় – মানুষের মনের কথা মুখের ভাষায় রূপান্তরিত হয়, তা তিনি খুব ভালই জানতেন। তাই সংস্কৃতের এত বড়ো পণ্ডিত তিনি বাংলাকে কখনও সংস্কৃতের দিকে চালিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না, তার অন্যতম কারণ কত শত বৌদ্ধ সহজিয়া, মুসলিম ঘরানা, উচ্চবিত্ত, অন্ত্যজ , মেঠো সংস্কৃতি এর গায়ে লেগে আছে। এই উপলব্ধি তাঁর মত বিদ্গ্ধ পণ্ডিত ছাড়া আর কেই বা করতে পেরেছিলেন!—চলবে

* বিশেষ নিবন্ধ (Special Article)- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Hara Prasad Shastri) : ড. বিদিশা মিশ্র (Bidisha Misra), সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ। বিদিশা বাঙালি নৈয়ায়িক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ কাব্যবিলাসের উপর গবেষণা করেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পত্রিকায় তাঁর শোধপত্রগুলো প্রকাশিত হয়েছে।