মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

স্থান-লাহোর, সাল ১৯২৮। জীবন সায়াহ্নে এসে পঞ্চম ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন: ‘বংশগত উত্তরাধিকারে, শিক্ষায় ও জীবিকায় আমি সংস্কৃতবিদ্যাবিৎ এবং ভারতবিদ্যা সমেত সংস্কৃতের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আমি সহজাত ভালোবাসা অনুভব করি’। কিন্তু শুধু কি সংস্কৃত? বাংলা? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরে বাংলাভাষার স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক প্রয়োগ ও বিস্তারে তাঁর অবদান তো ভোলার নয়। তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বংশের ধারা মেনে টোল-চতুষ্পাঠীতে না পড়ে, পড়েছিলেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই দুই কলেজে পড়াকালীন সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপীয় বিদ্যার চর্চা তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলে। ঠিক বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমনটা চেয়েছিলেন যে স্বল্প সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন একঝাঁক উদার মনের মেধাবী তরুণ সংস্কৃত কলেজ থেকে বেরিয়ে আসুক, তিনি ছিলেন তাই।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

একদিকে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্পর্কে অপার শ্রদ্ধা, অপরদিকে আধুনিক মননশীলতা নিয়ে স্বদেশের ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। আর মন পড়ে থাকতো সহজ, সরল, চলিত বাংলা বেশি করে প্রয়োগের দিকে। ঠিক তিরিশ বছরের ব্যবধানে একই দিনে (৬ ডিসেম্বর) প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ, জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার ও তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জন গোটা বিশ্বকে নতুন করে শোনালেন মানব অভিজ্ঞতার অন্যতম প্রাচীন বাচিক, আঙ্গিক প্রকাশস্বরূপ বেদের কথা। আর পরের জন শোনালেন আমাদের সবচেয়ে আপন আ মরি বাংলা ভাষা কোনও অর্বাচীন ভাষা নয়, বিগত হাজার-বারোশো বছরের প্রাচীনত্ব নিয়ে তা বহমান।

হরপ্রসাদের জন্ম ১৮৫৩ সালের ৬ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটিতে। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের কুমিরা গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ, পিতামহ শ্রীনাথ তর্কালংকার, পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন সমকালীন পণ্ডিত ও ছাত্রসমাজে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সেই বিদ্যাবংশের সন্তান হরপ্রসাদ অতি অল্প বয়সে তাঁর বাবা ও গ্রামের স্কুলে পড়াকালীন দাদা নন্দকুমারকে হারিয়ে ১৮৬৬ সালে স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্রের আনুকূল্যে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। থাকতে শুরু করেন বিদ্যাসাগরের বাড়ির ছাত্রাবাসে।

আরও পড়ুন:

দশভুজাঃ ‘ওগো তুমি যে আমার…’— আজও তাঁর জায়গা কেউ নিতে পারেনি/২

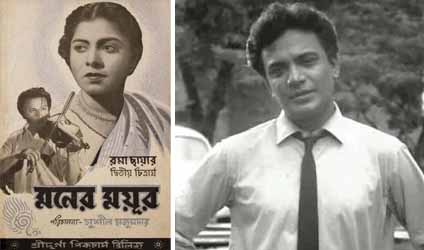

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-১৪: আশা-নিরাশা ও ভরসার সে এক অন্য ‘মনের ময়ূর’

১৮৭১-এ সংস্কৃত কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ঠিক দু’বছর পরে ওই কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ১৯তম স্থান পেয়ে ফার্স্ট আর্টস পাশ করেন। ১৮৭৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অষ্টম স্থান পেয়ে বিএ পাশ করলেন। এরপর ১৮৭৬-৭৭ এ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করার সুবাদে এমএ ডিগ্রি ও ‘শাস্ত্রী’ উপাধি লাভ করেন। অর্থাৎ ন্যায়রত্ন, ন্যায়চঞ্চু না হয়ে তাঁর পরিবারে তিনি প্রথম এমএ পাশ পণ্ডিত হলেন।

অনন্য মনীষার অধিকারী হরপ্রসাদ কলেজ জীবনে অধ্যক্ষ হিসেবে পান প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে। সংস্কৃত কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে পেয়েছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখকে। এদের সান্নিধ্যে এসে তিনি একদিকে যেমন সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হয়ে ওঠেন তেমন চলতি, খাঁটি, সরল শোভন বাংলায় মনের ভাব প্রকাশে হয়ে ওঠেন অদ্বিতীয়। এঁদের মধ্যে ‘বাল্যকালের বন্ধু গুরু ও দেবতা’ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁকে লোকায়ত দর্শন, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন এবং বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত ইতিহাসের দিকদর্শন করান। এই দিকদর্শনই ক্রমে হরপ্রসাদের জীবনদর্শন হয়ে ওঠে।

আরও পড়ুন:

ইংলিশ টিংলিশ: আজকে এসো দেখি Prefix আর Suffix কাকে বলে

খাই খাইঃ শীতের সন্ধ্যায় অন্য রকমের কিছু চাই? তাহলে সহজে বানিয়ে ফেলুন নারকেলের সিঙারা

ওদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে লেখা ছাপানোর জন্য তৎকালীন সাহিত্যিকদের খুব ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম, নিতান্ত বালক বয়সে তাঁর লেখা ভারত মহিলা প্রবন্ধটি যখন বঙ্গদর্শন থেকে ছেপে বেরোতে শুরু করল, সেইসময় চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে পরের অংশের পাণ্ডুলিপি পড়ে স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বলেছিলেন, ‘যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোনা’। ১৮৭৪ সালে সংস্কৃত কলেজে ইন্দোরের মহারাজা হোলকারের আগমনকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে একবছর ধরে পরিশ্রম করে তিনি লেখেন ভারত মহিলা প্রবন্ধটি এবং প্রথম পুরস্কারও পান। এই লেখাটি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশের সুবাদে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হরপ্রসাদের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হল। তাঁর লেখার ধরনে মুগ্ধ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে আপন করে নিতে চাইলেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এই সম্ভ্রান্ত পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অনায়াস হল। সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত এবং বাংলা ভাষার আধারে সঞ্চিত নিজের অধীত বিদ্যাকে শুধু যে জীবিকা হিসেবে ব্যবহার করলেন তা নয়, জীবনচর্যাতেও এইসব বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রইলেন। সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় যিনি মূল সহায়ক হলেন তিনি আর কেউ নন, তিনি ভারতবিদ্যা চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ও পুঁথি বিশারদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৮২ সালে রাজেন্দ্রলাল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ ‘The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal’ প্রকাশ করেন। সেই বইয়ের ১৬টি দীর্ঘ অধ্যায় হরপ্রসাদের রচনা। তাঁর সাহায্য না পেলে অসুস্থ রাজেন্দ্রলাল এই কাজ শেষ করতে পারতেন না। এই বইয়ের ভূমিকায় তিনি হরপ্রসাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন এবং ১৮৮৫ সালে তাঁকে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য করে কমিটির এক জন করে নেন। এই সময় প্রথমেই তিনি বিখ্যাত বিবলিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থমালার সংস্কৃত বিভাগের কাজের দায়িত্ব পেলেন, সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের পৃথিবী বিখ্যাত নোটিসেস অফ স্যান্সক্রিট মান্সক্রিপ্ট প্রকল্পে সাহায্য করতে থাকেন। আর সাহায্য করেন রমেশচন্দ্র দত্তকে ঋগ্বেদ অনুবাদের কাজে।

আরও পড়ুন:

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৪২: নিজেকে যিনি আড়ালে রেখেছিলেন

পর্দার আড়ালে, পর্ব-২১: ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ শুটিংয়ে সিউড়ির বাঁশবনে দু’ দুটি বাঘ আনিয়েছিলেন সত্যজিৎ

এইসব কাজের পাশাপাশি জীবিকা হিসেবে তিনি ১৮৭৮ সালে হেয়ার স্কুলের ট্রান্সলেশন মাস্টার ও হেড পণ্ডিত পদ দিয়ে শুরু করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক, সরকারি অনুবাদকের সহকারীর পদ, বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক হন। ১৯০০ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং ‘রেজিস্ট্রার অব স্যান্সক্রিট একজামিনেশন্স ইন বেঙ্গল’ পদ থেকে ‘ব্যুরো অব ইনফরমেশন ফর দ্য বেনিফিট অব সিভিল অফিসার্স’ থেকে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দেন। সবই যেন নির্দিষ্ট ছিল তাঁর জন্য।—চলবে

* বিশেষ নিবন্ধ (Special Article)- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Hara Prasad Shastri) : ড. বিদিশা মিশ্র (Bidisha Misra), সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ। বিদিশা বাঙালি নৈয়ায়িক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ কাব্যবিলাসের উপর গবেষণা করেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পত্রিকায় তাঁর শোধপত্রগুলো প্রকাশিত হয়েছে।