কবিগুরু।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর আঙ্গিকে রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।

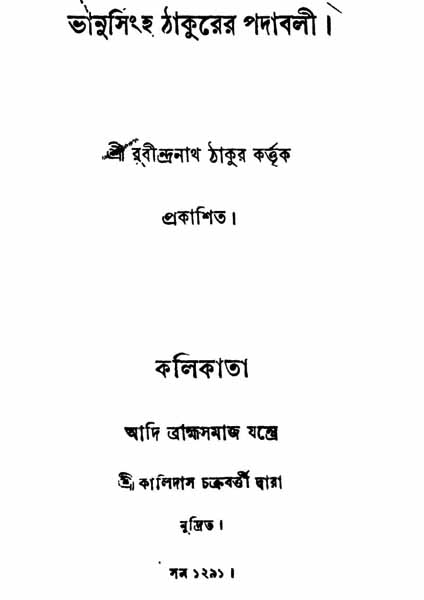

কিশোর রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ‘ভানুসিংহ ঠাকুর’ ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে সেই কবিতা সংগ্রহই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশকালে এতে ২১টি পদ ছিল; পরবর্তীতে আরও একটি পদ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। কবিতাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ‘ভানুসিংহ ঠাকুর’ ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে সেই কবিতা সংগ্রহই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশকালে এতে ২১টি পদ ছিল; পরবর্তীতে আরও একটি পদ এর সঙ্গে যুক্ত হয়। কবিতাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৫৮ সালের আশ্বিন মাসে স্বরবিতান একবিংশ খণ্ড (ভানুসিংহের পদাবলী) প্রকাশিত হয়। সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। এই গ্রন্থে দশটি গানের স্বরলিপি সংকলিত। এর মধ্যে নয়টি গান ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’র অন্তর্গত; সর্বশেষ গানটি (সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি) বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের পদ, সুর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ আর একটি বৈষ্ণব পদে (বিদ্যাপতি রচিত এ ভরা বাদর মাহ ভাদর) সুর দিয়েছিলেন, তার স্বরলিপি ‘কেতকী’ বা একাদশ খণ্ড ‘স্বরবিতান’ এ মুদ্রিত আছে। ১৮৮৪ সালে প্রকাশকালে গ্রন্থটি রবি ঠাকুরের নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভানুসিংহের পদগুলোতে কবি প্রচুর সংশোধনী আনেন। প্রত্যেকটি রচনার সুর ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’তে প্রথমাবধি উল্লিখিত থাকলেও, অনেক গানের সুর হারিয়ে গিয়েছে বলে মনে হয়।

আরও পড়ুন:

৭৮ বছর বয়সে নিভৃতে চলে গিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের ভীষ্ম পিতামহ/৩

গল্পকথায় ঠাকুরবাড়ি, পর্ব-৬২: প্রথম রবীন্দ্রজীবনী

পঞ্চতন্ত্র: রাজনীতি-কূটনীতি, পর্ব-৪: একজন জ্ঞানী পণ্ডিত এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে রাজা কাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন?

বৈষম্যের বিরোধ-জবানি, পর্ব-১৮: গৃহ-সহায়িকার পাঁচালি এবং আমাদের ভদ্র সমাজ

জানতে ইচ্ছা হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালে, তিনি আধুনিক কবি, তাহলে তিনি কোথায় পেলেন এমন মৈথিলি বা ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনার উৎসাহ? ‘জীবনস্মৃতি’র পিতৃদেব প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথ জয়দেব গোস্বামীর ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যখানি বার বার পড়তেন। শ্লোকগুলোর অর্থ সেইসময় না বুঝলেও এমন সৌন্দর্যে তাঁর মন ভরে উঠেছিল যে, তিনি আগাগোড়া সমস্ত গ্রন্থখানি একখানি খাতায় নকল করে নিয়েছিলেন। এই কাব্যের প্রথম শ্লোক ‘মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈঃ…রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ’, তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এই শ্লোকের অনুবাদ তিনি এইভাবে করেন, ‘অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ, তমালে তমিস্র বনভূমি,/ তিমির শর্বরী, এ যে শঙ্কাকুল—সঙ্গে লহো তুমি’।

‘সোনার তরী’র ‘বর্ষাযাপন’ কবিতায় ‘মেঘদূত’ পড়ার পর ‘গীতগোবিন্দে’র এই কবিতাটি পড়ার কথাও কবি আমাদের শুনিয়েছেন—

‘সুর করে বারবার পড়ি বর্ষা অভিসার / অন্ধকার যমুনার তীর, / নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা, / খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ কুটির।…

আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ/ রচি ‘ভরা বাদরের’ সুর।/ খুলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা/ গাহি ‘মেঘে অম্বর মেদুর’।

‘সুর করে বারবার পড়ি বর্ষা অভিসার / অন্ধকার যমুনার তীর, / নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা, / খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ কুটির।…

আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ/ রচি ‘ভরা বাদরের’ সুর।/ খুলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা/ গাহি ‘মেঘে অম্বর মেদুর’।

আরও পড়ুন:

স্বাদে-আহ্লাদে: আম দিয়ে তৈরি এই লোভনীয় স্বাদের আচার খেয়েছেন?

রহস্য উপন্যাস: পিশাচ পাহাড়ের আতঙ্ক, পর্ব-১৩: আচমকা রাতের পার্টিতে হাজির পুলিশ

উত্তম কথাচিত্র, পর্ব-৩৪: স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের ‘রাত-ভোর’

এমন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যযুগীয় মৈথিলি কবিতাগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কাছ থেকে জেনেছিলেন চ্যাটার্টন নামক জনৈক বালককবির কথা, যিনি প্রাচীন কবিদের অনুকরণে কবিতা লিখতেন। চ্যাটার্টনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথও “কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন।” জীবনস্মৃতি গ্রন্থে ভানুসিংহের প্রথম কবিতা রচনার যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা হল, “একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম ‘গহন কুসুম কুঞ্জ- মাঝে’ লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম…।” পদটি সম্ভবত ১৮৭৭ সালের গোড়ার দিকে লেখা। এছাড়াও “মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান”, “কো তুঁহু বোলবি মোয়”, “আজু সখি মুহুমুহু” প্রভৃতি কয়েকটি পদ রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের লেখা। এই পদাবলী সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ব্রজবুলি ভাষায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কাব্যভাষা বা উপভাষা ছিল ব্রজবুলি। বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের সময় (আনু. ১২০৩ খ্রিস্টাব্দ) সংস্কৃত ভাষা চর্চার খুব ক্ষতি হয়। সেই কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতের ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা বিশেষত ন্যায়দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষার জন্য মিথিলায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। মিথিলা থেকে ফেরার সময় তারা নব্য অধীত সংস্কৃতের পাশাপাশি দেশজ গান যেগুলো মূলত মৈথিলিতে লেখা সেগুলো নিয়ে ফিরে আসে।

অলঙ্করণ: সৃজন প্রসাদ, দশম শ্রেণি, গভর্নমেন্ট বেসিক কাম মাল্টিপারপাস স্কুল, বাণীপুর।

গানগুলো ছিল বিখ্যাত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি (আনু. ১৩৭৪-১৪৬০) ও তাঁর পূ্র্বসূরীদের রচিত। গানগুলো সুরের মূর্ছনায়, বাণীর আবেগে, ভাবের গভীরতায় তৎকালীন সুশিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজকে ছুঁয়ে যায়। খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে শুরু হয় মৈথিলির সঙ্গে বাংলা বা অন্যান্য দেশজ ভাষা মিশিয়ে পদরচনা, পদগুলোতে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হওয়ায় কৃত্রিম এই ভাষার নাম হয় ব্রজবুলি। ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৬শ-১৭শ শতক)। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী রচনার মাধ্যমে এই ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। কবিগুরু এই ভাষায় তাঁর পদাবলীগুলো রচনা করেন। ‘জীবনস্মৃতি’র ভানুসিংহের কবিতা পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায় প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের মৈথিলি মিশ্রিত ভাষা বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে দুর্বোধ্য ছিল বলেই তিনি বিশেষ আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সাথে তার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। কবিগুরুর এই কাব্যগ্রন্থের মূল উপজীব্য বৈষ্ণব পদাবলী আশ্রিত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা যা ভারতীয় কবিতার ঐতিহ্যবাহী একটি বিষয় যার সূচনা মূলত দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেব কবির ‘গীতগোবিন্দম্’ থেকে। রচনার মাধুর্য পদগুলোতে মানবমানবীর আবেগ মিশ্রিত প্রেমের পাশাপাশি ভালবাসার প্রচ্ছন্ন রহস্যময়তা সৃষ্টি করেছে। কবি নিজেই বলেছেন তাঁর এই পদাবলী সাহিত্য ছোট বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড় বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। এই পদাবলী সাহিত্যের কবিতাগুলো বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে লিখিত হলেও ড. কবিতা দে মনে করেন, কবিতাগুলোর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর মতো কোন পালাবদ্ধ ক্রম পরিণতি নেই।

আরও পড়ুন:

পঞ্চমে মেলোডি, পর্ব-১০: কিশোর কণ্ঠের উপর যেন এক অলিখিত দাবি ছিল পঞ্চমের

এগুলো কিন্তু ঠিক নয়, পর্ব-১৭: গরমে পান্তা ভাত কি সত্যিই শরীর ঠান্ডা করে?

হাত বাড়ালেই বনৌষধি: ‘লঙ্কা কাণ্ড’

ডক্টর দে পদাবলীর বিষয়বস্তু অনুসারে ভানুসিংহের পদাবলীর কুড়িটি কবিতার বিষয়বিন্যাস করেছেন। ঋতু বিষয়ক চারটি কবিতা (দুইটি বসন্ত ও দুইটি বর্ষা), বংশীধ্বনি পর্যায়ে পাঁচটি কবিতা এবং রসপর্যায় বিষয়ক এগারোটি কবিতা। যদিও পরিণত বয়সে কবি তাঁর কাব্য ও গীতিসংকলনে ভানুসিংহের কবিতাগুলোকে বিশেষ স্থান দেননি। অথচ গানগুলোর সৃজনশীলতা, অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি, শব্দের মাধুর্য ও ধ্বনি ঝংকার আজও পাঠক ও শ্রোতাদের মুগ্ধতায় ভরিয়ে তোলে। কিশোর বয়সে কবি রচিত এই গানগুলোর ভাষা যা কিনা ব্রজবুলি তা বোঝা না বোঝার স্তরে গিয়ে শ্রোতাদের মনে চিরকালীন হয়ে আছে ও থাকবে এবং শেষ না হওয়া রেশ সৃষ্টি করে যাবে।

তথ্যসূত্র

A History of Brajabuli Literature: Sukumar Sen

সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ: সুখময় ভট্টাচার্য।

তথ্যসূত্র

A History of Brajabuli Literature: Sukumar Sen

সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ: সুখময় ভট্টাচার্য।

* বিশেষ নিবন্ধ (Special Article): ভানুসিংহের পদাবলীর ভাষা এবং বিষয় মাহাত্ম্য (bhanusinger padabali) : ড. বিদিশা মিশ্র (Bidisha Misra), সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ। বিদিশা বাঙালি নৈয়ায়িক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ কাব্যবিলাসের উপর গবেষণা করেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের পত্রিকায় তাঁর শোধপত্রগুলো প্রকাশিত হয়েছে।