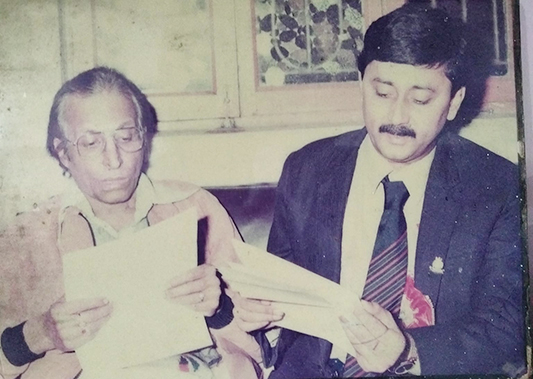

সাহিত্য গুরু সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

ধর্মীয় গুরুবাদে কোনও বিশ্বাস নেই আমার। গুরু ভক্তিতেও নিষ্ঠা নেই। কিন্তু জীবনের মধ্যপর্বে আমি এমন একজনের দর্শন পেলাম, যাকে নিজের অজান্তেই গুরুর আসনে বসিয়ে ফেলেছিলাম। ১৯৮৫। মানে আজ থেকে ৩৭ বছর আগে যখন আমি ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে কর্মরত, তখন হঠাৎ তাঁর দর্শন পাই। ক্যানসার ওয়ার্ডে কাজ করছিলাম একদিন। হঠাৎ ডিরেক্টর ডাক্তার সরোজ গুপ্ত একজনকে নিয়ে সেখানে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এনাকে চেনো? আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিলাম, অবশ্যই চিনি। স্যার বললেন, বলো তো কে? আমি বললাম, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, আমার প্রিয় সাহিত্যিক। সঞ্জীববাবু মৃদু হেসে বললেন, আপনি আমার কোনও লেখা পড়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, দেশ পত্রিকায় পড়েছি লোটাকম্বল উপন্যাস। আর এখন আনন্দবাজারে আপনার লেখা বেরোচ্ছে, রসেবশে, সেটাও পড়ছি।

সেই প্রথম আলাপ। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ বত্রিশ বছর। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় থেকে সঞ্জীবদাতে নামতে বেশি সময় লাগেনি আমার। কিন্তু আপনি থেকে কোনওদিনই তুমিতে নামলেন না সঞ্জীবদা। বললেই বলেন, আপনি আমার ডাক্তারবাবু, আমার বাবার চিকিৎসা করেছেন, ডাক্তারবাবুকে তুমি বলা যায় না। আসলে সঞ্জীবদার বাবা সেই সময়ে খাদ্যনালীর ক্যানসারে ভুগছিলেন। সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন স্যারের কাছে পরামর্শের জন্য। স্যার আমার উপর দায়িত্ব দিলেন বাড়িতে গিয়ে রোগী দেখে, সম্ভব হলে নাক দিয়ে রাইলস টিউব পরিয়ে দিতে, কারণ খাদ্যনালীর ক্যানসার হলে খাবার গেলা যায় না। সেই প্রথম বরানগরের কুঠিঘাট অঞ্চলে সঞ্জীবদার বাড়িতে আমার প্রবেশ। পরিষ্কার মনে আছে সেদিনের কথা। বেশ সাজানো-গোছানো বাড়ি। একতলা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই খোলা দরজা দিয়ে চোখ পড়ল চৌকিতে শিরদাঁড়া সোজা রেখে বসে থাকা এক বৃদ্ধের দিকে। স্মিত হেসে দু’হাত জোড় করে আমাকে প্রণাম করে বললেন, আপনিই তাহলে আমার ডাক্তারবাবু। দেখুন, কতদিন টেনে নিয়ে যেতে পারেন। অসম্ভব উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, মনে হয় মানুষের মনের কথা পড়তে পারেন শুধু চোখ দিয়েই। পরে অবশ্য বহুবার আমার কথাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছে ওঁর সঙ্গে। ইনিই তাহলে লোটাকম্বল উপন্যাসের হরিশংকর! নিজের বাবার আদলে যে চরিত্রটি এঁকেছিলেন সঞ্জীবদা।

খাদ্যনালীর মাঝখানটা ক্যানসারে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। সামান্য তরল ছাড়া কিছুই খেতে পারছিলেন না তিনি। এই অবরোধের মাঝখান দিয়ে কীভাবে ঢুকবে খাবারের নল, মানে রাইলস টিউব! ভেবেই পাচ্ছিলাম না আমি। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে। বাড়ির সবাই যে বড় আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এটা ঢোকাতে না পারলে পেট ফুটো করে গ্যাস্ট্রোস্টমি করে তরল খাবার খাওয়াতে হবে। সে অনেক হ্যাপা! কপাল ঠুকে নাক দিয়ে নল ঢোকানো শুরু করলাম। গলায় গিয়ে আটকে গেল। অথচ বৃদ্ধ মানুষটি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, বারে বারে ঢোক গিলছেন, খুব কষ্ট পাচ্ছেন, কাশি উঠে আসছে, তবুও চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একসময় সত্যিই নলটি খাদ্যনালীর ক্যানসারের অবরোধের মধ্য দিয়ে ঢুকে পাকস্থলীতে পৌঁছে গেল। বিশেষ পরীক্ষা করে আমি সেটি নিশ্চিতও হলাম। কিছুটা জল ওই নল দিয়ে সরাসরি খাইয়ে দেখলাম, আটকাল না, সুন্দর চলে গেল। কী করে সম্ভব হল এটা! আমি সেদিনও ভেবে পাইনি, আজও ভেবে পাই না। মানুষটি কি অলৌকিক কোনও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন! প্রসঙ্গ তুললে বলতেন, সবই আপনার হাতযশ। আমৃত্যু ওই রাইলস টিউব দিয়েই খেয়েছেন তিনি। বাড়িতেই প্রতি সপ্তাহে কেমোথেরাপি দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। ধীরে ধীরে রোগীর এই ঘরটি হয়ে উঠল নার্সিংহোমের কেবিন। সাকার মেশিন, স্যালাইন স্ট্যান্ড, অক্সিজেন—সব ব্যবস্থা করা হল বাড়িতেই। সঞ্জীবদার ছেলে দাদুর প্রিয় নাতি অপূর্বই দৌড়ঝাঁপ করে সব ব্যবস্থা করত। এই ধরনের ক্যানসারের রোগীরা খুব বেশিদিন বাঁচেন না। উনি বেঁচেছিলেন মাস চারেক। যত দিন এগিয়েছে, কষ্টের পরিমাণ বেড়েছে, কিন্তু উনি সেটা বুঝতে দিতেন না। যখনই জিজ্ঞেস করেছি, কেমন আছেন, বলতেন, মোটামুটি ভালোই। মুখে থাকত স্মিত হাসি। আমি ওঁকে দাদু বলেই ডাকতাম। দাদুর চিকিৎসার সূত্রে সঞ্জীববাবুর বাড়ির একজন হয়ে উঠলাম আমি, যে সম্পর্ক আজও অটুট। যতই ঘনিষ্ঠ হতে লাগলাম সঞ্জীবদা-র সঙ্গে, ততই নতুন করে মানুষটিকে আবিষ্কার করতে লাগলাম। একজন দার্শনিক গৃহী সন্ন্যাসী মানুষ। বাইরেটা তার রসে টইটম্বুর, অথচ ভেতরে বাস করছেন একজন সাধক। তখন প্রতিদিন যেতাম সঞ্জীবদার বাড়িতে, দিনদুয়েক রাত্রিবাসও করেছি। বউদি ছিলেন খুব মজার মানুষ। বাইরেটা খড়খড়ে, সব সময় হইচই করে কথা বলতে ভালোবাসতেন, ভিতরটা ছিল বড্ড নরম। সঞ্জীবদাকে ভীষণ আগলে রাখতেন। দাদুর মতো ক্যানসারে ভুগে বড্ড কষ্ট পেয়ে চলে গেছেন বউদি, সে গল্প পরে করব।

সঞ্জীবদার বাবাকে দেখতে বহু গুণী মানুষ আসতেন তখন এই বাড়িতে। নানান ধরনের চরিত্র। মাঝে মাঝে গানবাজনার আসরও বসত। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার সঞ্জীবদার আমন্ত্রণে এসে দাদুকে গান শুনিয়ে যান। দাদু খুব গান ভালোবাসতেন। একবার আমিও কয়েকটি গান গেয়েছিলাম। সঞ্জীবদা হারমোনিয়াম ধরেছিলেন। সঞ্জীবদা নিজেও ভালো গাইতেন। এছাড়া সাধক মানুষ বিমানদা দেবুদা, সবাই মিলে আমরা প্রাণ খুলে গানবাজনা করতাম দাদুর ঘরের মেঝেতে কার্পেটে বসে। চৌকিতে বসে দাদু হাতে তাল ঠুকতেন, গানের তালে মাথা দোলাতেন। নাকের নলও তালে তালে দুলত। মনে হত গণেশ ঠাকুর মাথা দোলাচ্ছেন। নিজের সম্বন্ধে এই উপমাটি দাদু নিজেই দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে রোগীর এই ঘরটি যেন হয়ে উঠত কোনও সংগীতশিল্পী সংগীত সাধনার ঘর।

দাদুর ক্যানসারের কোনও বায়োপসি করা হয়নি। অন্য অনেকের মতো সঞ্জীবদাও বিশ্বাস করতেন, বায়োপসি করলে ক্যানসার বাড়ে। তখন দাদুর খুব বাড়াবাড়ি। আমি একরাতে ওখানেই থেকে যাই। সেদিন প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত ডাক্তারির পাশাপাশি নানা বিষয়ে সঞ্জীবদার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। আমি ওঁকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ছিলাম যে বায়োপসি করলে ক্যানসার বাড়ে না বরং বায়োপসি করলে, আদৌ ক্যানসার কি না, কোন স্টেজে আছে, কী ধরনের ক্যানসার ইত্যাদি বিষয় জানা যায়। আমার বোঝানোর ধরন দেখে উনি বলেছিলেন, আপনি তো খুব সুন্দর যুক্তি দিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বোঝাতে পারেন। এভাবেই বায়োপসি নিয়ে একটা লেখা লিখে ফেলুন না। আমি বললাম কেন? উনি বললেন, আগে লিখুন, তারপরে বলব কোথায় ছাপা হবে। বললাম, এই ধরনের লেখা তো আগে লিখিনি। যা লিখেছি টুকটাক রেডিও টক-এর জন্য, আর গোটা দুয়েক ছোট নাটক লিখেছি, বলছেন যখন চেষ্টা করে দেখি। বললাম বটে, কিন্তু ভেতর থেকে লেখার কোনও তাগিদ অনুভব করলাম না। সপ্তাহ দুয়েক কেটে গেছে এর মধ্যে। একদিন দাদুকে দেখতে ওই বাড়িতে গেছি। বউদি ধমকের সুরে বলে উঠলেন, নিজেকে আপনি কি খুব বড় লেখক মনে করেন! তা না হলে, ও আপনাকে দেশ পত্রিকায় লেখার জন্য বলল, আপনি তো পাত্তাই দিচ্ছেন না। আমি শুনে চোখ কপালে তুলে বললাম, আমার লেখা দেশ পত্রিকায় বেরোবে! আগে তো লিখুন, তারপর দেখা যাবে, বউদি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন। শুনে এবার উৎসাহিত হলাম। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই একটা খসড়া খাড়া করে সঞ্জীবদাকে শোনাতে বসে গেলাম। উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। বললেন, ভালো হয়েছে। তবে আপনি তো নাটকের লোক, শুরুটা একটু ড্রামাটিক করুন। আমি বললাম, সেটা কী রকম! উনি বললেন, ধরুন আপনার চেম্বারে কোনও রোগী দেখাতে এসেছেন। আপনি ক্যানসার সাসপেক্ট করে বায়োপসি করতে চাচ্ছেন, অথচ উনি রাজি হচ্ছেন না। এইরকম একটা ব্যাপার আর কী!

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহেই আমার প্রথম লেখা বেরোল সেই দেশ পত্রিকায়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ-সহ অসংখ্য গুণী মানুষ লিখেছেন। আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপনে বেরোল আমার নাম। সেটা ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়। সেই যে লেখার চাকা গড়াতে শুরু করল, আজও তা থামেনি। গত ৩৫ বছরে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫২টি। সবই আমার সাহিত্য গুরুর আশীর্বাদ। ততদিনে অবশ্য সঞ্জীবদার বাবা আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। দাদুর ডেথ সার্টিফিকেটা আমিই লিখেছিলাম। দাদু চলে গেলেন ঠিকই, কিন্তু সঞ্জীব চাটুজ্জের পরিবারের সঙ্গে আমার আমৃত্যু বন্ধনের অদৃশ্য সুতোর গিঁটটা বেশ শক্ত করেই বেঁধে দিয়ে গেলেন। সেই গল্প শোনাব পরের সংখ্যায়।

সেই প্রথম আলাপ। তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ বত্রিশ বছর। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় থেকে সঞ্জীবদাতে নামতে বেশি সময় লাগেনি আমার। কিন্তু আপনি থেকে কোনওদিনই তুমিতে নামলেন না সঞ্জীবদা। বললেই বলেন, আপনি আমার ডাক্তারবাবু, আমার বাবার চিকিৎসা করেছেন, ডাক্তারবাবুকে তুমি বলা যায় না। আসলে সঞ্জীবদার বাবা সেই সময়ে খাদ্যনালীর ক্যানসারে ভুগছিলেন। সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে এসেছিলেন স্যারের কাছে পরামর্শের জন্য। স্যার আমার উপর দায়িত্ব দিলেন বাড়িতে গিয়ে রোগী দেখে, সম্ভব হলে নাক দিয়ে রাইলস টিউব পরিয়ে দিতে, কারণ খাদ্যনালীর ক্যানসার হলে খাবার গেলা যায় না। সেই প্রথম বরানগরের কুঠিঘাট অঞ্চলে সঞ্জীবদার বাড়িতে আমার প্রবেশ। পরিষ্কার মনে আছে সেদিনের কথা। বেশ সাজানো-গোছানো বাড়ি। একতলা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতেই খোলা দরজা দিয়ে চোখ পড়ল চৌকিতে শিরদাঁড়া সোজা রেখে বসে থাকা এক বৃদ্ধের দিকে। স্মিত হেসে দু’হাত জোড় করে আমাকে প্রণাম করে বললেন, আপনিই তাহলে আমার ডাক্তারবাবু। দেখুন, কতদিন টেনে নিয়ে যেতে পারেন। অসম্ভব উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, মনে হয় মানুষের মনের কথা পড়তে পারেন শুধু চোখ দিয়েই। পরে অবশ্য বহুবার আমার কথাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছে ওঁর সঙ্গে। ইনিই তাহলে লোটাকম্বল উপন্যাসের হরিশংকর! নিজের বাবার আদলে যে চরিত্রটি এঁকেছিলেন সঞ্জীবদা।

খাদ্যনালীর মাঝখানটা ক্যানসারে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। সামান্য তরল ছাড়া কিছুই খেতে পারছিলেন না তিনি। এই অবরোধের মাঝখান দিয়ে কীভাবে ঢুকবে খাবারের নল, মানে রাইলস টিউব! ভেবেই পাচ্ছিলাম না আমি। তবু চেষ্টা তো করতেই হবে। বাড়ির সবাই যে বড় আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এটা ঢোকাতে না পারলে পেট ফুটো করে গ্যাস্ট্রোস্টমি করে তরল খাবার খাওয়াতে হবে। সে অনেক হ্যাপা! কপাল ঠুকে নাক দিয়ে নল ঢোকানো শুরু করলাম। গলায় গিয়ে আটকে গেল। অথচ বৃদ্ধ মানুষটি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, বারে বারে ঢোক গিলছেন, খুব কষ্ট পাচ্ছেন, কাশি উঠে আসছে, তবুও চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একসময় সত্যিই নলটি খাদ্যনালীর ক্যানসারের অবরোধের মধ্য দিয়ে ঢুকে পাকস্থলীতে পৌঁছে গেল। বিশেষ পরীক্ষা করে আমি সেটি নিশ্চিতও হলাম। কিছুটা জল ওই নল দিয়ে সরাসরি খাইয়ে দেখলাম, আটকাল না, সুন্দর চলে গেল। কী করে সম্ভব হল এটা! আমি সেদিনও ভেবে পাইনি, আজও ভেবে পাই না। মানুষটি কি অলৌকিক কোনও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন! প্রসঙ্গ তুললে বলতেন, সবই আপনার হাতযশ। আমৃত্যু ওই রাইলস টিউব দিয়েই খেয়েছেন তিনি। বাড়িতেই প্রতি সপ্তাহে কেমোথেরাপি দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। ধীরে ধীরে রোগীর এই ঘরটি হয়ে উঠল নার্সিংহোমের কেবিন। সাকার মেশিন, স্যালাইন স্ট্যান্ড, অক্সিজেন—সব ব্যবস্থা করা হল বাড়িতেই। সঞ্জীবদার ছেলে দাদুর প্রিয় নাতি অপূর্বই দৌড়ঝাঁপ করে সব ব্যবস্থা করত। এই ধরনের ক্যানসারের রোগীরা খুব বেশিদিন বাঁচেন না। উনি বেঁচেছিলেন মাস চারেক। যত দিন এগিয়েছে, কষ্টের পরিমাণ বেড়েছে, কিন্তু উনি সেটা বুঝতে দিতেন না। যখনই জিজ্ঞেস করেছি, কেমন আছেন, বলতেন, মোটামুটি ভালোই। মুখে থাকত স্মিত হাসি। আমি ওঁকে দাদু বলেই ডাকতাম। দাদুর চিকিৎসার সূত্রে সঞ্জীববাবুর বাড়ির একজন হয়ে উঠলাম আমি, যে সম্পর্ক আজও অটুট। যতই ঘনিষ্ঠ হতে লাগলাম সঞ্জীবদা-র সঙ্গে, ততই নতুন করে মানুষটিকে আবিষ্কার করতে লাগলাম। একজন দার্শনিক গৃহী সন্ন্যাসী মানুষ। বাইরেটা তার রসে টইটম্বুর, অথচ ভেতরে বাস করছেন একজন সাধক। তখন প্রতিদিন যেতাম সঞ্জীবদার বাড়িতে, দিনদুয়েক রাত্রিবাসও করেছি। বউদি ছিলেন খুব মজার মানুষ। বাইরেটা খড়খড়ে, সব সময় হইচই করে কথা বলতে ভালোবাসতেন, ভিতরটা ছিল বড্ড নরম। সঞ্জীবদাকে ভীষণ আগলে রাখতেন। দাদুর মতো ক্যানসারে ভুগে বড্ড কষ্ট পেয়ে চলে গেছেন বউদি, সে গল্প পরে করব।

সঞ্জীবদার বাবাকে দেখতে বহু গুণী মানুষ আসতেন তখন এই বাড়িতে। নানান ধরনের চরিত্র। মাঝে মাঝে গানবাজনার আসরও বসত। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার সঞ্জীবদার আমন্ত্রণে এসে দাদুকে গান শুনিয়ে যান। দাদু খুব গান ভালোবাসতেন। একবার আমিও কয়েকটি গান গেয়েছিলাম। সঞ্জীবদা হারমোনিয়াম ধরেছিলেন। সঞ্জীবদা নিজেও ভালো গাইতেন। এছাড়া সাধক মানুষ বিমানদা দেবুদা, সবাই মিলে আমরা প্রাণ খুলে গানবাজনা করতাম দাদুর ঘরের মেঝেতে কার্পেটে বসে। চৌকিতে বসে দাদু হাতে তাল ঠুকতেন, গানের তালে মাথা দোলাতেন। নাকের নলও তালে তালে দুলত। মনে হত গণেশ ঠাকুর মাথা দোলাচ্ছেন। নিজের সম্বন্ধে এই উপমাটি দাদু নিজেই দিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে রোগীর এই ঘরটি যেন হয়ে উঠত কোনও সংগীতশিল্পী সংগীত সাধনার ঘর।

দাদুর ক্যানসারের কোনও বায়োপসি করা হয়নি। অন্য অনেকের মতো সঞ্জীবদাও বিশ্বাস করতেন, বায়োপসি করলে ক্যানসার বাড়ে। তখন দাদুর খুব বাড়াবাড়ি। আমি একরাতে ওখানেই থেকে যাই। সেদিন প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত ডাক্তারির পাশাপাশি নানা বিষয়ে সঞ্জীবদার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। আমি ওঁকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ছিলাম যে বায়োপসি করলে ক্যানসার বাড়ে না বরং বায়োপসি করলে, আদৌ ক্যানসার কি না, কোন স্টেজে আছে, কী ধরনের ক্যানসার ইত্যাদি বিষয় জানা যায়। আমার বোঝানোর ধরন দেখে উনি বলেছিলেন, আপনি তো খুব সুন্দর যুক্তি দিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বোঝাতে পারেন। এভাবেই বায়োপসি নিয়ে একটা লেখা লিখে ফেলুন না। আমি বললাম কেন? উনি বললেন, আগে লিখুন, তারপরে বলব কোথায় ছাপা হবে। বললাম, এই ধরনের লেখা তো আগে লিখিনি। যা লিখেছি টুকটাক রেডিও টক-এর জন্য, আর গোটা দুয়েক ছোট নাটক লিখেছি, বলছেন যখন চেষ্টা করে দেখি। বললাম বটে, কিন্তু ভেতর থেকে লেখার কোনও তাগিদ অনুভব করলাম না। সপ্তাহ দুয়েক কেটে গেছে এর মধ্যে। একদিন দাদুকে দেখতে ওই বাড়িতে গেছি। বউদি ধমকের সুরে বলে উঠলেন, নিজেকে আপনি কি খুব বড় লেখক মনে করেন! তা না হলে, ও আপনাকে দেশ পত্রিকায় লেখার জন্য বলল, আপনি তো পাত্তাই দিচ্ছেন না। আমি শুনে চোখ কপালে তুলে বললাম, আমার লেখা দেশ পত্রিকায় বেরোবে! আগে তো লিখুন, তারপর দেখা যাবে, বউদি বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বললেন। শুনে এবার উৎসাহিত হলাম। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই একটা খসড়া খাড়া করে সঞ্জীবদাকে শোনাতে বসে গেলাম। উনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। বললেন, ভালো হয়েছে। তবে আপনি তো নাটকের লোক, শুরুটা একটু ড্রামাটিক করুন। আমি বললাম, সেটা কী রকম! উনি বললেন, ধরুন আপনার চেম্বারে কোনও রোগী দেখাতে এসেছেন। আপনি ক্যানসার সাসপেক্ট করে বায়োপসি করতে চাচ্ছেন, অথচ উনি রাজি হচ্ছেন না। এইরকম একটা ব্যাপার আর কী!

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহেই আমার প্রথম লেখা বেরোল সেই দেশ পত্রিকায়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ-সহ অসংখ্য গুণী মানুষ লিখেছেন। আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপনে বেরোল আমার নাম। সেটা ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়। সেই যে লেখার চাকা গড়াতে শুরু করল, আজও তা থামেনি। গত ৩৫ বছরে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫২টি। সবই আমার সাহিত্য গুরুর আশীর্বাদ। ততদিনে অবশ্য সঞ্জীবদার বাবা আমাদের ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। দাদুর ডেথ সার্টিফিকেটা আমিই লিখেছিলাম। দাদু চলে গেলেন ঠিকই, কিন্তু সঞ্জীব চাটুজ্জের পরিবারের সঙ্গে আমার আমৃত্যু বন্ধনের অদৃশ্য সুতোর গিঁটটা বেশ শক্ত করেই বেঁধে দিয়ে গেলেন। সেই গল্প শোনাব পরের সংখ্যায়।